[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2001 ИЯР 5761 — 5 (109)

«МОЯ ВОЙНА ЕЩЕ СТРЕЛЯЕТ РЯДОМ»

Лазарь Лазарев

О Борисе Слуцком и его поэзии

Через пять лет после смерти Бориса Слуцкого, в 1991 году, литературный критик Юрий Болдырев, которого поэт выбрал своим литературным душеприказчиком и который очень много сделал для публикации его архивного наследия (как выяснилось, огромного – напечатанное при жизни автора было лишь малой частью), опубликовал в библиотечке «Огонька» маленькую книжку его мемуарной прозы «О других и о себе». Мемуарная проза – это, пожалуй, слишком громко сказано, книжечка состоит из набросков, зарисовок, заметок, которые, правда, свидетельствуют о том, что мысль о книге воспоминаний время от времени у Слуцкого возникала.

Вообще же он не любил писать о себе: ни одной опубликованной автобиографии, единственный раз – к сборнику «Доброта дня» (1973) – сочинил авторское предисловие «Слово к читателю», видно, очень уж в издательстве настаивали, уговорили. Да и повод был серьезный – вот как начинается это предисловие: «Стихи, составившие книгу, написаны преимущественно после 7 мая 1969 года. В этот день автору стукнуло 50 лет. Такую дату приходится и продумать и прочувствовать. Хотя бы потому, что “и погромче нас были витии”, а шестой десяток распечатывали очень редко».

Стоит заметить, что ни юбилейного вечера, ни официальных поздравлений в честь этой даты не было. А мысль о том, что «и погромче нас были витии», всегда присутствовала в самооценке Слуцкого. И рассказывать о себе он не любил, не принадлежал к тем, кого называют душой общества, кто в компании держит площадку, разве что к слову что-то вдруг вспоминал. Немногословен был и всегда точен. В «огоньковской» книжечке есть такое его признание: «Когда истории рассказываешь по многу раз, они меняются, становятся впечатляющей, отточенней. В худшую сторону меняются. Я это заметил и рассказывать перестал». Однако собеседником Слуцкий был замечательно интересным, не зря же Илья Эренбург дружил с ним, часто встречался. «Никогда прежде я не думал, – писал он о Слуцком в книге “Люди, годы, жизнь”, – что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со своим сверстником; оказалось, что это возможно».

Слуцкий и в стихах привержен к «точности дотошной», к «прямоте и краткости». Один из любимых его эпитетов – «толковый». Не без свойственной ему самоиронии представляется Слуцкий в одном из стихотворений читателям:

Фактовик, натуралист, эмпирик,

а не беспардонный лирик!

Малое знаточество свое

Не сменяю на вранье.

«Метод»

Но ирония корректирует здесь скорее форму выражения, чем суть сказанного. Потому что Слуцкий по природе дарования, конечно, лирик, и в его стихах, как говорил Маяковский, «отстоялось словом» многое из пережитого, увиденного, прочувствованного, это та почва, на которой они взошли. Так и не написанная им для печати автобиография растворилась в стихах, они буквально набиты точными, без поэтических вольностей и художественных красот, конкретными подробностями его жизни.

Я еще вернусь к этому, но сначала хотя бы краткие биографические сведения.

Борис Абрамович Слуцкий детство и школьные годы провел в Харькове, в рабочем районе, жила его семья скудно, родители едва-едва сводили концы с концами. Но вспоминая об этом в стихах, он никак не выделяет себя и свою семью – таково органическое свойство его мировосприятия, природный, ставший затем осознанным демократизм:

Я помню квартиры наши холодные

И запах беды.

И взрослых труды.

Мы все были бедные.

Не то чтоб голодные,

А просто – мало было еды.

Всего было мало.

Всего не хватало

Детям и взрослым того квартала,

Где я рос.

«Деревья и мы»

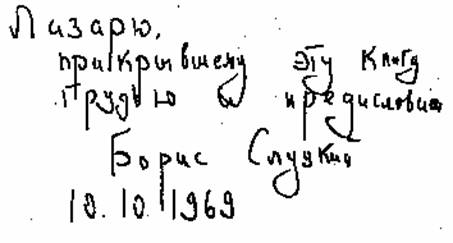

Автограф Слуцкого на книге, подаренной автору.

Интерес к поэзии возник у Слуцкого очень рано, он уже в школьные годы жил поэзией. Кажется, в единственном его большом интервью, опубликованном в «Литературной газете» незадолго до его тяжелой болезни под рубрикой «Скажи мне, что ты читаешь...» (конечно, это была перестраховка: мол, Слуцкий интересует газету не столько как поэт, а как одержимый читатель), он вспоминал: «В семье у нас книг почти не было... Первая книга стихов, самолично мною купленная на деньги, сэкономленные на школьных завтраках, – томик Маяковского... В середине 30-х годов в Харькове мне и моим товарищам, особенно Михаилу Кульчицкому, читать стихи было непросто: достать их стоило немалого труда. Книжку Есенина мне дали домой ровно на сутки, и я сутки подряд, не разгибая спины, переписывал Есенина. До сих пор помню восторг от стихов и острую боль в глазах. Точно так же, как радость от чтения какого-нибудь однотомника – тогда это был самый доступный вид книгоиздания – смешивалась с легким чувством недоедания. Короленко – полтора рубля – тридцать несъеденных школьных завтраков». Это все отозвалось в прекрасных стихах:

Я на медные деньги учился стихам,

На тяжелую, гулкую медь,

И набат этой меди с тех пор не

стихал,

До сих пор продолжа

ет греметь.

Мать, бывало, на булку дает мне

пятак,

А позднее – и два пятака.

Я терпел до обеда и завтракал так,

Покупая книжонки с лотка.

«Медные деньги»

Закончив школу, Слуцкий отправляется в Москву, поступает в юридический институт, затем параллельно учится и в Литературном институте. В предвоенную пору появилась в Москве группа молодых поэтов, в нее, кроме Слуцкого, входили Павел Коган, Михаил Кульчицкий (земляк и самый близкий друг Слуцкого со школьных лет), Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Николай Майоров, Илья Лапшин, Борис Смоленский, Всеволод Багрицкий. Их заметили в литературной среде, они много обещали. Но началась война, и из студенческих общежитий молодые поэты отправились на фронт, разделив печальную судьбу большинства своих ровесников – «немногие вернулись с поля». О павших в те свинцовые годы друзьях Слуцкий напишет пронзительные, ставшие хрестоматийными строки:

Сейчас все это странно,

Звучит все это глупо.

В пяти соседних странах

Зарыты наши трупы.

И мрамор лейтенантов –

Фанерный монумент –

Венчанье тех талантов,

Развязка тех легенд.

«Голос друга»

Литературная судьба Слуцкого сложилась так, что, напечатав перед самой войной, в мае 1941 года, первое стихотворение, он замолчал на десять с лишним лет (по его собственному признанию, в войну он написал единственное стихотворение – «Кельнская яма»). Следующее стихотворение – «Памятник» – опубликовано в августе 1953 года в «Литературной газете», когда многие ровесники Слуцкого уже выпустили не одну книгу.

Между этими двумя датами была война: Слуцкий пробыл на фронте все четыре года – как потом говорили, «от звонка до звонка». Начинал на Смоленщине, а кончил в Югославии и Австрии, был ранен, контужен, стараясь служить в тех частях, которые «пехотнее» (этим словечком в письмах с фронта родным и друзьям он обозначал высшую меру военных тягот и опасностей), сполна изведал и фронтовых бед, и госпитальных мучений. «На войне, – это одна из записей Слуцкого, вошедших в “огоньковскую” книжечку, о которой я уже говорил, – я почти не писал по самой простой и уважительной причине – был занят войной. По нашу сторону фронта не было, как известно, ни выходных дней, ни солдатских отпусков».

После войны почти два года Слуцкий провел в госпиталях – последствия контузии: непрекращавшиеся головные боли, бессонница, депрессия. Преодолевая эти тяжелые недуги, с великим трудом стал он сочинять стихи. Потом признавался, что стихи его «вытолкнули из положения инвалида Отечественной войны второй группы, из положения, в котором есть свои удобства». Он написал потом и об этом – о мучившей его невыносимой головной боли и о том, как он от нее избавился, как ее преодолел.

Спасибо же вам, стихи мои,

За то, что, когда пришла беда,

Вы были мне вместо семьи,

Вместо любви, вместо труда.

Спасибо, что прощали меня,

Как бы плохо вас ни писал,

В тот год, когда, выйдя из огня,

Я от последствий себя спасал.

Спасибо вам, мои врачи,

За то, что я не замолк, не стих.

Теперь я здоров! Теперь – ворчи,

Если в чем совру,

мой стих.

«Как я снова начал писать стихи»

Но и преодолев более или менее болезнь, жил Слуцкий в послевоенные годы очень нелегко. Для многих вернувшихся с войны солдат и офицеров это были тяжелые годы. По воле Сталина вытравлялась фронтовая вольница, уже и в грош не ставились военные заслуги, заработанные на фронте ордена и звания, даже день Победы был упразднен как государственный праздник. Об этом горькие строки Слуцкого:

Когда мы вернулись с войны,

Я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,

От несовершенной вины.

Я понял: иные, другие.

Совсем не такие нужны.

«Когда мы вернулись с войны...»

И для него самого это были годы скудные и бесприютные, своего жилья не было – снимал углы, постоянной работы тоже – шестой пункт в анкете становился в те годы непреодолимой преградой, жил на скудную инвалидную пенсию и перепадавшие время от времени гонорары за радиопередачи. Но уже всепоглощающим содержанием его жизни стали стихи. Писал много – видно, поэтической энергии накопился мощный, неиссякающий запас. И, конечно, больше всего о войне писал – она была главным событием, главным содержанием жизни:

А в общем, ничего, кроме войны!

Ну хоть бы хны. Нет, ничего.

Нисколько. Она скрипит,

как инвалиду – койка.

Скрипит всю ночь

вдоль всей ее длины.

«А в общем, ничего, кроме войны!..»

Снова и снова возвращался Слуцкий к пережитому в те трагические годы. «В моем стихе, – признавался он, – как на больничной коечке, к примеру, долго корчилась война». Он написал о войне много очень сильных стихов, но неотступающая память о фронтовых испытаниях пронизывает и его стихи о мирной жизни, она всплывает в непроизвольных ассоциациях, во вдруг возникающих сравнениях. О времени, проведенном в больнице, он скажет: «в многосуточной отлучке самовольной из обычной злобы дня»; о вдохновении: «словно в самом конце войны, когда от волнения в горле першит»; о старых рифмах: «не снятые с вооружения, как штык, хранимый на случай рукопашной схватки».

Уже стихотворение «Памятник» – первое опубликованное стихотворение Слуцкого – обратило на себя внимание читателей, заставило их запомнить фамилию автора. На фоне широко распространившейся в ту пору благостной казенщины, бодряческого равнодушия оно особенно резко бросалось в глаза. Картиной боя начинается стихотворение:

Дивизия лезла на гребень горы

По мерзлому,

мертвому,

мокрому камню...

Все происходит так (и разговорное «лезла», и описание камня, который только и видит – ничего, кроме него – прижимающийся к земле пехотинец, это подчеркивается, как обычно бывало в трудном бою. И солдат, которому на вершине теперь сооружен памятник, не водрузил там, как этого требуют романтические каноны, знамени: «И ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота». Смерть его была мучительной (это только одубевшие генералы и пуровские соловьи утверждают, что солдаты умирают с улыбкой на устах): скульптор, резавший из гранита памятник, – здесь пронизывающая стихотворение внутренняя полемика с эстетикой приглаженности выходят на поверхность, идут уже почти впрямую, – «гримасу лица, искаженного криком, расправил, разгладил резцом ножевым». Стихотворение строится на перемежающихся контрастах, благодаря которым высокое не превращается в риторику: «Я умер простым, а поднялся великим», живой человек – и гранитный памятник, прах солдата-пехотинца, который «с пылью дорожной смешался», – и «пример и маяк» для целых народов. Поразителен ритм «Памятника», соединивший затрудненное дыхание солдата, штурмующего крутую высоту, и величавый покой реквиема, возносящий над всем бренным.

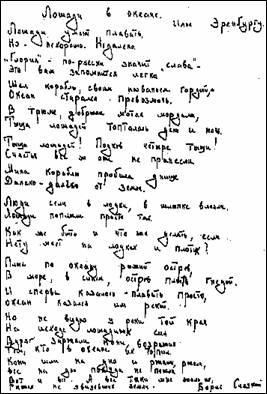

Автограф стихотворения Слуцкого.

Появившимися после «Памятника» в журналах стихами (а еще больше их распространяли в рукописном виде, передавали из уст в уста) заявил о себе человек, за плечами которого был выстраданный жизненный опыт, и поэт, вполне сложившийся, с уже определившейся эстетикой, с самобытной манерой. Он последовательно отвергал какую-либо приглаженность, ретушь, «домалевыванье», наигранный пафос. То была не только эстетическая, но и жизненная позиция, проверенная войной и нелегкими послевоенными годами.

У Слуцкого в отличие от многих его ровесников, заявивших о себе раньше, даже в первых стихах не было ничего ученического. Не было в них и молодой задиристости, и часто возникающего у вступающего в литературу желания непременно выделиться, ошеломить демонстративной неординарностью, во что бы то ни стало привлечь к себе внимание, – он просто неуклонно гнул свое, не стараясь произвести впечатление, понравиться. Он не числился в молодых, не ходил в начинающих – разве что в предвоенные годы, для него в сущности еще внелитературные. Но не в середине 50-х, когда он начал печататься.

Не был он, тоже в отличие от многих ровесников, певцом своего поколения. Он писал о народной войне, о том, чего стоили эти четыре кровавых года народу. О тяжелых потерях, о братских могилах: «их много на шоссе на Ленинградском и на других шоссе – их без числа»; о наших пленных, «мрущих с голодухи в Кельнской яме»; об инвалидах, «тела которых исчиркала война»; о горькой судьбе солдатских вдов: «дорожки от слез – это память о нем»; о «городах, большой войной измученных»; о том, «сколько черствого хлеба мы ели, сколько жидкого чаю мы пили»; о мальчишках-ремесленниках, вставших вместо отцов за станки, отдавших «отечеству не злато-серебро – единственное детство, все свое добро». Он писал об испытаниях, через которые прошел весь народ.

Вот вам село обыкновенное:

Здесь каждая вторая баба

Была жена, супруга верная,

Пока не прибыло из штаба

Письмо, бумажка похоронная

Что писарь написал вразмашку.

«Вот вам село обыкновенное... «

Это подчеркнутое – «село обыкновенное», «каждая вторая баба» – чрезвычайно характерно для поэта. Здесь отчетливо проступает эстетический принцип, краеугольный для поэтики Слуцкого.

У этой поэтики, у стоявшего за ней жизнепонимания были очень влиятельные противники, пользовавшиеся благосклонностью властей. И когда на Слуцкого нападали, это были не легкие критические шлепки, которыми учат уму-разуму молодых, а настоящие удары, которыми норовят свалить с ног, уничтожить. Но и хвалили его не в кредит, не авансом, а без каких-либо оговорок – за то, что уже было добыто, заработано. Он сам писал об этом. С иронией – в прозаических мемуарных записках.

«Моя поэтическая известность была первой по времени в послесталинский период новой известностью.

Потом было несколько слав, куда больших, но первой была моя глухая слава. До меня все лавры были фондированы, их бросали сверху.

Мои лавры читатели вырастили на собственных приусадебных участках».

И вполне серьезно в стихах:

Я не был молодым поэтом.

Ни дня не числился. Поэтому

Не получал я наградных,

Что выделяются для них.

Я этой взятки, этой скидки

Не взял. И до последней нитки

записанное на меня сдал!

И расчелся, расплатился.

Но не вертелся, не крутился

И не был молодым – ни дня!

«Я не был молодым поэтом...»

В 1956 году Илья Эренбург напечатал в «Литературной газете» статью, посвященную стихам Слуцкого (еще не вышла – только готовилась – его первая книга). Статья эта вызвала газетную бурю. Эренбург поставил не известного широкому читателю автора в первый ряд отечественной поэзии, состоящий из самых громких имен: «Конечно, стих Слуцкого, – писал он, – помечен нашим временем – после Блока, после Маяковского, но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил – музу Некрасова».

Это проницательное, точное наблюдение. Какие же особенности некрасовской музы имел в виду Эренбург? Вот что об этом думали в ту пору, когда Эренбург входил в литературу, что уже тогда было общепризнанно. Василий Розанов утверждал, что «Некрасов дал первый образец прозаического стиха». Юрий Айхенвальд так характеризовал новаторство Некрасова: «Решительно и без боязни расширил он владения поэзии, с лугов зеленых и вольных полей ввел ее также в городские ворота, на площади, в угар суетливых улиц. Это – завоевано, это – мрачная провинция красоты».

Ассимиляция прозы жизни в стих – вот в чем Слуцкий следует за Некрасовым, это одна из важнейших особенностей его поэтической индивидуальности. Такой большой прорыв прозы в поэзию, как у Слуцкого, случается не часто. Он изменил современные ему представления о границах поэтичного, существенно расширил их. Проза жизни не только определила круг насущных тем, к которым обращается поэт, не только обусловила его пристальное внимание к быту и подсказала выбор героев – солдаты, посетители районной бани, жители городских окраин, соседи по коммунальной квартире... Вторжение прозы оказало воздействие на все элементы стиха: образный строй, язык, интонацию. Смело и широко Слуцкий использует солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже вошедшие в разговорную речь канцеляризмы. И перебои ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-то характерного словечка – все это от сегодняшнего говора улицы, который чутко схватывал Слуцкий. При этом угловатость стихов Слуцкого, которую отмечали едва ли не все писавшие о нем критики, обманчива – он из тех поэтов, которые огромное значение придавали форме, «технике», инструментовке. Угловатость – результат не небрежности, а стремления разрушить, взорвать гладкость, зализанность, преодолеть литературщину.

Существует точка зрения, наивная, но довольно распространенная, что поэзия такого склада идет по следам прозы, зарифмовывая то, что до нее было описано в повестях и романах. На самом деле речь идет не о повторении того, что рассказано прозаиками, а о расширении сферы поэтического за счет прозы жизни, об «удивительной способности делать поэтическими самые прозаические предметы», которую Белинский отмечал у Пушкина.

И не об этом ли, выступая на первом съезде писателей, говорил Борис Пастернак: «Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т.е. факта с живыми последствиями. И, конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна, в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или умудримся испортить. Но как бы то ни было, именно это, т.е. чистая проза в ее переводной напряженности, и есть поэзия».

Как правило, Слуцкий обращается к обыденному, не укладывающемуся в утвердившуюся «норму» поэтичного житейскому факту. Он стремится воспроизвести «натуру» – вполне будничную, примелькавшуюся, если и способную как-то привлечь наше внимание, то как раз явным отсутствием привычных, прочно закрепленных традицией поэтических «примет». Это один из краеугольных камней его поэтики. Поэзия для него вообще начинается с этого.

Приведу в качестве примера стихотворение «Как отдыхает разведчик» (стоит, кстати, попутно обратить внимание на очень характерный для Слуцкого тип заглавия: сказано деловито, просто, кратко, как в инструкции или справке; эта деловитая точность очень важна для автора, и его нисколько не смущает повторение одной и той же формулы:

«Как меня не приняли на работу», «Как растаскивается пробка», «Как сделать революцию», «Как убивали мою бабку», «Как я снова начал писать стихи» и тому подобное).

Стихотворение начинается так:

Вот он вернулся с заданья.

Вот он проспал, сколько мог,

вытянув вдоль мирозданья

пару исхоженных ног.

Вот расстелил плащ-палатку.

Вот подстригает усы.

О, до чего же вы сладки,

Тихие эти часы!

Пока это только зарисовка, в которой с некоторым даже демонстративным бесстрастием, подчеркнутым повторением словечка «вот», фиксируются лишь мелочи быта: выспался, приводит себя в порядок, расстелил плащ-палатку, наверное, перекусит с товарищами, может быть, выпьют... В этой самой заурядной «прозе» фронтового быта едва-едва брезжит поэзия. Обещание ее таится в строках: «О, до чего же вы сладки, тихие эти часы!» Но мысль эта еще слишком обща, слишком расплывчата, ее драматический нерв почти не ощущается. Обещание может и не реализоваться, если поэт не раскроет скрытые от посторонних глаз напряжение и значительность «тихих этих часов».

Как это сделать? Слуцкий не рассказывает о том, что может ждать разведчика там, за линией наших траншей, на позициях врага, о том, что у него на душе в эти часы отдыха перед очередным заданием, – конкретность может обернуться и снижением, есть опасность погрязнуть в быте, а не поднять быт до поэзии. Поэт лишь подталкивает, направляет наше воображение. Неожиданно он дает прямой вывод, прямую оценку, весомость которых усиливается отсутствием рифмы в последней строфе, они возникают на резком контрасте с непритязательностью предшествующей бытовой зарисовки:

Вы, трофейные часики,

Тикайте на руке!

Изображайте, классики,

эту жизнь налег

ке!

Изображайте, гении,

если вам по плечу:

до следующего задания

полсуток ему еще.

Сочетание внешне ничем не примечательного, до крайности обыденного, лишенного каких-либо батально-романтических «поэтизмов» и внутренне прекрасного, высокого, героического и создает мощное поэтическое напряжение в стихах Слуцкого.

Поэтика Слуцкого настроена на такие коллизии войны (и не только войны, но об этом речь еще впереди), которые таили в себе ее трагическую суть, но к которым поэзия в силу разных причин (в том числе и внешних – цензурно-редакторских запретов, но прежде всего потому, что они в силу укоренившейся традиции считались не «поэтичными») не решалась, не умела подступиться. Внимательно прочитаем еще одно его стихотворение – «Последнею усталостью устав...».

Последнею усталостью устав,

Предсмертным равнодушием охвачен,

Большие руки вяло распластав,

Лежит солдат.

Автор словно боится оскорбить неуместным пафосом или сентиментальной нотой скорбную минуту. Даже эпитеты – «последнею», «предсмертным», «большие» – могут быть прочитаны и как простые определения. Но глубоко спрятанная горечь нарастает, становится почти нестерпимой:

Он мог лежать иначе,

Он мог лежать с женой в своей

постели,

Он мог не рвать намокший кровью

мох,

Он мог...

Да мог ли? Будто? Неужели?

Нет, он не мог.

Ему военкомат повестки слал,

С ним офицеры шли, шагали.

В тылу стучал машинкой трибунал.

За четырежды повторенным печальным «он мог» и тремя короткими вопросами, безжалостно отсекающими все эти «мог», – горькая неотвратимость трагической судьбы солдата. Куда ему было деваться – военкомат, офицеры, приказы которых он должен беспрекословно выполнять, иначе безжалостный трибунал. Но неужели все дело было в непреклонной воинской дисциплине, в суровых карах, которые угрожают солдату, не выполнившему свой долг? Нет, не этим кончается стихотворение, Слуцкий копает глубже – в финале трагическая неизбежность осмыслена как высокая необходимость:

Он без повесток, он бы сам пошел.

И не за страх – за совесть

и за почесть.

Лежит солдат – в крови лежит,

в большой,

А жаловаться никому не хочет.

Как легко здесь было впасть в высокопарную патетику или, наоборот, в сентиментальную слезливость. А для Слуцкого этих опасностей словно бы не существует. В его стихотворении сочетается, лучше сказать, сплавлено несочетаемое – предсмертная тоска и готовность к самопожертвованию, ужас кровопролития и высота духа.

«Поэтическое вдохновение» – это стало устойчивым словосочетанием, согласно традиции оно окрыляет, одаряет божественной легкостью и свободой. В стихотворении «Как делают стихи» творческий процесс с неслыханной в истории поэзии дерзостью уподобляется атаке пехотинцев, которую Слуцкий рисует, отбросив традиционные романтические костюмы и декорации, не скрывая жестокой реальности, и между этими, столь далекими сферами действительности – муки творчества и кровавый бой – возникает поле поэтического напряжения.

Стих встает, как солдат.

Нет, он как политрук,

Что обязан возглавить бросок,

отрывая от двух отмороженных

рук

землю всю.

Глину – всю. Весь – песок.

Стих встает, а слова, как солдаты,

лежат,

Как славяне и как елдаши,

вспоминая про избы, про жен,

про лошат.

Он-то встал, а кругом ни души.

И тогда политрук... впрочем, что же

я вам

Говорю – стих! – хватает наган,

бьет слова рукояткою по головам,

сапогом бьет слова по ногам.

И слова из словесных окопов встают,

выползают из-под словаря

и бегут за стихом и при этом поют,

мирозданье все матеря.

И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,

Умирают, смирны и тихи...

Вот как роту подъемлют в атаку

и вот

как слагают стихи.

Слуцкий резко расширил владения стиха, отвоевал для него большие массивы прозы, считавшиеся прежде поэтически бесплодными. И при этом его «прозаический стих», как его часто называли в критике, пронизан замечательной музыкой – это органическое соединение прозы и музыки и делает Слуцкого большим поэтом. Внутренняя мелодия в стихе Слуцкого преобразует прозу, властно подчиняет ее себе, ведет за собой. Поразительны сила и энергия этой музыки – как разнообразны, но сразу же узнаваемы – это Слуцкий – его мелодии. Прислушаемся к ним, чтобы убедиться, что определение «угловатый» никак не может быть исчерпывающей характеристикой стиха Слуцкого. Вот примеры.

Но пули пели мимо – не попали,

Но бомбы облетели стороной,

Но без вести товарищи пропали,

А я вернулся. Целый и живой.

«Однофамилец»

Или другая мелодия.

Ордена теперь никто не носит.

Планки носят только дураки.

И они, наверно, скоро бросят,

Сберегая пиджаки.

«Ордена теперь никто не носит...»

Еще одна.

Набираюсь терпенья на всю полосу -

я с запасом его набираю,

положу поудобнее крест и несу,

плечи – все до крови стираю.

«Полоса неудач»

В прошлом году в Петербурге изданы «Записки о войне» Слуцкого. Они были написаны в первые месяцы после победы, автору и в голову не приходило на протяжении полувека предложить их какой-нибудь редакции, уровень правды в записках был таков, что это грозило ему нешуточными неприятностями, с рукописью он познакомил лишь самых близких друзей. Это уникальный исторический и человеческий документ. В предисловии Даниил Гранин пишет: «”Записки” Бориса Слуцкого отличаются от всего того, что было написано: они не обличают, нет в них и похвальбы победителя. Спокойно, чуть иронично, свидетельствует он о том, как мы входили в Европу, что там творили хорошего и плохого. С какой-то отстраненной мудростью изображает он, чем кончаются войны. Любые, самые справедливые, оправданные, необходимые. Как они портят человека, и как они возвышают его... В них ощущается сбивчивое дыхание пришедшего с войны офицера, ожесточенного и счастливого, израненного и не знающего, как дальше жить, во всяком случае без прежних иллюзий».

Надо сказать, что в войну и даже тогда, когда писал свои «Записки», Слуцкий был человеком идейным, истово верующим – он твердо верил в советские гуманистические и демократические лозунги, несмотря на то что под их прикрытием власти творили черные дела. Но это не мешало ему видеть правду, как бы горька она ни была порой, скорее наоборот, расхождение между словами и делами воспринималось им особенно остро. Да, он чувствовал себя солдатом армии, которая освобождала народы от фашистского ига, но он видел, что эта армия принесла им (да и его собственному народу) не свободу, а новое порабощение. Он видел, как армия-освободительница становилась оккупационной армией со всеми присущими такой армии порядками: беззаконием, жестокими расправами, насилиями, грабежами, мародерством.

Гранин пишет о том, что Слуцкий избавлялся от «прежних иллюзий». Трудное преодоление Слуцким этих иллюзий, разоблачение демагогии, которая была духовными оковами, державшими людей на положении рабов, противостояние бесчеловечности, проникшей во все поры советской жизни, становится на долгие годы содержанием его поэзии, ее пафосом. Он пишет о самых тяжелых, о самых мрачных явлениях российского XX века («в том веке я не помню вех, но вся эпоха в слове “плохо”», о его обольщениях и трагедиях, о духовных драмах современников, переживших катаклизмы революций и войн. Пишет о жестоком полицейско-лагерном режиме, созданном в стране Сталиным и его сатрапами: о «единогласных голосованиях и терпеливых колесованиях голосовавших не едино», о том, как «философов высылали вагонами, эшелонами, а после их поселяли между лесами зелеными, а после ими чернили тундру», о «русской прозе», которая «пошла в лагеря», о том, что «за три факта, за три анекдота вынут пулеметчика из дота, вытащат, рассудят и засудят», о том, как «на рассвете с утра пораньше пустеют нары», о том, как ни за что, ни про что «расстреливали Ваньку-взводного», о том, как «малый народ» «погрузили в теплушки, в ящики простые, и увозили из России, с Кавказа, из его природы в степи, в леса, в полупустыни», о том, что «восстанавливается справедливость, как промышленность, то есть не скоро», о горемычных солдатских вдовах – у них «руки отвердели от труда, голодуха изнурила тело».

Из большого цикла стихотворений Слуцкого о Сталине в хрущевскую «оттепель» были опубликованы лишь нынче широко известные «Бог» и «Хозяин» (остальные были еще явно не по тогдашней идеологической погоде, и долгие годы им пришлось дожидаться своего часа). Но и напечатанные стали для многих читателей знаком начавшегося духовного очищения жизни. Разоблачение Сталина и сталинщины у Слуцкого потому так глубоко и основательно, что не отделимо от суровой самокритики, от признания краха своей веры, от раскаяния за то, что «всю жизнь работал на него», «любил его». Он подводит нелицеприятный итог собственным иллюзиям и заблуждениям:

Всем лозунгам я верил до конца

И молчаливо следовал за ними,

Как шли в огонь во Сына, во Отца,

Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,

И бездна разверзается, немая,

И ежели ошибочка была -

Вину и на себя я принимаю.

«Всем лозунгам я верил до конца...»

Первыми опубликованными, а особенно ходившими по рукам стихотворениями Слуцкий привлек к себе повышенное внимание идеологически-карательных служб и их ретивых добровольных помощников из писательской среды, которых Твардовский не зря называл «птицами ловчими». В последнее время обнародовано немало документов, свидетельствующих об этом.

Вот «Записка» (названа она так, но, наверное, для обозначения этого жанра более подходило другое слово – донос), отправленная в ЦК КПСС 19 августа 1959 года тогдашним главным редактором газеты «Литература и жизнь» В. Полторацким. Он сообщает:

«У задержанного Резницкого имелась записная книжка со стихами. На одной из страниц ее имелось указание, что это стихи Б. Слуцкого.

Этот своеобразный “альбом стихов” работники милиции передали сотруднику нашей газеты тов. Берникову.

Ознакомившись с записями, я увидел, что это действительно стихи Бориса Слуцкого, которого И.Г. Эренбург в свое время объявил “настоящим народным поэтом”. Впрочем, партийная критика резко расходилась с мнением Эренбурга о творчестве Б. Слуцкого. В записной книжке Резницкого были переписаны некоторые стихи Б. Слуцкого, появлявшиеся в печати, а большинство таких, которые не печатались и, на мой взгляд, недостойны печатания по своей антинародной направленности.

Стало быть, их распространяют путем переписывания. Кто это делает – мне неизвестно, но само собой разумеется, что без участия автора стихов это не обходится».

К «Записке» автор услужливо приложил перепечатанные стихи Б. Слуцкого «антинародной направленности», не без оснований рассчитывая на то, что работниками ЦК будут приняты необходимые меры и света они не увидят. Так и случилось: приведенные им стихи были занесены в черные главлитовские списки.

И еще один документ – «Справка», направленная в ЦК КПСС 27 мая 1964 года начальником Главного управления Госкомпечати СССР В. Мочаловым. Он докладывает об обнаруженной крамоле и принятых мерах – стихи, которые цензоры расценили как порочные, из сборника «Работа» были сняты.

«При ознакомлении с версткой подготовленного издательством “Советский писатель” сборника стихов Б. Слуцкого выяснилось, что в целом ряде случаев автор стоит на сомнительных, а иногда и явно неправильных позициях, нередко прибегает к двусмысленности, делает какие-то намеки, в том числе касающиеся вопросов социально-политического характера. В стихотворении “Связь времен” автор пишет:

...То, что было до Октября,

Встало возле

(вопреки и благодаря)

С тем, что делалось после.

Ты – звено в этой крепкой цепи

И ее натяженье.

Выноси и терпи,

Как и прочие звенья...

Нельзя не привести стихотворения “Как убивали мою бабку”... Здесь Слуцкий с национальной ограниченностью толкует, в сущности, о судьбах в годы войны русского и еврейского народов. Можно подумать, что в то время, как фашисты расстреливали евреев, русские отсиживались, ограничиваясь пассивным сочувствием к их страданиям...»

Конечно, ничего похожего в стихотворении Слуцкого «Как убивали мою бабку» нет. Но советской партийно-государственной номенклатурой, натасканной Сталиным на антисемитизм, одно лишь обращение к трагедии Холокоста, к еврейскому вопросу, к судьбе евреев в России истолковывалось как «национальная ограниченность», национализм, антисоветские настроения, вызывало у многих деятелей, занимавших командные посты, иступленный идеологический гнев. Вот как выглядят их фарисейские укоры и претензии, воспроизведенные в одном из стихотворений Слуцкого, в название которого он вынес часто употребляемую ими дипломатическую формулу «Ваша нация» (в своем кругу они говорили «жиды»):

Стало быть, получается вот как:

слишком часто мелькаете в сводках

новостей,

слишком долгих рыданий

алчут перечни ваших страданий.

Надоели эмоции нации

вашей,

как и ее махинации,

средствам массовой информации!

Надоели им ваши сенсации.

Для Слуцкого вся эта проблематика была непроходящей сердечной болью, и занимает она в его творчестве большое и важное место, – настоящий поэт всегда на стороне преследуемых и унижаемых, всегда им сочувствует, всегда их защищает.

В 1999 году стараниями Петра Горелика – земляка и друга поэта со школьных лет – в Петербурге издана книжка «Теперь Освенцим часто снится мне...», в которой собрано все написанное Слуцким на эти темы. Эти сны о лагере уничтожения преследовали поэта: кроме стихотворения, которое дало название сборнику, о «дороге между станцией и лагерем», по которой он бредет в толпе обреченных, стихотворение о «березке у освенцимской стены» – «Ты столько раз в мои врастала сны». Все это было пережито им, прожгло душу – и расстрел юными немцами и полицаями бабушки – маленькой старушки, и окончившие свой земной путь в лагерном крематории близкие родственники – тетя, дядя, двоюродные сестры: «твердо помню до сих пор, как их соседи, в землю глядя, мне тихо говорили: “Сожжены”...». Ведь и он мог разделить их судьбу – отсюда неотступные его сны об Освенциме. С печалью и любовью вспоминает Слуцкий уничтоженный, стертый с лица земли гитлеровцами мир еврейских местечек в былой черте оседлости – с его особым жизненным укладом, с его скромными праздниками и нелегкими буднями, с привычкой к сегодняшним невзгодам и неугасавшей надеждой на лучшие времена:

Черта под чертою. Пропала

оседлость:

шальное богатство, веселая

бедность.

Пропало. Откочевало туда,

где призрачно счастье,

фантомна беда.

Селедочка – слава и гордость стола,

селедочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских

топок,

мир скатерти белой в субботу

и стопок.

Он – черный. Он – жирный.

Он – сладостный дым.

А я его помню еще молодым...

«Черта под чертою.

Пропала оседлость...»

Даже стихи о Холокосте, судя по тому, как реагировал на стихотворение «Как убивали мою бабку» тогдашний руководитель цензуры, с трудом пробивались в печать (и пробились далеко не все), а уж стихам об антисемитизме, во всю разгулявшемся в последние годы жизни Сталина, дорога была закрыта на прочный замок – даже заикнуться об антисемитизме нельзя было, это влекло за собой очень серьезные неприятности. Да и поэзия до Слуцкого не знала, как подступиться к позорному «бытовому явлению», можно ли вообще поднять эту тяжелую прозу, нужно ли? Слуцкому это удается. Его могучая лирика перемалывает и такие «камни», как погоня за ведьмами во время состряпанного по указанию Сталина дела «убийц в белых халатах» и готовящейся депортации евреев:

Я кипел тяжело и смрадно,

Словно черный асфальт в котле.

Было стыдно. Было срамно.

Было тошно ходить по земле.

Было тошно ездить в трамвае.

Все казалось: билет отрывая

Или сдачу передавая,

Или просто проход давая

И плечами задевая,

Все глядят с молчаливой злобой

И твоих оправданий ждут.

«В январе»

С уничтожающим сарказмом пишет Слуцкий о расхожих антисемитских легендах:

Евреи хлеба не сеют,

Евреи в лавках торгуют,

Евреи раньше лысеют,

Евреи больше воруют.

Евреи – люди лихие,

Они солдаты плохие;

Иван воюет в окопе,

Абрам торгует в рабкопе.

Я это слышал с детства,

Скоро совсем постарею,

Но все никуда не деться

От крика: «Евреи, евреи!»

И на примере собственной судьбы поэт показывает, чего стоит все это ксенофобское варево:

Не торговавши ни разу.

Не воровавши ни разу.

Ношу в себе, как заразу,

Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,

Чтоб говорилось нелживо:

«Евреев не убивало!

Все воротились живы!»

«Про евреев»

Слуцкий напоминает, предупреждает, что эта пропаганда ненависти подготавливает погромы, завершается ими. И «еврейским хилым детям, ученым и очкастым, отличным шахматистам, посредственным гимнастам» советует «заняться коньками, греблей, боксом», чтобы быть готовыми в случае чего дать отпор погромщикам, – «ведь он еще не кончился двадцатый страшный век».

Понятно, что в советские времена многие стихотворения Слуцкого (среди них и подлинные шедевры) не имели никаких шансов добраться до печатного станка, многие были исполосованы, изуродованы цензурой. Однако он надеялся, что придет пора, когда в стране жизнь, порядки изменятся, воцарится справедливость, в искусстве утвердится «гамбургский счет», преследовавшимся и оттертым в тень воздается заслуженное и должное:

Долголетье исправит

все грехи лихолетья.

И Ахматову славят,

кто стегал ее плетью.

Все случится и выйдет,

если небо поможет.

Долгожитель увидит то,

что житель не сможет.

«Долголетье исправит...»

Увы, не суждено было Слуцкому стать долгожителем. И не знал он, какая судьба ждет его стихи, оставшиеся в рукописи. Все-таки надеялся, что дождется лучшего:

Лакирую действительность –

Исправляю стихи.

Перечесть – удивительно –

И смирны и тихи.

И не только покорны

Всем законам страны –

Соответствуют норме!

Расписанью верны!

Чтобы с черного хода

Их пустили в печать,

Мне за правдой охоту

Поручили начать.

Чтоб дорога прямая

Привела их к рублю,

Я им руки ломаю,

Я им ноги рублю,

Выдаю с головою,

Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,

Кое-что сберегу.

Самых сильных и бравых

Никому не отдам.

Я еще без поправок

Эту книгу издам!

«Лакирую действительность...»

Не случилось. Не была издана при его жизни такая книга – «без поправок». А кто знает, доживи он до поры, когда открылась дорога в печать «самым сильным и бравым» его стихам, может быть, справился бы с депрессией, которая отняла у него почти десять последних лет его жизни.

Назым Хикмет говорил: «Поэты ревнивы, как красивые женщины». И признание поэтов-современников много значит, дорогого стоит. В 1954 году, когда Слуцкий читал свои стихи на секции поэтов (напечатано у него было всего несколько стихотворений), Михаил Светлов сказал на обсуждении – и в этом не было ни вызова, ни желания кого-то уесть, – только признание очевидного: «По-моему, всем ясно, что пришел поэт лучше нас». А через четверть века Константин Симонов, в сущности, повторил то, что говорил Светлов: «И о войне, и о послевоенном времени Слуцкий написал много таких стихов, читая которые нередко кажется; вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом думал так, как он, но у тебя твоя мысль не воплотилась в стихи, а ему это удалось».

А не так давно Александр Межиров, принадлежащий к тому же, что и Слуцкий, фронтовому поколению, писал: «Вероятно, Я. Смеляков и Б. Слуцкий были последними перед нынешним промежутком крупными поэтами России». Поэты следующих поколений судят еще увереннее, еще определеннее. «Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни, – это слова Евгения Евтушенко. – Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени». Слуцкий – самый большой поэт последних десятилетий – это утверждали Иосиф Бродский и Евгений Рейн, Владимир Соколов и Дмитрий Сухарев.

Слуцкий не писал поэм, но мозаика его лирических стихотворений складывается в поразительную, эпического масштаба фреску. Когда перечитываешь трехтомное собрание сочинений Слуцкого, становится ясно, что это, в сущности, своеобразный дневник, – стихи были для него самым органичным, самым естественным способом размышлений о жизни, о людях, об истории, о поэзии.

Есть у Слуцкого стихотворение, в котором он замечает, что «в двадцатом веке дневники не пишутся и ни строки потомкам не оставят», – страх и смятение, рожденные его катастрофами и жестокостью, не дают это делать. Дневники заменяла поэзия, потому что «за стихотворною строкой» «как за броней цельностальною» все-таки – пусть и не всегда – удавалось скрыться от недреманного ока охранных дел мастеров.

Лишь по прошествию веков

из скомканных черновиков,

из спутанных метафор

все извлекут, что ни таят:

и жизнь, и смерть,

и мед, и яд,

а также соль и сахар.

«В двадцатом веке дневники...»

И, быть может, одним из самых верных свидетельств о «двадцатом страшном веке», так мало оставившем откровенных дневников и достоверных мемуаров, о разоренных им жизнях и несломленных душах будет потомкам нашим служить поэзия Слуцкого. А свобода, правда и добро, которые он отстаивал, не упадут в цене и в XXI веке.

Известный французский поэт Реми де Гурмон писал: «Крупный писатель всегда находится в становлении, даже после смерти – возможно даже более всего после смерти. С ним никогда не бывает все ясно, и судьба его развивается от поколения к поколению».

В становлении находится и поэзия Бориса Слуцкого. Звезда его только сейчас начала по-настоящему восходить, она стремительно движется на поэтическом небосклоне вверх и светит все ярче и ярче.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru