[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ФЕВРАЛЬ 2002 ШВАТ 5762 — 2 (118)

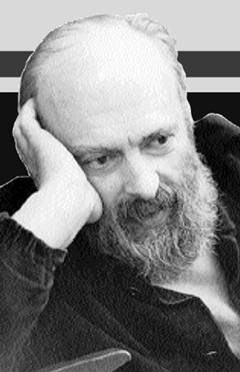

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА

Последний год редакцию «Лехаима» с Владимиром Корниловым связывала добрая дружба. Невзирая на тяжелый недуг он написал глубокие, яркие очерки об Александре Межирове, Константине Левине, Льве Копелеве, и планов было не счесть. До дня смерти он жил мощной творческой жизнью...

Мы приносим глубочайшие соболезнования его близким, вдове Ларисе Георгиевне Беспаловой, тоже нашему автору, сильному, талантливому переводчику, не менее сильному и не менее талантливому человеку.

Есть люди, жизнь которых смерть не способна оборвать. Надеемся, неопубликованные еще работы Владимира Корнилова появятся на страницах нашего журнала, а издательства страны соберут и опубликуют его наследие. Словом, последняя точка не поставлена. Жизнь продолжается...

«Лехаим»

Смерть близкого человека – дело интимное. А некролог – дело общественное. Как это совместить?

Полвека очень близких и очень непростых отношений связывают меня с Володей Корниловым, скончавшимся после долгой и мучительной болезни 8 января этого года.

Об отношениях этих скажу только одно: на всем протяжении тех пятидесяти лет всякий раз, когда мне бывало плохо, Володя оказывался рядом. Его не надо было звать: он появлялся сам.

А теперь – о главном. О поэте. Утрата, которую понесла со смертью Владимира Корнилова российская поэзия, для меня сопоставима только с двумя смертями: Бориса Слуцкого и Давида Самойлова.

Но не о месте Корнилова в официальной или неофициальной табели о рангах хочу я сейчас сказать, а о том особенном, своем, неповторимом, что внес он в сегодняшний русский стих.

Стихи Корнилова захватывают своей энергией, страстью. Обнаженным и резко выраженным чувством, мощью эмоционального и звукового напора.

На канале шлепнули царя –

Действо, супротивное природе.

Раньше убивали втихаря,

А теперь при всем честном народе...

Сани – набок... Кровью снег набух...

Пристяжная билась, как в припадке...

И кончался августейший внук

На канале имени прабабки.

Этот март державу доконал.

И хотя народоволке бедной

И платок сигнальный, и канал

Через месяц обернулся петлей,

Но уже гоморра и содом

Бунтом и испугом задышали

В Петербурге и на всем земном

Сплюснутом от перегрузок шаре.

И потом, чем дальше, тем верней,

Всё и вся спуская за бесценок,

Президентов стали, как царей,

Истреблять в «паккардах» и у стенок.

Вот с чего все началось! Вот «откуда есть пошла» наша эпоха неостановимого вселенского террора. «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего» – мог бы вслед за Пушкиным повторить автор этого стихотворения. Но мы и не хотим ничего больше из него выжимать. И не только потому, что сказанное в нем сегодня касается нас уже впрямую (сейчас ведь взрывают уже не только президентов, но и нас с вами), но прежде всего потому, что стихотворение завораживает нас своим, только ему, Корнилову, присущим звуком.

Индивидуальный, ни на кого не похожий голос автора покоряет сразу, самой первой строкой стихотворения: «На канале шлепнули царя...» И даже не строкой, а вот этим, одним единственным, казалось бы, столь мало подходящим к описываемой кровавой драме и в то же время таким необходимым здесь словечком: «шлепнули».

Тут, наверно, можно было бы поговорить о словесной одаренности поэта, о его мастерстве. («Слова стоя€т хорошо» – любимое присловье Корнилова, высшая в его устах похвала поэту.) Но стихи (настоящие стихи) состоят не только из слов. «Материя песни, ее вещество» рождается из нервов поэта, из самых глубоких, тайных его душевных травм и царапин. Подлинность лирического стихотворения ощущается мгновенно – именно по этому, сразу узнаваемому признаку:

Что за бред? Неужели помню четко

Сорок лет этот голос и чечетку?

Мочи нет. Снова страх ползет в середку,

Я от страха старого продрог.

До тоски, до отчаянья, до крика

Не желаю назад и на полмига,

Не пляши, не ори, молчи, Марика,

Ну прошу, заткнись, Марика Рокк...

Жесткой структурой, строфикой, рефреном, замыкающим хоть и не каждую, а только каждую вторую строфу, это корниловское стихотворение приближается к одной из старейших стихотворных форм – балладе.

Маяковский, всю жизнь рушивший старые, как ему казалось, полностью исчерпавшие себя художественные формы, однажды признал, что кое-что из всего этого, как он выражался, «старья» все-таки имеет шанс уцелеть. Но при одном непременном условии – если слова болят («... если слова болят, молодеет и лад баллад»).

В стихотворении Корнилова, начало которого я процитировал, слова не просто болят. Эта его «баллада» – сплошной крик боли. Я бы даже сказал – сгусток боли. Старой, забытой, оттесненной в подсознание, но – не исчезающей, не проходящей, постоянно о себе напоминающей.

«Мы не врачи, мы – боль», – сказал некогда Герцен. Эта чеканная формула может быть распространена не только на сверстников Герцена, людей одного с ним поколения и сходной судьбы. Ее, наверно, – с большим или меньшим основанием – мог бы обратить на себя каждый истинный поэт, каждый настоящий художник.

К стихам Владимира Корнилова эта старая герценовская формула приложима в большей мере, чем к каким-либо другим.

Земной путь поэта завершен. Но лучшие его стихи (душа в заветной лире) будут жить долго.

КРИВАЯ

До свиданья! До лучших времен –

Не скажу, ибо лучше не будет,

И поклясться могу, умудрен,

Будут лучшие – нас позабудут.

Жизнь для будущего – ерунда,

И для нынешнего – не сахар.

Потому-то еще никогда

Я не квохтал над ним и не ахал.

Не хитрил, не химичил, себя

Прямо с кожей от благ отрывая,

И меня, все равно как судьба,

Всякий раз вывозила кривая.

2001

Бенедикт Сарнов

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru