[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАРТ 2002 АДАР 5762 — 3 (119)

ИСКУСНЫЙ В НАИВНОЙ МАНЕРЕ, ПРЕДАННЫЙ В СТРАСТНОЙ ЛЮБВИ

Григорий Анисимов

Сказать об истинном художнике, что «он был увлечен искусством» – значит заранее настроить себя на банальность. Увлечений ему, само собой, не занимать, только в чем-то другом, а здесь... Он поглощен своей работой, живет ею, беззаветно отдавая любимому делу всего себя.

Если бы Ефим Ладыженский был жив, в прошлом году ему бы исполнилось 90 лет – родился он в 1911 году в Одессе. Как художник начал осознавать себя рано. Все его помыслы были об искусстве.

Художественное образование Ладыженский получил в своем родном городе. Сначала, с 1925 года в течение двух лет он учился в студии социального воспитания. Рисунок и живопись постигал у Ю.Р. Бершадского. Затем, в 1928 году, поступил в художественный институт к Н.Ф. Гаушу и В.Н. Мюллеру. Практика Ефима Ладыженского проходила в местном оперном театре. И уже через три года он вполне мог работать самостоятельно. Школа школой, учеба учебой, но в живописи, как, наверное, и во всяком ином мастерстве, к делу важно относиться профессионально. Можно просиживать на студенческих скамейках дни и ночи и остаться середнячком, заурядным «мазилкой». Известно, что художника во многом формирует среда, но больше всего — он сам.

Искусство долговечно, а все окружающее человека бесконечно интересно, и, пожалуй, нет ничего такого, на чем художник не остановил бы свой заинтересованный, порою влюбленный взгляд. Ладыженскому очень нравился театр – откуда это пришло к нему, он сам толком не знал. Когда мы познакомились, Ефиму Бенционовичу шел шестой десяток. Он был строг, сосредоточен, любил напустить на себя серьезность и значительность. А за окном его мастерской синело небо, по которому плыли белые облака. Московский шум сюда не долетал – одни только голуби, они так и рвались к окнам Ефима, не к каким-нибудь другим. А он кормил их с рук хлебом, семечками и занятно комментировал птичьи отношения.

Сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло. Иллюстрация к «Конармии» И. Бабеля.

– Вот этот, видите, самый большой и самый важный? Так это муж вон той красотки, что к нему всегда норовит повернуться спиной. Ей не нравится ее муж, а нравится совсем другой – точно как у людей. Она так и норовит оказаться рядом вон с тем молодым, смотрите, тот с нее глаз не сводит!..

Слушал я художника и поражался его детскости и наблюдательности. Душа настоящего одессита всегда свежа, восприимчива, романтична, чиста. Ему до всего есть дело, даже отношения голубей волнуют его сердце, хотя у любого человека своих дел по горло... Но, отложив все дела, в тот день Ефим Ладыженский вспоминал.

– Мой первый театральный сезон состоялся аж в 1932 году в Краснодарском драматическом театре, – рассказывал он, – а через 30 лет я показал свою большую выставку в Москве, в Доме актера. Половина ее – театральные постановки, декорации, костюмы, а остальное – акварели, написанные с натуры, пейзажи, натюрморты, портреты. Мне казалось, что так зрителю будет легче судить обо мне как о художнике и человеке...

Мне довелось быть на выставке Ладыженского. Тогда он выставил совершенно разнохарактерные театральные работы. Были там эскизы декораций к «Улице радости» Н. Зархи, к «Моему другу» Н. Погодина, «Ночи ошибок» О. Гольдони, «Генералу Брусилову» И. Сельвинского, «Евгении Гранде» Бальзака, «Походному маршу» А. Галича, «Тарасу Бульбе» Гоголя. Бесспорно, он был прирожденным художником театра. Ведущую роль в его работах исполнял цвет. Тяготение к цвету, к живописи у театральных художников было всегда, ведь на сцене это всегда яркое эмоциональное начало.

Ладыженский любил звонкую красочность, конструкцию, композиционный лаконизм. Театр дает художнику возможность свободы, толкает его творческое воображение на поиск самых обобщенных выразительных средств. Но Ефима отличала образная сдержанность, хотя долгие годы в театре царствовали помпезность, слащавость, стремление к роскоши.

Он пробовал свои силы и в кино, работал на картинах «Последняя ночь» и «Моряна», – театральные композиции никогда не вмещали всех его чувств. Подспудно в нем жила потребность выразить себя в станковой живописи. Но преодолеть психологический барьер между театральной декорацией и станковой картиной он поначалу никак не мог. Там обобщение, гротеск, а в картине – непосредственное восприятие действительности, конкретность и большая доля интимности. В декорациях живут вымышленные герои, которые разыгрывают обстоятельства. А в картине театрализация ведет к салонности, светскости, напыщенной пустоте...

И все же Ладыженский начал понемногу работать в станковой картине, сначала темперой, потом маслом. Его увлекла эта работа. Не было спешки, режиссерского нажима, заданности. В его мастерской появилось множество подрамников – больших и маленьких. Но больше всего он любил работать на холстах одинакового размера. Что касается его больших работ, то порой мне казалось, что они удаются художнику меньше: я видел там пустоты, но сказать об этом Ефиму Бенционовичу не отваживался. Он был обидчив, да и не хотелось сбивать его с того, во что он уверовал. К тому же у него была амбиция уверенного в своей правоте человека. За полотном он был истинным владыкой – в одном лице и драматург, и актер, и режиссер.

Ходил я к нему всегда охотно, иногда он меня звал посмотреть новые работы, порой я приходил без приглашения, зная, что встречу дружеский прием.

– А как вы хотите добиться выразительности на холсте? – как-то спросил я у Ладыженского, в очередной раз оказавшись в его мастерской.

– А что это вдруг пришло вам в голову, – удивленно спросил он, – вы же прежде никогда меня не спрашивали, что и как, а?

– Хочу открыть секреты вашего мастерства, вдруг захочется написать о вас статью, мне всегда важно знать не только ч т о делает художник, но и о чем он думает...

– Что-то вы химичите, дорогой мой! Но так и быть, отвечу на ваш вопрос, поскольку вы искусствовед, и для вас в нашем деле не должно быть тайн. Началось все с моей поездки в Таллин. Вернувшись из этого очаровательного города, я на основе многочисленных натурных рисунков написал темперой и акварелью на бумаге несколько станковых работ. Почин был сделан. А ощущение у меня было такое, будто я нагрелся на солнце и тут же вошел в ледяную воду...

Друзья, которым я верю, меня поддержали. Верно, это был решающий час моей жизни. Процесс создания картины состоит в том, чтобы шло развитие первоначального замысла, его разработка, углубление, наращивание образных средств и выразительных возможностей. Мне кажется, – усмехнулся Ефим, – я ответил на ваш вопрос! Так что у вас не будет отговорок насчет статьи обо мне...

Статью о Ефиме Ладыженском я написал с опозданием в 17 лет. Вышло так, что художник долго решал важный для себя вопрос – должен ли он ехать в Израиль? Ему не хотелось, чтобы его картины, а их было вместе с эскизами, рисунками, декорациями свыше 2 тысяч, пылились в запасниках. Наконец, в декабре 1977 года он решился и подал заявление, а в сентябре 1978-го уже прибыл в Иерусалим.

Рабби. Иллюстрация к «Конармии» И. Бабеля.

Мой друг, известный художественный критик Владимир Иванович Костин, был для Ладыженского очень близким человеком, единомышленником. Он аккуратно подбирал папки материалов о художниках – и 20 – 30-х годов, и о современниках. Как-то он вызвал меня к себе в мастерскую и вручил папку вырезок и набросков о Ладыженском:

– На, Гриша, обязательно напиши о Ефиме, надо бы непременно добиться его персональной выставки в Москве!

Выставки добиться не удалось, а статью я написал и поместил в своей книге «Мира восторг беспредельный». То была небольшая статья. А теперь, для журнала «Лехаим», мне захотелось написать о Ефиме Ладыженском более обстоятельно и подумалось: может, в будущем эта работа послужит для каталога его персональной выставки, которая, я уверен, обязательно должна быть...

Этот мастер заслуживает особого внимания. Среди лучших произведений Ефима Бенционовича Ладыженского, созданных им перед отъездом в Израиль, несомненно выделяются две большие серии живописных и графических работ. Обе рождены вдохновенно, трудом, упорством и беспощадной строгостью мастера к себе. Я был свидетелем этой работы, выполняемой с большим чувством и увлеченностью. Кто его тогда окружал? В Измайлове рядом с Ладыженским работали Николай Андронов, Борис Биргер, Михаил Иванов (сын Бабеля), Валентин Поляков.

В конце 60-х годов Ефим начал работать над серией «Одесса моего детства». Он не пользовался вспомогательными материалами, фотографиями, документальными источниками – память и вдохновение, удивительная яркость первых впечатлений были основой этой удивительной серии, равной которой по силе, образности, выразительности и емкости художественного воплощения я в нашем изобразительном искусстве не знаю. Когда Ладыженский говорил об Одессе 1910 – 1920-х годов, по свидетельству его близких друзей, – голос его начинал дрожать от волнения. Он буквально захлебывался от воспоминаний!

С поразительным мастерством рисовал Ефим одесские улицы, площади, здания, городской сад, базары. Раввинов, мясников, синагоги, пожарную каланчу. Вспоминал похороны Веры Холодной, извозчиков. За два-три года он написал свыше 150 холстов! Не каждый молодой художник сможет так методично и целенаправленно трудиться. Не говоря уже о том душевном жаре, который мастер вкладывал в каждую работу – картину ли, рисунок, акварель, темперу.

К Ладыженскому в мастерскую приходили старые одесситы, и слезы наворачивались у них на глаза от этого живого и волнующего изображения. В Измайлово ему уже стало тесно, и он добился большой мастерской на улице Вавилова, рядом с Черемушкинским рынком. Там у него тоже были друзья – Владимир Роскин и Наум Цейтлин. Наезжали и Поляков, и Костин, и Миша Иванов.

Одесскую серию дополняла другая замечательная серия работ гуашью, посвященная Исааку Бабелю, его пьесам «Закат» и «Конармия».

– К Исааку Эммануиловичу Бабелю, замечательному писателю и моему земляку, я подступился не сразу, – рассказывал Ефим, – он был недосягаем, и это лишало меня веры в себя. Только в 1964 году, когда мне исполнилось 53 года, и я стал уже на 20 лет старше того Бабеля, который создавал «Закат», только тогда я написал эскизы к этой глубоко правдивой пьесе. А позже подготовил сценическую интерпретацию «Конармии», написал эскизы декораций – их экспонировали на Всесоюзной выставке работ художников театра и кино и на бьеннале в Сан-Пауло.

У нас снимается кино. 1971 год.

Вот уже несколько лет держит меня в плену это выдающееся трагедийное произведение, и я пишу картины на его темы. Нет, это не иллюстрации, хотя первоисточник – литературное произведение. Для меня оно было и остается тем же творческим родником, каким для очень многих художников прошлого были мифы, библейские сюжеты и легенды.

Теперь, когда с годами отступает суетность, когда за спиной большой кусок прожитой жизни, когда часто остаешься наедине с собой, все ярче проступают образы моей молодости, моей Одессы, о чем я и пытаюсь рассказать на полотне...

В этих словах мастера Ладыженского открывается портрет ищущего, честного и одаренного художника, благородного, взыскательного человека. Таким в моей памяти был и остается только он.

Его любовь к Одессе – о ней можно говорить без конца: она была живой, трепетной, нежной. Похоже, город детства он любил, как родную мать. Любовь по Далю – это страсть, сердечная привязанность, склонность, вожделение, охота, расположенье к чему-либо. Стоит всмотреться в работы Ладыженского «Кафе Бывший Фанкони», «Привоз», «Ресторан на бульваре Фельдмана», «Толчок», «Засолка скумбрии», «Наш театр горит»... – сколько во всем этом и страсти, и привязанности, с каким чувством выписаны мельчайшие детали быта, трогательные подробности, как тонко и точно передано не что-то там – сам аромат вечного черноморского города!

Художник вроде бы соблюдает единство места и действия, на полотнах толпы одесситов – множество лиц, черты которых и разглядеть-то невозможно. Но эти люди – живые и именно настолько, насколько может быть живым человек, если он одессит.

Итак, буквально на глазах из театрального художника Ладыженский стал уверенным станкистом. Одесская серия раскрывалась передо мной не на выставке, а в мастерской художника по мере создания все новых и новых работ. Эти картины захватывали своей особой драматургией и неожиданностью сюжета. Названия типа «Что мне запомнилось больше всего» или «Как это было» – всего лишь, видно, неизбежный рефрен такого рода произведений. Но у Ладыженского все было не по шаблону: в картинах доминировали не воспоминания, а чувства, их сила и глубина, накал, необычайная яркость впечатлений, полученных будто только вчера. У меня осталось впечатление, будто это была не серия картин, а своего рода пьеса, поставленная талантливым мастером.

Об Одессе много писали. Константин Паустовский, например, называл ее городом, созданным для веселья, городом нарядным, легкомысленным, праздничным. Таков он и в трактовке Ефима Ладыженского. Только порой налет грусти о безвозвратно ушедшем легкой тенью промелькнет на некоторых работах этой серии. А иногда Ладыженский, словно впадая в какое-то особое состояние, как бы изучает происходящее кистью – то издали, сверху, с высоты птичьего полета, причем с некой отстраненностью, будто сам там и не был, а вот – примерещилось...

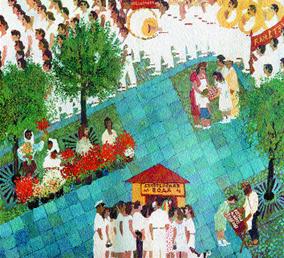

Да здравствует 1 мая!

По натуре Ефим был человеком своевольным и придирчивым. С ним надо было держать ухо востро, как говорят, не щелкать клювом. Был такой случай у него в мастерской: я пришел туда со своим близким другом, художником Алексеем Степановым. Ефим выставил несколько своих новых работ. И терпеливо ждал реакции. Слово «терпеливо» тут не совсем подходит – художник нервничает, и терпеливость его обманчива.

Я сказал всего несколько фраз – и замолчал. Тут вступил Алексей: он подошел к одной картине, показал какое-то место и сказал о непопадании цвета, мол, лучше было бы сделать по-другому.

Ефим неожиданно вспылил:

– Когда мне делает замечание критик, искусствовед, специалист, одним словом, я не могу прислушаться, но когда мне будет указывать художник, где и что поправить, я такого пошлю подальше.

В мастерской повисла неприятная тишина. Леша извинился очень искренне – Ладыженский понемногу успокоился. Помолчав, он вдруг спросил у меня:

– Вы знаете, что такое балмилухе?

Я когда-то слышал такое слово и сказал предположительно:

– Это, кажется, «мастер».

– Верно! – обрадовался Ладыженский и добавил, что на идише это означает не просто «мастер», а специалист высочайшего класса. Таким словом называли искусного портного, жестянщика, бондаря, кузнеца, часового мастера, столяра, руки которых могли сотворить чудо.

Мне самому Ефим Бенционович представлялся именно таким мастером. Костин рассказывал, что Русский музей и Третьяковская галерея предлагали Ладыженскому продать им по 10 работ из одесской серии, а он не согласился: сказал, что хочет, чтобы вся серия целиком – 150 работ – находилась в одном месте. Это было неосуществимо.

Друзья его рассказывали, что, будучи в Израиле, в какой-то момент Ефим сильно заскучал по Москве, по друзьям, по своей мастерской. У него были на Западе выставки, что-то покупалось, но несмотря на это у художника обострялась неудовлетворенность, за ней последовала депрессия. Роскин и Поляков писали Ефиму, что на родине его помнят и любят, вспоминают особые, ладыженские, чаепития, обязательно с домашним вареньем и печеньем, а главное – с разговором по душам. Писали, что им трудно примириться с тем, что его с ними нет и что навсегда он останется для них дорогим чудаком, отшельником, мастером, который годами приходил в мастерскую ранним утром, работал самоотверженно и оставил людям свои творения и в музеях, и в частных коллекциях... В Москве в неких запасниках осталось три десятка темпер к Бабелю – дань за право выезда из СССР.

В окружении московских друзей Ефим всегда преображался, куда девалось грустное выражение лица со скорбно поджатыми губами – он сыпал шутками, анекдотами, одесскими хохмами! Разговор заводился за чаем, но душевные беседы начинались, когда стол накрывался по-русски: появлялась водка и скромная, незамысловатая закуска: селедочка, колбаска, частик в томатном соусе, еще какие-то консервы, хлеб, лук, – а пиршество было самое настоящее, демократическое и веселое. Все выпивалось и поедалось с наслажденьем.

Теперь мне вспоминаются эти застолья, как счастливые сны. И Ладыженский – седой, с черными бровями, упирающимися в очки, со своим взыскующим, рентгеновским взглядом – видится совсем по-иному. Какое счастье, что я знал этого художника, общался с ним и почерпнул у него столько поучительного, ценного, а главное – неостывающего душевного тепла. Вот этого уж точно не купишь в магазине!

Его необычайным душевным теплом пропитаны работы на самые разные темы, они никогда не были случайным этюдированием. У многих художников пристрастие к этюдности растягивается на долгие годы. Талант пишет этюд, а у него выходит картина. Другой пишет картину, а этюдность у него так и лезет из всех углов.

Большинство работ Ладыженского отмечено, возможно, только ему одному присущим феноменом: порожденный его кистью ли, или вдохновеньем, нисходящим свыше, возникает сверкающий новизной и свежестью образ, в котором вдруг раскрывается все смысловое богатство темы...

Ефим ко всему относился страстно. В нем жила молодая романтическая душа, увлеченность любимым делом. Горячность и неугомонная энергия были основными чертами этого характера. Для одессита такое – обычное дело. Во всем мире больше нет такого города и таких людей. Их речь, жесты, позы, манера разговаривать, их напор и гонор, соединенный с шиком особого рода, с изяществом и благородством... Да что там говорить – Одесса есть Одесса!

В самом этом слове есть фермент, провоцирующий движение, энергию. В нем запахи моря и рыбы, улиц, опаленных летним зноем, таких небывалых дворов... Тот, кто, услышав это волшебное слово, останется равнодушным, наверняка человек сухой, черствый, скучный. Он думает о выгоде, и жизнь за это наказывает его. Это может вам подтвердить сам Додик Коткин, бывший одессит, известный всему цивилизованному миру как Дэвид Коперфильд – великий иллюзионист, чародей, маг и волшебник. Правда, есть еще и постарше величайший патриот этого южного города – Исаак Бабель. Это он сказал, что в Одессе каждый юноша – пока он не женился – хочет быть юнгой на океанском судне. Видимо, пароходы, приходящие в порт Одессы, разжигают сердца молодых одесситов жаждой к путешествиям и познанию новых, неизведанно чудесных земель. А у них нет ни денег, ни виз – врочем, мечтам это не такая уж помеха.

Стоит задуматься, почему из этой Южной Пальмиры вышло так много разнородных талантов. И почему круг людей, воспевавших Одессу, так широк. Между всеми ними по праву занимает свое место Ефим Ладыженский, истинный поэт родного города, навечно исполненный его духа. Как и Утесов, Гехт, Багрицкий, Грин, Славин, Паустовский, Катаев, Фраерман, Илья Ильф, Тодоровский и Поженян.

Леонид Утесов однажды пошутил: «В Одессе многие бы хотели родиться, но не всем это удается!» Бабель вспоминал молодого Паустовского: у него был молодой, душевный и чистый голос. Он попал на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и притворился, что он в тропиках. Впрочем, притворяться нечего. «Наша Пересыпь лучше любых тропиков».

В «Повести о жизни» и в «Книге скитаний» Паустовский вспоминает Бабеля и молодых одесских писателей. К примеру, о Багрицком он пишет, что тот напоминает ему полный пурпурной влаги арбуз, который он ел в Практической гавани у пароходов, стоящих на Александрийской линии. Ладыженский был в то время мальчишкой. Еще ничем особым себя не проявившим. А когда он коснулся Бабеля, того уже давно не было в живых... Но художник рассказал о бабелевской «Конармии» как никто другой. И нигде я не видел таких выразительных работ, посвященных Одессе, как у Ефима Ладыженского.

В истории искусства эта серия останется как мощное поэтическое воплощение темы нравственной связи человека и его мира через призму родного города. Того мира, в котором он воплощается и живет.

Кроме Бабеля Ладыженский иллюстрировал Маршака, Катаева, Багрицкого. У него был тонкий вкус и щедрый природный дар. Все или многое было в этом художнике. Одного не оказалось у Ефима – стойкости, чтобы вынести одиночество. Небесный и земной Израиль, видимо, по-разному воспринимала его душа. В 1982 году в реальном Израиле он оказался в изоляции и, будучи семидесяти одного года, в отчаянии покончил с собой в своей мастерской в Иерусалиме.

Он говорил, что хочет изображать еврейскую жизнь как сказку, как мечту, пришедшую из детства...

После его персональной выставки в израильском музее в 1979 году искусствовед Меир Ронен писал, что работы Ладыженского не вполне реальны и одновременно не вполне фантастичны, но всегда высоко организованы стилистически. Они написаны весьма искусно в наивной манере и сделаны мастером с глубоким пониманием образной и цветовой гармонии.

Сказано и правильно, и хорошо. Но чего-то все же до боли не хватает. Может, того, чего не удалось еще выразить и мне?.. Чувства к этому человеку, художнику Ефиму Ладыженскому, по сю пору меня переполняют. Со всем своим человеческим и художественным искусством он еще слишком жив, чтобы, хладнокровно стирая пыль с его работ, говорить о них простым профессиональным языком.

Чтоб написать о «Закате» Бабеля, Ефим Ладыженский набирался смелости много лет и написал, наконец, только став на 20 лет старше, чем был Бабель, когда создавал свой шедевр. Похоже, и мое время сказать о Ефиме все еще впереди. Но не сказать сейчас было невозможно.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru