[<< Содержание] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2003 ТИШРЕЙ 5764 – 10(138)

ДРУГ ДОМА

Израиль Петров

Иван Петрович Приходько прожил три жизни.

Он был офицером в царской армии и у белых. Затем около двадцати лет преподавал математику в бывшей гимназии Огородниковой. И моя мама училась у него. В сорок первом году стал солдатом. В сорок пятом – полковником.

Три жизни Ивана Приходьки не соединялись в одну. Их нельзя было складывать, как к тоннам нельзя прибавлять километры, а к мерам объема – меры времени. И при некоторых обстоятельствах (при натяжении) жизнь трещала по швам.

Ибо где тонко, там рвется.

***

В 1947 году Иван Петрович Приходько подъезжал к городу

Орше, где в это время другой известный мне человек снимал кинофильм «Константин

Заслонов». Он снимал сцену: налет германской авиации... Но Иван Петрович

Приходько не знал о его

В 1947 году Иван Петрович Приходько подъезжал к городу

Орше, где в это время другой известный мне человек снимал кинофильм «Константин

Заслонов». Он снимал сцену: налет германской авиации... Но Иван Петрович

Приходько не знал о его

работе.

Иван Петрович стоял у окна, ожидая встречи с детьми, которых не видел шесть лет без одного дня.

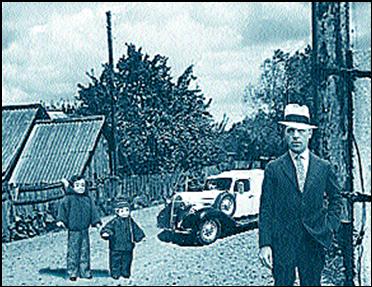

Единственный исключенный день падал на сорок четвертый год, когда на американской машине «додж» примчался Приходько в родную деревню и дети – два сына – вышли из ледника.

День был жаркий, солнечный. Но мальчики, одетые в шубы, дрожали. Иван Петрович вспомнил, как некогда рыл глубокую яму, как земля, меняясь в цвете, взлетала над ним, как тесал бревна для сруба.

Дети похожи на мать – темные, узкоплечие, родинка возле уха. Переступали с ноги на ногу и мигали на солнце, как заспанные. А их дед говорил с Иваном Петровичем резким шепотом на местном, сельском полунаречии.

И когда Циля, жена Ивана Петровича, прибежала сюда из города, свекор с твердостью объявил, чтоб уходила. Ребята пускай остаются, а ей – уходить. Все равно кто-нибудь найдется – укажут. Тогда и семье погибать, и хозяйству.

Иван Петрович мчался в курьерском. Поезд гремел на стыках, но слышал Приходько не стук колес, а звук двойной, общей походки. Видел широкие тротуары, сложенные из плит – серых, с вкрапленными камушками. Между плитами, в узеньких черных канавках, росла трава, которую прежде срезали и выщипывали. А после и ей дали свободу.

Они шли на службу раскланиваясь. И Цилины каблучки били два раза по одной плите, а подковки Ивана Петровича по двум плитам – один раз. Он был высокий и стройный (таким родился), и молоденькие ученицы влюблялись в него.

И моя девочка-мама бежала по твердым плитам бывшей Дворянской улицы, приноравливаясь к железной, солдатской походке Ивана Петровича.

Он провожал учениц домой.

А в это время другие ученики провожали его жену.

Они были маленькие – первый-второй класс (тогда говорили – группа). Циля брала их за руку и выводила на Советскую улицу – на те самые плиты в зеленой кайме. И ноги ребят топотали, как сто поездов. А Циля рассказывала о дружбе народов и достижениях...

Прежние учителя исчезли. Никто о них не печалился. Во всяком случае, ребятишкам, что прыгали вокруг Цили, – им и дела не было, куда там и кто пропал. От огородниковских времен остались нянечки, очень довольные, потому что приторговывали конфетами и пирожками.

Из тех детишек, скакавших около Цили, уцелел мой дядя. Впоследствии сменил имя, оборотившись Дмитрием, но вскоре после войны, учась в Московском университете, назывался еще Дамирр (ДА здравствует МИРовая Революция!).

– Где русская интеллигенция? – кричал дядя Дамирр, бренча боевыми медалями. – Где ординарные профессора, почетные академики, приват-доценты?.. Где их дети, внуки?

Иван Петрович Приходько молча стоял в нашей комнате в Колодезном переулке и смотрел в окно.

В громе поезда и в тишине окраины слушал он цокающие Цилины каблуки, не поспевающие за ним, за его солдатским походным шагом, который поставил ему фельдфебель, как другим людям ставят произношение.

Глядя на Приходьку – покорителя мостовой, музыкант сочинил бы военный парадный марш: столько тяжеловесной мерности было в его поступи.

Но никто не видел Ивана Приходьку, гремевшего на каменных плитах. Ибо ритм походки не совпадал с музыкой времени. Выправка выдавала военного. С головой. С потрохами. Бывшего царского офицера.

И люди нюха, заменившие музыкантов, бежали по улицам, треща каблуками...

К счастью Ивана Петровича, люди нюха были людьми аппетита. А отец Ивана Петровича производил сало и хлеб независимо от погоды. И во все времена – от доколхозных до посленемецких – не пустовал ледник, вырытый сыном.

Стараниями жены и отца его допустили к преподаванию. Религию отменили, но согласно библейским заветам последние стали первыми.

Моя мама рассказывала, что физик Шилко был единственный, кто работал еще в гимназии. И в мае, и в октябре являлся на урок в шубе и не снимал ее. Вызывая к доске, просил встать подальше, отворачивался и отодвигался. Когда началась война и город заняли немцы, Шилко сотрудничал с ними. Но отсюда еще не следует, что в школьные свои годы моя мама чистила зубы.

Тем не менее, Иван Петрович Приходько провожал ее домой, вбивая каблуки в плиты города и покоряя девочку, ставшую моей мамой, замашками офицера.

Но не громоподобный свой марш, не утиную мамину перевалочку слышал Иван Приходько, стоя у окна поезда, мчавшегося на Оршу. Он слышал быстрые, звонкие удары Цилиного бега.

22 июня 1941 года, не дожидаясь формального объявления, Иван Петрович спешил в городской военкомат. Ноги его, прямые и длинные, как портновские ножницы, резали каменные плиты, отсекая без сожаления старую судьбу.

Многие люди, по разным причинам, торопили войну.

Евзель Гдальевич Б – любимый ученик Эйзенштейна – мечтал о войне, чтобы конкурентов-режиссеров забрали в армию. И тогда он, хромой человек, поставит свой единственный неповторимый фильм.

Война пришла и дала режиссерам «бронь» – освобождение от фронта. И старый больной Б сидит сейчас в Р, на хронике, вздыхая о пенсии. И помню о нем только я.

Ивану Приходьке нужна война, чтобы вернуться в армию. Война опрокинет огромную цистерну, где собраны все чернила, производимые в стране, и они зальют анкету. Никто больше не сможет ее читать...

Забыв о жене и детях, он бежал в военкомат, как убегают от смерти. И не Циле было его догнать.

Босая, в раздуваемом ветром домашнем халатике, взлетала она с холодных бетонных плит и кричала о чем-то. Приходько не слышал. Не видел маленьких розовых ног, голых коленок, выскальзывающих из-под рубашки, и ласковых карих глаз, которые закосились от страха.

В громе и тишине слышал полковник Приходько, как бежит Циля. Но чудилось: не она его, а он ее не может догнать. Ясно различались спина, развевающийся халатик, ночная рубашка в цветочках, и капли капали с розовых, детской нежности пяток.

– Циля! – кричал Приходько. – Циля!

...И вдруг вагон пошатнулся, заскакал по рельсам, выгнув горбом длинную спину. Посыпались чемоданы. Заплакала женщина. Кто-то куда-то метнулся. Гул самолета притиснул поезд к земле, а близкие разрывы поднимали на воздух. И сообразив первый, что происходит, Иван Петрович ринулся к тамбуру. Вышиб наружную дверь, выпустил поручни и полетел вниз.

***

Он не погиб и не искалечился. Даже не выпрыгнул из вагона.

Поезд проследовал Оршу по расписанию, потому что Владимир Владимирович Корш-Саблин снимал сцену налета на следующий день.

Приходько забрал детей и привез в Москву. Один поступил во Внешторг (был такой институт), другой – в Военно-медицинскую академию (в Питере). Сам Иван Петрович преподавал тактику. А может быть, и стратегию...

Зимой, в январе неважно какого года, он говорил моей матери, полагая, что я еще маленький:

– Раньше этого не было. Конечно, отдельные проявления, отдельные личности... от них не убережешься... Но направляемая сверху государственная кампания, такие широкие правительственные мероприятия...

Той зимой некто Нун (переведу вам с иврита – Н), стихотворец Нун, справил свой день рождения (юбилейный полтинник) в Лефортовской тюрьме. Следователь вручил ему обвинительное заключение и терпеливо ждал в тени лампы.

– Меня будут бить? – спросил новорожденный, как герой известного романа.

Следователь не читал романа, но засмеялся.

– Не понял вас, – сказал следователь.

– Зачем вы лжете? – крикнул Нун. – Заводите по ночам ужасную грохоталку... Думаете, не слышно?.. А я слышу... все слышу!

– Не волнуйтесь, Семен Яковлевич! – сказал следователь. – Вы же знаете, тут по соседству ЦАГИ... Ставят различные опыты... испытывают моторы...

– Все это ложь, – сказал юбиляр-стихотворец, сдвигая обвинительное заключение. – Но если меня будут бить... я подпишу... Заранее...

– Расписывайтесь, – устало сказал следователь.

И Нун расписался.

А Иван Петрович Приходько уехал в С командовать военным училищем. Мог выйти на пенсию, но чего-то ему не хватало – полного стажа, наверное. И вот отбыл в С, хотя и не надеялся стать генералом.

Жены у него не было. А была домработница – вроде бы, Дуся. Вот с ней и отправился. Побольше хотел заработать, а то, в случае чего, пенсия Дусе не полагается...

И увез Дусю в С. И завел сберегательную книжку на ее имя. И она получила все деньги сполна, когда Иван Петрович, возвращаясь с каких-то учений, споткнулся и упал. И свалился в канаву.

И умер мгновенно.

Но долго лежал в грязи и глине, обмываемый дождевой водой и озаряемый светом грозы. И целую ночь, до самого утра, росли и росли проценты на сберегательной книжке.

Дусе достались деньги и мебель. Библиотека – детям.

И маленькая бумажка – подписная квитанция на собрание сочинений Тургенева – пришла по нашему адресу. Иван Петрович Приходько завещал ее лично мне – двенадцать зеленых томиков... И моя мама обижалась, что не о ней – обо мне вспомнили.

Так умер Приходько.

Я же заполнял анкету, розданную нам в школе. И в графе фамилия написал внезапно Приходько, а в графе отчество – Иванович. И путано объяснял в той бумажке, почему – так. И кто я на самом деле.

И классная руководительница вызывала потом мою маму. И мама забрала эту анкету и разорвала на мелкие клочочки по дороге домой, чтобы она как-нибудь не попалась отцу на глаза.

Я не знаю, что подумал бы мой отец...

А было мне тогда не девять лет, не десять. И даже не одиннадцать.

Мне было уже тринадцать.

БЫЛИ Б КРЫЛЬЯ У МЕНЯ...

Эпштейн рассказывал – не мне, и оттого передаю не

собственной прямой речью, – что взяли его утром.

Эпштейн рассказывал – не мне, и оттого передаю не

собственной прямой речью, – что взяли его утром.

Накануне вечером, после работы, беседовали во дворе. И что-то у кого-то выпало. Да вот хоть насчет их города. Почему до революции назывался Владикавказ, перед войною – Орджоникидзе, а то и вовсе – Дзауджикау?.. Чем Орджоникидзе не угодил?

Да он застрелился. Ну да? Вот тебе и да ну!

– Открытый был человек, – сказал дядя Вася. – На шахту к нам приезжал. Как раз продовольственные нелады шли...

– Тридцать второй год, что ли? – лениво обронил С (сосед? Стукачев? Стукачьян? Стукачер?).

– Ага. Вот приходим к нему в вагон, а там стол накрыт...

– А я в тридцать втором в Свердловске был (в Сибири, Саратове, Сызрани...) Там прямо на улице дохляки валялись.

– Вот я и говорю, – дядя Вася рассказывает, – как же, блин, так? Нам жевать нечего, у тебя, товарищ нарком...

– А нам в Свердловске (в Сибири, Саратове, Сызрани...) кашу давали – ячневую. Две ложки съешь, остальное – в бумажку, и домой. Санька (Сендер, Сурен...) только родился, а ни ему, ни Стешке (Соньке, Сусаник...)...

– А товарищ Орджоникидзе нам отвечает: «Неужели, товарищи, вы думаете, что Россия – такая бедная страна, что не в силах прокормить одного наркома?»

И утром, утром уже, в шесть часов с минутами, за Эпштейном пришли. А он не ждал. Спал Эпштейн, разметавшись по-молодому. В белье выскочил дверь отпирать, глаза протирая.

И увели. А он все глаза протереть не может.

Город Орджоникидзе маленький. Не больше Владикавказа. Но и не меньше Дзауджикау. И с вечера, стало быть, побежал С дежурному докладать. Тот в книжечку записал...

Нет, в две книжечки. В первую – кто, в параллельную – что.

И обе пошли они для отчета. Одна – в финансовое управление, на платежку. Другая – в управление внутренней службы. Как, блин, внутренняя служба идет. Нет ли волокиты-бюрократизма. И с какой скоростью, блин, продвигаются дела...

Один отставной рассказывал. Мы, говорит, обязательства брали. Социалистические. Я, значит, в наступающем году шесть врагов разоблачу... А ты?

Ну и разоблачали.

А месяц-то был октябрь. Тепло. Солнышко светит. Еще листья не облетели. В одном пиджачке и брючках идет Эпштейн в книжечках отмечаться.

В камеру запихнули. Прямо как негры в Америке в «часы пик» орудуют.

Там на перроне в метро (не проверено) негры стоят трехметровые, будто колонны эбенового дерева. И как поезд подъехал, двери раззявились, негры в огромных перчатках, этакие мотоциклетные кожаные раструбы размером с наши охотничьи сапоги, – негры, говорю, в спину вам упираются, вагон вами же набивая.

И пошел поезд, поплыла бочечка... А уж с селедкой мы американцев сравним. Дело ведь в Нью-Йорке происходит. У них там в метро. За океаном. Сельдь, получается, атлантическая.

Семьдесят человек было в той камере.

Эпштейн помнит военного с четырьмя шпалами (переведу вам – полковника), которого вызвали на допрос. Его вызвали на допрос, а он одеться не в силах. В рукава не может попасть. Шинель на нем длинная, в талию. Кружится. Полами-крыльями бьет. А ноги топчутся, приплясывают... Никогда, говорит Эпштейн, не забуду, как он за шинелью гонялся.

Там были дети. Много. Взятые неизвестно за что. Но не покинутые своим учителем – немцем по национальности. И одноногим. Немец сидел на столе, поджавши под себя ногу. А дети – кругом. Как в гнездышке. Целым классом... Их ликвидировали как класс.

Эпштейн пробыл в камере день. Точнее – полдня. Засветло погрузили их в эшелон.

Не в арестантский вагон, что прицепляется к пассажирскому поезду и наполняется в пути следования. И стоит где-нибудь в Александрове, приткнувшись к локомотиву... И пока машинист с помощником желтят снег, ведут нас (их, их ведут!), бритоголовых и в ватниках. И охрана такая ж бритоголовая. Только собаки обросли шерстью.

И пошел поезд – тяжеловесный, формируясь-расформировываясь... За Воркутой уже по однопутке-узкоколейке скачет. Дернулся и затих, кончилась линия.

Пры-гай!

Снегу по пояс. А по нашему росту – под горлышко. Неграм бы тем из метро здесь бы дорожку топтать! А еще лучше – зимостойких слонов вывести. Чтоб ногами-трамбовками снег уминали... Или танки пустить на железном ходу.

Перед Большою войной, когда с англичанами да французами против немцев сговаривались, напрямую выкладывали: десять тысяч танков в запасе... Ну и дали б сюда хоть один!

В пиджачке и рубашечке сигает Эпштейн с высокой платформы. А кругом собаки лают. Охрана наизготовку... Если бы он парашютным спортом увлекался. Или в городе Орджоникидзе, вместо чего другого, река Волга бы протекала и с вышки ныряли бы... Сложил руки лодочкой, ласточкой выгнулся и – бух-бултых – север осваивать!

Их привели в лес. Велели яму копать.

Здоровую вырыли. Прямо котлован под фундамент. И лапнику набросали. Самое первое дело было, с того и начали – дырку в земле пробуравили. И на другой день там уже четверо сидело...

Вот и просыпается Эпштейн раненько утром. А елки кругом, как в Новый год, наряженые. На всех как подарки висят. Качаются. Под прожекторным лучом переливаются. Кто – на ремешке. Кто – на веревочке. Кто – на штанине. Кто – рубашку надвое порвал, жгутом скрученную... Да я вам скажу: на шнурках удавиться можно.

Глянул Эпштейн да и запел на родимом наречии, как мама, бедная, напевала:

Были б крылья у меня –

В небеса б поднялся.

Были б цепи у меня –

К тучке б приковался.

Полетел бы над землей

По родному краю.

Не вернуться мне домой

Никогда. Я знаю.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru