[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2004 ТЕВЕС 5764 – 1 (141)

УШЛИ, НО ОСТАЛИСЬ

Наказание без преступления

В. Кардин

Первое знакомство

В послеоктябрьские годы сонмы провинциалов хлынули в Москву. Те, что чувствовали себя победителями в гражданской войне, теперь намеревались окончательно покорить новую столицу. Побежденные предпочитали «затеряться в толпе». Хватало и просто поддавшихся «охоте к перемене мест». Намеревавшихся обновить свое бытие. Дать детям хорошее образование.

Попав в Москву, юный уроженец украинского городка Сновска настолько освоился, что еще школьником стал знаменитым комсомольским активистом, а потом – арестантом.

В школе вместе с ним учились дети, выражаясь тогдашним

сленгом, «ответработников». Папаши похлопотали, где надо, и авторитетного среди

сверстников комсомольского вожака выпустили на волю. Однако полученный неведомо

за что урок Анатолий Рыбаков не забывал до конца дней.

В школе вместе с ним учились дети, выражаясь тогдашним

сленгом, «ответработников». Папаши похлопотали, где надо, и авторитетного среди

сверстников комсомольского вожака выпустили на волю. Однако полученный неведомо

за что урок Анатолий Рыбаков не забывал до конца дней.

Он вообще оказался не из забывчивых. Память нередко подсказывала ему кардинальные решения и диктовала повседневное поведение. Помогала понять наступивший день и угадать завтрашний.

Популярный московский институт инженеров транспорта он завершил в 1934 году, а вот относительно того, что «долго работал по специальности» («Краткая литературная энциклопедия»), придется кое-что уточнить. До войны оставалось семь лет, до тридцать седьмого – рукой подать. Рыбаков, уже знавший цену громких слов и вкус тюремной пайки, решал, где и сколько ему работать, периодически меняя места жительства. Благо овладел не только инженерно-транспортной профессией, но и высоким мастерством обучения входившим в моду западным танцам. Именно эта вторая специальность выручала его в странствиях. Умело подобранные ученицы – секретарши из различных инстанций, причастных к карательным органам, – давали знать, когда в городе начнется очередной отстрел «врагов народа». И учитель, прервав фокстротное па, исчезал без следа. С началом войны – на фронт. В огонь не лез, но и не отсиживался в укромном местечке. Инженер-транспортник, он ведал службой ГСМ (горюче-смазочных материалов) в одной из полевых армий. Служил на совесть. Это позволило, словно бы невзначай, решить одну из немаловажных задач – снять судимость, висевшую на инженере еще со школьных лет.

Но от всех фронтовых передряг не убережешься. Искупался в ледяной воде – нажил неизлечимый полиартрит...

Научившись трезво оценивать обстановку, Рыбаков не сомневался в послевоенном «закруте» и менее всего мечтал о заполнении «личного листка по учету кадров». (Существовало несколько разновидностей этого документа. Имелся и особый – с деликатными вопросами насчет места захоронения родителей.)

Демобилизовавшись, Анатолий Наумович по возможности подыскивал труд, не сопряженный с заполнением «листка». И нашел. Начав «Кортиком», написал еще несколько популярных детских книг. А спустя десять лет после войны завершил близкий ему по материалу, по ситуациям роман «Водители». За него удостоился Сталинской премии. Человек, чье имя носила эта премия, при обсуждении кандидатур поинтересовался – так, на всякий случай, – не состоял ли автор романа в троцкистской оппозиции. Ко всему готовый А. Фадеев заверил: не только в оппозиции, он и в партии никогда не состоял. Вождь удовлетворенно кивнул и затянулся трубкой.

Должен признаться: в те годы, еще служа в армии, я и в глаза не видал детских книжек Рыбакова. Не брал их в руки и позже, когда он, по праву дружбы, требовал прочтения.

«Водителей» же, едва они появились, осилил без труда. Роман был не хуже, а, быть может, лучше других, отмеченных высокой премией, означавшей, что автор не просто принадлежит к писательскому сообществу, но составляет ту его ценную часть, которая пользуется особым доверием и высоким покровительством. Это выражалось вполне материально: гонорары, жилье в Москве, дача в Переделкине.

Рыбаков ничем не пренебрегал. Но не чувствовал себя купленным или обязанным в знак благодарности каждой книжкой подтверждать свое верноподданничество и лауреатский статус.

Читая «Водителей», я в то время не предполагал, что судьба сведет меня с их автором, что нас свяжет многолетняя дружба.

***

В дверь резко постучали. Так не заведено было в переделкинском доме творчества, где по коридорам ходили чуть не на цыпочках. Однако на пороге уже стоял невысокий кряжистый человек в летней рубашке с распахнутым воротом. Абсолютно незнакомый.

– Рыбаков Анатолий Наумович.

– Очень приятно, – поддержал я светское знакомство. – Видно, вы ошиблись дверью. Но ничего…

– Я не ошибаюсь. Считаю своим долгом выразить вам благодарность.

– Перед строем или лично?

Но Рыбаков шутливого тона не принял. Я же не мог понять, в чем дело. Его творения меня не шибко занимали. Пускай считает, что отблагодарил, и отправляется на все четыре стороны.

Пришелец, тем не менее, и в гостях чувствовал себя хозяином. Не дожидаясь приглашения, уселся в кресло, стоявшее в углу, закинул ногу на ногу и предложил собираться. Он-де докажет мне свою правоту.

Не обладая золотым характером, я охотно послал бы его подальше. Но удерживал возрастной ценз. И, как-никак, положение хозяина. Да и держался гость хоть и весьма свободно, однако не по-лауреатски.

Мы шли сперва улицей Серафимовича, потом по Довженко. Это был уже Мичуринец – поселок, примыкавший к Переделкину. В конце его тянулась одноэтажная дача, напоминавшая трамвай. Одна ее половина принадлежала Анатолию Рыбакову, другая – Маргарите Алигер.

Обстановка у Рыбакова оказалась довольно аскетичная. Книг сравнительно немного. На стене портреты: видимо, родительские. От руки выполнен девиз, явно обращенный хозяином к самому себе: «Чтобы написать, надо писать».

Следов женщины незаметно. Но и холостяцкая запущенность не дает себя знать. Несмотря на их затяжной развод, в будущем мне предстояло познакомиться с женой, с Натальей Давыдовой. Она и поныне звонит нам. Теперь уже из Германии, поскольку в определенный момент вспомнила о своих немецких корнях.

Непредвиденный визит на окраину Мичуринца имел для меня куда более серьезные последствия, нежели можно было предположить в день первой встречи.

Хозяин упорно шуровал в ящике письменного стола, где мне на зависть царил порядок, рылся в папке. Удовлетворенно извлек вырезку – мою недавнюю статью из «Литературной газеты». Красным карандашом подчеркнута фраза. Ее нехитрый смысл: зря критики обрушились на роман «Лето в Сосняках» – лучшее из написанного А. Рыбаковым. Только-то.

– И это все? – искренне удивился я.

– Доброе слово и кошке приятно. Вы-то должны понимать.

– Лично я добрыми словами не избалован.

– Потому и захотелось мне свести с вами знакомство.

Меня несколько настораживал такой рационализм. Но привлекала откровенность.

Относительно этих двух свойств я не ошибся. Но и они были не совсем заурядны. А кроме того, дополнялись многими другими и подчас давали себя знать достаточно неожиданно. Иные поступки Рыбакова удавалось предугадать, иные решения – ни за что.

После чаепития Рыбаков проводил меня к Дому творчества. Из беседы я вынес убеждение, что свои романы он сочиняет отнюдь не по «велению души». Что ж, не такой уж оригинал в советской литературе.

Но при этом хозяин дачи дал понять, что копит силы, не спеша, впрочем, раскрыть, чего ради. В этом было что-то от военной тактики. Я же был научен ее уважать.

Вскоре мы без всякого брудершафта перешли на «ты» и встречались уже постоянно. Наступили времена – ежедневно. Тем более, что Рыбаков чрезвычайно расположился к моей жене и чутко прислушивался к ее замечаниям литературного свойства. Мелочным самолюбием не страдал. Более крупные обиды запивал коньяком. Огрызался: «Ну что привязалась? Ну не перевел я эту повесть на язык художественной прозы. Бывает…»

Проблема очередности

Эта проблема нередко возникает перед писателем, когда он в зените творческих сил. Закономерно возникла она и перед Анатолием Рыбаковым. Но делиться своими планами он не торопился. Он вообще не принадлежал к тем, кто спешит откровенничать, когда дело касается того, что вышло из-под его пера.

Мы с женой были среди первых слушателей двух главных его романов, принесших ему известность в стране и за ее пределами. Создавались они на наших глазах, читались по частям. Мнение о них складывалось годами. В том числе и тогда, когда Рыбакова не стало...

Я стараюсь не преувеличивать значение нашей дружбы, помня, помимо прочего, что она знала разные стадии. Но если далеко не всегда воцарялось единомыслие, то чувство солидарности, искренняя товарищеская поддержка романиста, одним из первых рвавшего путы соцреализма, была величиной постоянной. Моя близость к «Новому миру», возглавлявшемуся А.Т. Твардовским, вполне закономерно и логично определяла и мое отношение к А.Н. Рыбакову, явно вступившему в новую стадию работы, то и дело прерываемой поездками, встречами, – как правило, небезотносительными к новой рукописи.

Замысел «Детей Арбата» меня радостно поразил. При всей своей дерзости замысел этот – истинно рыбаковский. Даже если сюжет и отличен от тех, что остались у Рыбакова позади. Отличный рассказчик, А.Н. умел, беседуя, передать главное, постоянно следя за твоей реакцией, иногда нарочно мог спровоцировать спор, дабы выйти победителем.

Но победит ли он в неравном единоборстве с редакторами, цензорами?

Этой стороны, однако, мы до поры, до времени не касались, по возможности старались избегать. «Чтобы написать, надо писать».

А вот «Тяжелый песок», винюсь, оценил отнюдь не сразу. К тому же работа над ним означала, что «Дети Арбата», на моих глазах ставшие частью Толиной жизни, откладывались на неопределенный срок.

Признаться, мне это казалось странным, я чего-то не улавливал, преувеличивая, видимо, рыбаковскую рациональность и не замечая внутренних борений.

Знал о его давнем романе с Таней В. Но не представлял себе меры серьезности. А в планы будущей жизни он тоже не торопился меня посвящать. Неожиданно попросил как-то отвезти их обоих на Внуковский аэродром. Лишь тогда до меня что-то дошло. Согласившись доставить пассажиров по указанному адресу, я тут же смотался в Москву и накупил цветных шариков, какими украшали машины, едущие в ЗАГС.

Назавтра в урочный час «жигуленок» с разноцветными шариками затормозил у рыбаковской дачи. Вызвав у Толи ярость. Лишь Танино присутствие удерживало его от мата. Она же хохотала, как безумная.

Так в машине с шариками я и доставил их во Внуково. Отсюда начинался новый этап рыбаковской жизни и работы.

Я не сразу сообразил, что чувство к Тане побудило Рыбакова безотлагательно приняться за «Тяжелый песок». Хотя Танин отец сгинул не в гетто, а в Гулаге.

Уже после возвращения с юга Толя ездил куда-то, кажется, на Черниговщину, и, вернувшись, позвал к себе. Пустил магнитофонную пленку. То был рассказ его тетки. Мы слушали, словно зачарованные.

Только теперь начинал я понимать подспудную историю «Тяжелого песка». Только теперь начало проступать и особое авторское отношение к новому роману. Он не «собирал» для него материал. Он погружался в эпоху, в человеческие судьбы, и теткино повествование, сюжетно не совпадающее с романом, было необходимо для него. Сама повествовательная интонация играла роль колоссальную.

Да, завоевание белокаменной, столичные вузы и столичные романы, война и послевоенные времена, горестно не совпавшие с теми, о каких мечтали в окопах. Но сверх того в чьи-то сердца стучал пепел гетто...

Прослужив большую часть войны в стрелковой дивизии (до дивизии – Особая бригада Судоплатова, окутанная строгими тайнами), я ни разу не видел гетто, не слышал о нем. И не потому лишь, что гетто ни разу не попадалось нам на боевом пути. Сама тема эта отсутствовала в информации, в пропаганде. Годами из памяти методично вытравливали Бабий Яр. А когда Виктор Некрасов напомнил о нем, на писателя обрушились с небывалой яростью. Словно он разгласил государственную тайну. Вызвали в киевский ЦК, и высокий чин, прежде чем начать официально драконить самоуправца, доверительно склонился у него над плечом: «Что, Виктор Платонович, трудно быть порядочным человеком?» (Воспроизвожу эту трогательную сцену со слов В. Некрасова.)

Наверху сознавали всю подлость замалчивания и – замалчивали. Особенно еврейское сопротивление, восстания в гетто.

Государственный антисемитизм не ограничивался кампанией космополитизма, «делом врачей», шутовством антисионистского комитета. Выдающийся летчик-испытатель, участник поединков с гитлеровскими ассами, наставник первых советских космонавтов Марк Галлай рассказывал мне, как, спасаясь от участия в пресловутом антисионистском комитете, скрывался в полку известной летчицы B.C. Гризодубовой, прекрасно понимавшей его положение. Мне это было особенно приятно: в войну довелось прыгать с ее самолета, а когда спустя много лет на каком-то сабантуе я робко ей об этом напомнил, она обняла меня: «Спасибо, что живой...»

Потокам государственной лжи, дружно распространявшейся всеми средствами информации (замалчивание – разновидность лжи), Анатолий Рыбаков противопоставил полновесное художественное слово, выстраданную боль. Беспримесную правду бытия. Он создавал роман о великой любви и великой отваге. Во главе готового к битве гетто встанет женщина, красавица, способная на высокую страсть и на испепеляющую ненависть.

Сюжет захватывал читателя безотносительно к его национальности. Самое невероятное в книге совершалось так, будто было предначертано заранее.

Такое по плечу автору, способному постичь суть высокой трагедии, даже не имея доступа к каким-либо документам. Личным или государственным. Не берусь настаивать, но предполагаю: «Тяжелый песок» исподволь вызревал в Рыбакове годами, начиная, возможно, еще с фронта. Когда советская пресса лукаво избегала не только слова «Холокост», но и упоминаний о фашистских зверствах по отношению к евреям.

Не говорю уже о замалчивании еврейского сопротивления, о котором теперь столько известно.

Рахили Рахленко суждено было стать женой Якова Ивановского, полуеврея-полунемца, родившегося в Базеле, в благополучной профессорской семье. Профессорский сын покинул мирную счастливую Швейцарию и предпочел сапожничать на Украине, выращивая многочисленное их с Рахилью потомство.

Вот что такое любовь...

Одна из писательских особенностей Рыбакова – доскональная разработка каждой сюжетной линии. Ему постоянно необходимы достоверные подробности. Житейские, психологические, трудовые. Необходим фон. А он постоянно меняется на протяжении более чем тридцати лет, – начиная с судьбоносной встречи Рахили и Якова и кончая гибелью обитателей гетто, поднявших восстание…

Рыбаков принял на свои плечи великий груз бесчестно утаиваемых его страной трагедий, но не смел игнорировать стоявшие на пути препоны – редактуру, цензуру. Не смел отказываться от тактики.

Роль повествователя он доверил сыну Рахили Борису, поделившись с ним отдельными эпизодами собственной биографии (московский вуз, Отечественная война, русская жена).

Иные шероховатости в речи Бориса, иные упрощения подлежали амнистии.

Хождение по мукам

Куда лучше многих улавливая ситуацию, ее повороты, вероятные последствия, Анатолий Рыбаков предпочитал семь раз отмерить, а резать потом. Чувствуя «перепады» конъюнктуры, он не спешил с завершением «Детей Арбата», а вот с «Тяжелым песком» торопился, не разрешая себе малейшей передышки. Возможно, это было отчасти бессознательно. Но он ни на день не оставлял «Тяжелый песок». Когда мы отправились в Ялту, он едва не каждый вечер читал мне новые либо заново переписанные страницы.

Лишь сочтя роман во всех отношениях готовым к печати, Рыбаков, не исключая, естественно, всевозможные сюрпризы, понес его по редакциям. Начал, понятное дело, с «Дружбы народов». Получив отказ, продолжил тягостные странствия. И не прекращал их, покуда Анатолий Ананьев, возглавлявший в ту пору «Октябрь», не дал принципиального согласия. Но, зная службу, отнес рукопись в ЦК, где она вызвала легкую оторопь.

Однако «завернуть» ее не отважились: что-то уже менялось в воздухе.

Старая площадь, избрав иезуитскую тактику, передавала

свои замечания отдельными порциями. Подобно лекарственным вливаниям.

Старая площадь, избрав иезуитскую тактику, передавала

свои замечания отдельными порциями. Подобно лекарственным вливаниям.

Тактика эта не лишена коварства: всякий раз автор уповает – вот и последняя «инъекция». Ан нет, не последняя. А психика-то у человека не железная…

В кабинетах на Старой площади сидели не дармоеды, сидели читатели особого ранга, высокой квалификации, доподлинно ведавшие: что сегодня «проходимо», а что – извините. Впрочем, до извинений не опускались.

Высокое внимание привлек, например, Лева, один из членов семьи Рахленко. После успешной комсомольской карьеры Лева продолжал было беспрепятственно продвигаться вверх. Пока по пути его не подхватил «черный ворон» – распространенный вид транспорта в тридцать седьмом году.

В ЦК простодушно улыбнулись. Никакого тридцать седьмого года отродясь и не было. Да и о репрессиях никто из служивших на Старой площади не слыхал. Откуда у Рыбакова такой вздор? Такие наветы?

Совершенно подавленный Анатолий вернулся из очередной поездки в столицу. Даже в его идеально продуманные расчеты такой «хук справа» не входил..

Мрачнее тучи уселся под плакатик «Чтобы написать, надо писать».

Оставалось только заменить Леве биографию и, соответственно, характер. Убрать «черный ворон», тюремную камеру. Иными словами, заменить «клевету» «правдой-маткой».

Заново рожденный Лева Рахленко вместе с женой нечаянно гибнет под колесами поезда, который, видимо, ожидал их на запасном пути.

Попутно выясняется, что по служебной лестнице он вообще-то продвигался не слишком легко. Не всегда отвечал «высоким требованиям». Его даже с понижением перевели в другой город. А тут, откуда ни возьмись, поезд на всех парах... He больно, конечно, оригинально, однако вполне правдоподобно. У автора тоже когда-то не задалась комсомольская карьера…

Ну что? Уже все? Почти все. Только еще кое-что.

Празднества в городке по случаю приезда в гости Левиного брата, боевого летчика Генриха, в принципе вполне оправданны. Когда жизнь все лучше и веселее, радостному застолью непременно найдется место. Но вообще-то праздник – мероприятие политическое, и живописать его надлежит с учетом политических факторов.

О «политических факторах» Рыбаков и сам не забывал, поручая повествование Борису, пламенно вещавшему про интернационализм, «Интернационал», про нерушимую дружбу народов Советского Союза.

Между тем, «Интернационал» уже дышал на ладан. 1 января 1944 года его сменил изготовленный С. Михалковым гимн во славу «Великой Руси». Предвидя это, писатель должен был прежде всего увеличить на празднике численность русских, украинцев и белорусов. В разноплеменной массе, разумеется, могли оказаться и евреи. В разумных, конечно, пределах. Дружбу народов никто не отменял и не отменит...

Едва удерживаясь от солдатской брани, Рыбаков заново пишет приезд Генриха в родной городок. Теперь славный гость, дай ему Б-г здоровья, окружен «детьми разных народов».

Когда Толя прочитал новые страницы, я, не выдержав, посоветовал добавить в теплую компанию эфиопа или китайца. Какое еврейское местечко без ихнего брата?

В подобных случаях Рыбаков обычно за словом в карман не лез. Но теперь, почесывая затылок и смущенно глядя на меня, пробормотал что-то вроде: «Переборщил?..»

Четко определив границы компромисса, он заново написал праздничную гулянку. Эдакий пир накануне чумы.

Вот-вот разразится война, не предусмотренная дальновидными мудрецами в Кремле, вот-вот городок, дружно ликовавший по случаю приезда Генриха, захватят нацисты. Обладателей нашивок с шестиугольной звездой ждут кошмары гетто. Восставших жителей гетто поведет Рахиль Рахленко. На бой против гитлеровской солдатни и украинских полицаев...

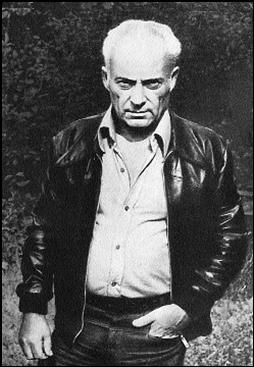

Анатолий Рыбаков с женой Татьяной

Тела Рахили и Якова не удастся обнаружить. Могильная плита лишний раз подтвердит великую библейскую мудрость: «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда». Эти вещие слова я услышал от Рыбакова, когда тот еще только принимался за свою книгу в надежде донести до современников глубинный смысл слов, небезотносительных ко всей истории человечества.

Само время выявило истинный уровень романа, устранив все начальственные «поправки» и наслоения, явившиеся на его страницах по воле некогда высшей партийно-государственной инстанции, одинаково уверенно разбиравшейся в литературе, генетике и законах природы. Инстанции, ничего, кроме лжи, абсурда и зла, не оставившей по себе. Замечания, покорно передаваемые автору редактором «Октября», словно канули в бездну. Так нередко случается и с дурацкими, и с подлыми советами и рекомендациями.

«Тяжелый песок» возвращен к окончательной авторской редакции и существует в своем исконном виде. Роман о величайшей трагедии времени, сказавший о ней только правду, всю правду, ничего кроме правды. Сказавший так, как должно говорить о подобных событиях, – словно впечатывая в человеческую память каждое слово.

Отступление

Замалчивание Холокоста и героического еврейского сопротивления на советской земле относилось к решениям принципиальным, программным. Лишь сейчас мы узнаем о подлинных масштабах трагедии и об отваге обреченных. Узнаем, в частности, из превосходной документальной книги И.А. Альтмана «Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР». Эта книга на свой лад перекликается с романом А. Рыбакова. Но, завершая разговор о романе, позволю себе обратить внимание на еще одну сторону дела. О ней негоже забывать всякому, кто пытается прикоснуться к еврейским судьбам давнего и недавнего прошлого.

Бессмысленно и нелепо требовать от любого пишущего незаурядного художественного дара, высокого литературного мастерства. И все же хочется, чтобы каждый, оглядываясь на «Тяжелый песок», сознавал меру собственной ответственности и старался не опускаться ниже предельных отметок.

Не так уж редки в наши дни и публицисты, и прозаики, и поэты, не умеющие, а то и не желающие понять, что их профессиональная беспомощность, их небогатый интеллект невольно дискредитируют и тему, и героев. Зато радуют антисемитов, коих на Руси хватает и поныне.

Многолетняя дискриминация по «пятому пункту» не могла, разумеется, не повлиять на сознание многих пишущих, на их самооценку. Но эта причина бессильна оправдать тщеславный напор, с каким иные люди, и в малой мере не обладая писательскими данными, рвутся в печать, делая ставку на свои «пробивные» возможности.

Журнальные заметки – не место для подобных увещеваний. Просто хочется, чтобы помнили не только сюжет «Тяжелого песка», но и подвижнический труд прозаика, смело пошедшего против течения. На такое решаются единицы, движимые отнюдь не жаждой успеха, но побуждениями куда более высокими и благородными. Естественно, сопряженными с риском. Анатолий Рыбаков отлично сознавал риск задуманного, но спрашивал с себя без малейших скидок, как и требуют того традиции отечественной литературы.

Когда эстетическими требованиями пренебрегают, наносится досадный урон той части литературы, что тяготеет к теме еврейства.

Всякий пишущий на эту тему – в России ли, в Израиле, в США, где угодно еще – не должен забывать, каков уровень письма Анатолия Рыбакова или, к примеру, выдающегося современного прозаика Григория Кановича, ныне жителя Израиля.

Любые послабления автору по национальному признаку или «за проблему», на мой взгляд, просто опасны. Они чреваты гибелью литературы. Многие книги минувшей эпохи в том убеждают без большого труда. К сожалению, сочинения такого уровня проникают и на страницы «Лехаима».

Избавь Б-г от непонимания этого нынешних редакторов и издателей, чья деятельность сопряжена с выпуском художественных и публицистических произведений авторов-евреев. Среди последних неизбежны и те, кто обделен дарованием, элементарной профессиональностью, культурой. Кто попросту не владеет русской литературной речью.

Русскоязычные издания, так или иначе связанные с еврейскими проблемами, не должны, по-моему, уступать по уровню изданиям, для широкого читателя, независимо от его национальности. Им надлежит занимать достойное место в общероссийской жизни, иметь свое мнение и касательно коренных проблем нынешней России.

Наконец, еще одно. Вряд ли возможно забыть, что неотъемлемая часть великой русской литературы, созданная писателями-евреями, была не ниже ее всемирно известного уровня. Назову в этой связи хотя бы имена Б. Пастернака, И. Бабеля, И. Эренбурга, О. Мандельштама, В. Гроссмана, И. Ильфа, Э. Багрицкого, Б. Слуцкого, В. Ходасевича, Э. Казакевича, М. Кольцова, Б. Ямпольского, Л. Лиходеева…

Когда же память отказывает, не хватает взыскательности, лучше, сделав над собой усилие, промолчать, не полагаясь на собственное нелегкое прошлое, на спасительный монтаж из цитат, на мягкость или равнодушие редакторов или на собственные заслуги в областях, далеких от словесности.

Снятие гнусного запрета с «еврейской темы» вовсе не означает, что за нее может браться любой тщеславный дилетант, не владеющий пером.

Таковы, между прочим, некоторые уроки «Тяжелого песка».

Что такое благородство

Не разрешая себе ни малейшей паузы, что называется, не переводя дыхания, Рыбаков вернулся к «Детям Арбата».

Коли «Тяжелый песок», помимо всего прочего, звучал приговором нацизму, то «Дети Арбата» обвиняли систему, тяготевшую к гитлеровским порядкам, дозревавшую до стадии, когда эти порядки войдут в повседневность.

Среди «детей Арбата» один, поставленный в центр повествования, несмотря на свою молодость безотчетно противостоит системе, которую сам считает если и не совершенной, то вполне правомерной. Более того, в принципе совпадающей с его представлениями о добре и зле.

Убежденный сторонник системы, он отличается от других ее

адептов личным благородством, упроченным наивной верой: система, мол, отвечает

коренным человеческим запросам.

Убежденный сторонник системы, он отличается от других ее

адептов личным благородством, упроченным наивной верой: система, мол, отвечает

коренным человеческим запросам.

Саша живет безотносительно к сиюминутным обстоятельствам или категориям вроде: «выгодно» – «не выгодно», «опасно» – «безопасно» и т.д. Принадлежа своему времени, он чем-то напоминает героев литературы предшествующего века. Но не чувствует связи с ними.

Идеальность Саши отлична от идеальности Рахили Рахленко. Рахиль идеальна в запредельных обстоятельствах. Она совершает нечто из ряда вон выходящее. Жребий ее исключителен.

Саша Панкратов не видит ничего невероятного в своей участи ссыльного. Действительность не исключала такой судьбы для человека, ни в чем не повинного. А в чем вина остальных ссыльнопоселенцев 30-х годов: меньшевиков, эсеров, анархистов, некогда бредивших справедливым мироустройством?

Разумеется, это уподобление хромает. Но все же. Разве обитатели гетто в чем-либо повинны?..

Между двумя главными романами А. Рыбакова ощутима едва уловимая связь. Она продиктована исходной преступностью двух систем.

Не заглядывая слишком далеко, Саша мог вообразить своих заступников в зэковских теплушках, в расстрельных подвалах. Но ему не достает понимания, чтобы ответить себе на вопрос: почему эта мразь, шовинист, изувер Юра Шарок держится хозяином жизни?

Разрыв между автором и героем нарастает. Саше не постичь многое из того, что происходит вокруг Арбата, в Москве, откуда он сослан поближе к Макару, пасущему телят. Его отвага, благородство в какие-то минуты помогают тем, кто стал ему близок. Но, увы, не только им. Неспособность постичь жизнь, кипевшую на Арбате, на Петровке, в Охотном ряду, словно бы отдаляет его от писателя, разгадавшего «загадки», сопряженные не столько с местом действия, сколько со временем. Роман охватывает ровно год – 1934-й. «Съезд победителей», предвещавший расправы с «победителями» и «побежденными». Приход к власти Гитлера, предвещавший войну и Холокост.

Благодаря Панкратову роман обретает глубину подлинной трагедии. Трагедия, помимо всего прочего, – в объективном противостоянии: Саша Панкратов – Иосиф Сталин, за спиной которого встает Гитлер.

С доскональностью, присущей «Детям Арбата», приоткрывается кухня, где повар готовит острые блюда, начиненные смертельным ядом. Локальный по первому впечатлению, роман внутренне раздвигается, являя читателю широкую картину мира, неотвратимо движущегося к войне.

Вместо заключения

Начатый еще в 1966 году роман «Дети Арбата» после перерыва, властно потребованного «Тяжелым песком», был завершен в 1983 году. Можно лишь вообразить, каких душевных затрат потребовали от Анатолия Рыбакова эти годы, месяцы, дни.

Читая папки с машинописными текстами, испытывая великую радость за Рыбакова, я не мог избавиться от тревоги за судьбу романа, отнявшего столько душевных сил, но вряд ли сулившего надежды на публикацию.

Для Рыбакова мое мнение не было открытием Америки. Ситуацию просчитывать он умел. Я полагал: надо набраться терпения. Он не желал ждать у моря погоды.

Хлопоты, однако, ничего не давали. Шлагбаум был опущен на всех

направлениях. Лишь спустя два года – вызов на Старую площадь, слабо  обнадеживающие

фразы.

обнадеживающие

фразы.

Но когда я сказал: «Водят за нос», – он рассердился. Как выяснится позже, правота была на его стороне. Пришел восемьдесят пятый год, и Рыбаков безошибочно почувствовал: ветер надувает его паруса.

Трудно вообразить себе роман, более отвечающий тенденциям и устремлениям горбачевской перестройки. Хотя, казалось бы, кому теперь нужен был «съезд победителей» и очередное разоблачение «культа»?

Многим, очень многим – истерзанным ложью, насилием, гибелью близких и друзей, отсутствием малейшего благородства. В герое «Детей Арбата» люди видели человека, органически противостоявшего системе. Пускай он, подобно многим, ничего этого не сознает. Пускай идея благородства, положенного в основу политики, отдает утопией.

Именно так воспринимался роман на первых порах , когда читатели засыпали автора письмами, а рабочие какого-то предприятия во Внуково установили охрану у его дачи в Мичуринце.

Конец перестройки предвещал закат «Детей Арбата».

Обладая многими достоинствами, перестройка не нуждалась в благородстве. Рыцари были не ко двору и в постсоветскую эпоху, когда не до конца продуманные реформы сбивали людей с панталыку.

Кипучая рыбаковская энергия искала выхода. Две новые книги прошли стороной.

Он организовал российский Пэн-центр. Занялся обменом квартиры. Словно искал себе дело, не думая о возрасте, о здоровье. Хотя терзал артрит. Да и с легкими были давние нелады.

Вместе с Таней отправился в Штаты, где врачи сумели оказать ему помощь. Но эликсир бессмертия не изобретен и в Америке.

Анатолий Наумович Рыбаков похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Это далеко, очень далеко от украинского городка, где погибли жители гетто.

Но до последней минуты сын Арбата помнил, откуда пришел. И что оставил на той земле, где делал первые шаги.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru