[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2004 СИВАН 5764 – 6 (146)

Пример Липи Липмана

Дэн Джейкобсон

В Линдхерсте, если кто-то из гоев с завистью говорил

еврею о том, до чего евреи Линдхерста богатые, до чего умные и в делах

преуспевают, ответ чаще всего был один: «Не про каждого еврея такое скажешь!

Возьмите хоть Липи Липмана!» Никто, даже самый ярый антисемит, не назвал бы

Липи Липмана богатым, умным или преуспевающим.

В Линдхерсте, если кто-то из гоев с завистью говорил

еврею о том, до чего евреи Линдхерста богатые, до чего умные и в делах

преуспевают, ответ чаще всего был один: «Не про каждого еврея такое скажешь!

Возьмите хоть Липи Липмана!» Никто, даже самый ярый антисемит, не назвал бы

Липи Липмана богатым, умным или преуспевающим.

Как-то раз Липи Липман сказал, что евреи Линдхерста должны ему приплачивать, чтобы он оставался бедным, потому что иначе им не одержать верх в споре – доводов не будет. Этой шутке никто не засмеялся: ее сочли неуместной. И хотя бедность Липи Липмана помогала евреям Линдхерста осадить завистливого гоя, но все же они стыдились его, стыдились старенького грузовика, на котором он развозил овощи, стыдились и того, что из белых Липи являлся на базар с первыми лучами солнца и перебранивался с лоточниками, чернокожими и индийцами. Каждый второй еврей в городе был оптовиком или хозяином гостиницы, зубным техником или врачом, но Липи Липман так и остался всего-навсего мелким торговцем. А его единственный сын Натан был всего-навсего радистом на южно-африканских авиалиниях, и его заработков не хватало на то, чтобы поддерживать стареющего отца. И вообще, эта работа была совершенно неподходящей для сына Липи Липмана!

– Как там авиатор? – покровительственно спрашивал кто-нибудь Липмана при встрече, а Липи задирал голову к небу, морщил лоб и говорил:

– В полном порядке, все еще летает.

На самом деле Натан давно уже служил на земле, но Липи этого не знал, поскольку они с Натаном редко переписывались. Сам Липман никогда не летал на самолете, да и радио никогда не слушал.

Липи был малорослый, но большеголовый, с резко очерченными выступающими скулами, крупным горбатым носом и широко расставленными глазами. Он был вдов и жил одиноко в крохотном доме в одном из старейших пригородов Линдхерста. Соседние домишки были такие же маленькие и ветхие, с такими же верандами по фасаду и так же крытые железом. На задворках ютились многочисленные слуги-африканцы, шумные, босоногие, в лохмотьях. Они отличались от опрятных, одетых в белое слуг из пригородов побогаче так же, как отличались их хозяева. Соседями Липи были африкандеры, железнодорожники и шахтеры; их детишки порой кричали ему вслед «Koelie-Jood[1]»: «Koelie» было оскорбительной кличкой индийцев, и так они выказывали презрение к Липи: нашел чем заниматься. Но матери этих детей под вечер поджидали возвращения Липи, чтобы купить у него за полцены подгнившую морковь и увядшую капусту, которые ему не удалось продать. К ним присоединялись и дети – они спрашивали у Липи, не найдется ли у него ertjies[2] для них. И частенько Липи доставал стручки гороха, уже не зеленые, а серые, желтые или белые и раздавал их галдящей ребятне. А когда все расходились, он аккуратно складывал пустые ящики в кузов, связывал их веревкой и шел к себе.

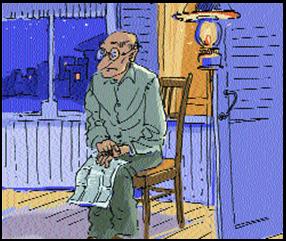

В дом к нему никто не заходил. Он снимал шляпу и воротничок с галстуком (всегда, даже в самую нестерпимую жару носил жесткие съемные воротнички) и мылся в тесной вонючей ванной. Его служанка – сморщенная старушка из племени басуто, чьи внуки играли на задворках, подавала ужин. Суп, мясо, овощи и компот следовали в неизменном порядке, а Липи за едой медленно читал газету от корки до корки. Поужинав, он усаживался на веранде под лампой и слушал уличные шумы и далекий грохот поездов. Допоздна он никогда не засиживался. По субботам торговля шла ходко, поэтому синагогу он посещал только по великим праздникам, зато на вечерних собраниях местного сионистского общества неизменно бывал. На собраниях он садился в первом ряду, внимательно слушал, кивая, словно на молитве, каждому слову.

Липи часто кивал, как будто готов был принять все и согласиться со всем, однако это не прерывало беседы, которую он, казалось, постоянно вел с самим собой. Он кивал на сионистских собраниях, кивал за рулем грузовика, кивал, когда торговался с хозяйками и когда сидел один на веранде. Так же он кивал в тот день, когда, вернувшись домой, обнаружил, что пока его не было, а служанка как всегда под вечер ушла к подруге, жившей на задворках соседнего дома, кто-то забрался к нему в дом и украл все, что можно было унести в чемодане. Пропала почти вся одежда, в том числе и костюм, в котором он ходил в шул[3], а также коробка с деньгами, куда он клал несколько фунтов – заработок за день, – чтобы было на что купить товар на следующий день. Вор или воры унесли и единственную бутылку виски – ее Липи прятал в гардеробе, купленные по случаю женитьбы старые карманные часы с цепочкой, которые он уже много лет не носил, два серебряных салфеточных кольца с выгравированными на них его и жены инициалами и пару скатертей. Ясное дело: вор не мог поверить, что Липи и в самом деле так беден. Он, должно быть, вообразил, что Липи – скряга и долгие годы копил деньги и ценности. Но кто бы ни был похититель – белый или чернокожий, он был обманут в своих ожиданиях и дал волю злобе: расколотые ящики буфета валялись на полу, кресло в гостиной и матрац в спальне были вспороты, даже раковина в ванной – неизвестно зачем – расколота.

Поскольку раковину разбили, Липи тщательно умылся в мойке на кухне и вышел уже без пиджака в гостиную. Весь день стояла духота, теперь же, когда солнце уходило за горизонт, жара ослабла – не слепила, как поутру, и не обжигала, как в полдень. Окна в комнате были распахнуты, и в комнате было так же тепло, как и на улице. Липи стоял посреди комнаты и глядел на разбросанные ящики, на сине-белую набивку, торчащую из раскуроченного кресла. Из его груди вырвался странный хриплый звук, затем последовал тяжкий вздох: в нем как будто что-то сломалось и никак не желало срастись. Он передернул плечами и подошел к окну. Тут плечи его затряслись, и он снова издал отрывистый стон, перешедший в легкий жалобный хрип.

Липи смеялся. Служанка, вернувшись, застала его у окна: он глядел поверх деревьев на улицу. Увидев, что в комнате разгром, а руки у Липи в крови, она подумала, что он подрался с грабителями, и Липи не мог ей объяснить, что он хохотал и кусал до крови костяшки пальцев, хохотал как безумец и кусал себя, повернувшись спиной к разоренной комнате.

Служанка побежала к соседям, а уж те позвонили в полицию. Полицейские пришли, Липи был в комнате один. Первый полицейский принялся искать отпечатки пальцев, а второй, встревоженный застывшим взглядом Липи и тем, как странно он дергает головой, попытался его усадить. Но Липи даже не пошевелился, он словно не мог понять, чего от него хотят. Однако когда полицейский попросил его дать показания, принялся перечислять все, что у него украли: выходной костюм и остальную одежду, золотые часы и бутылку виски, да еще коробку с деньгами.

– Коробку с деньгами? – прервал его полицейский. – Какую коробку? Сколько там было денег? Где вы ее держали?

– Сколько там было денег? – повторил Липи. Он расхохотался, глаза его смотрели поверх головы полицейского. – Ясно дело – целое состояние. Все мои деньги. В этой коробке было все, что я нажил за жизнь. Этого достаточно? Достаточно… для чего достаточно? Чего я хотел? Хотел перед смертью отправиться в Эрец Исроэл. Вот сколько денег было в той коробке.

– Господин Липман…

– Да! – закричал Липи. – Запишите себе, чего уж там, запишите, что там в коробке были деньги на поездку в Эрец Исроэл. Теперь-то какая разница? – Липи смеялся, орал, кусал кулаки, кричал, что хотел перед смертью съездить на Святую землю, а теперь уж этому не бывать. Да, он бедный человек и всегда был беден, но была у него одна мечта, одна надежда; теперь-то ему понятно, что все впустую. – Я гляжу по сторонам, и вижу, что моя жизнь – сплошные ошметки, вот, кругом валяются.

Когда полицейский сказал, что Липи надо связаться со своей страховой компанией, он расхохотался в последний раз.

– Да где же меня застрахуют? Да кто же меня застрахует? Все пропало, все. Так и запишите. – И ну пинать ногами мебель, рвать на себе волосы. Вызвали врача, тот дал ему успокоительного; Липи заснул в спальне, на вспоротом матраце, дверцы гардероба были распахнуты, на полу валялась разбросанная одежда, которой воры погнушались. На улице к тому времени уже собралась кучка любопытных, и весть о несчастье, постигшем Липи, облетела всю округу. Рассказ о случившемся передавался из уст в уста – от служанки к служанке, от хозяйки к хозяйке, и раз от разу размеры кражи все увеличивались, однако больше их преувеличил полицейский, записавший в свой блокнот показания Липи.

На следующее утро в местной газете вышла статья о случившемся. В ней Липи был назван «известным в городе зеленщиком», убыток оценивался в «несколько сотен фунтов – их господин Липман всю жизнь копил на поездку на Святую землю». Полиция, отмечалось в статье, продолжает расследование.

Через несколько дней появилась еще одна статья, в ней сообщалось, что несколько влиятельных членов еврейской общины Линдхерста объявили награду за любые сведения, которые помогут поймать преступника или преступников. Репортер также писал, если деньги не найдутся, принято решение создать фонд, который возместит господину Липману ущерб, и на собранные деньги он сможет осуществить мечту всей своей жизни и отправиться на Святую землю.

Так Липи стал в Линдхерсте героем, даже в некоторой степени мучеником, особенно в глазах еврейской общины города. Если ее члены теперь стыдились или смущались, то лишь потому, что стыдились и смущались его прежде. Его бедность теперь казалась им благородной, его желание посетить Израиль служило другим примером, его стремление осуществить свою мечту воодушевляло, разочарование, постигшее его, вызывало сострадание. Все без исключения состоятельные евреи Линдхерста чувствовали себя посрамленными смирением Липи, пристыженными его самопожертвованием. Когда Липи приходил в шул, его встречали не просто дружелюбно, но почтительно, на улице не только евреи, но и гои подходили к его грузовику, выражали ему сочувствие и уверяли, что отныне будут покупать только у него. Полиция вела расследование, но безуспешно. Через три месяца после кражи в газете появилась фотография Липи, запечатленного в тот момент, когда ему преподнесли билет в Израиль туда и обратно и чек на сумму, с лихвой покрывающую расходы на поездку. Вручали билет и чек самые влиятельные члены еврейской общины, в том числе бывший мэр Линдхерста, местный раввин и председатель сионистского общества. Сообщалось, что деньги в фонд внесли и многие гои, в том числе соседи Липи.

Липи снилось, что он в Палестине. Этот сон ему снился часто, и пейзаж был знакомым, хотя никогда прежде он не видел ничего подобного. Перед ним простирались блекло-серые вспаханные поля, вдалеке виднелось несколько белых домиков с красными черепичными крышами, за ними вставали смутные очертания гор. На полях ничего не росло, но бесплодными они не были; солнца на небе не было, но все озарял ровный свет; в домах не было заметно движения, но Липи знал, что в них живут люди. И, как сотни раз до этого, Липи пошел к ним.

Как всегда, Липи проснулся, не успев до них дойти. И тут же, лежа в темной комнате, еще отчетливо помня сон, Липи снова осознал чудовищность своей лжи и ее последствия. Липи и в голову не могло прийти, к чему это приведет: ведь он сказал полицейскому, что воры лишили его сбережений – а их у него сроду не было – в приступе ярости и ненависти к себе. Липи даже не помнил, что он наговорил полицейскому, не прочти он статью в газете, ни за что бы не поверил, что так поступил. Помнил он одно: придя под вечер домой и обнаружив там разгром, он был унижен и оскорблен, но зол он был не на воров, забравшихся в его дом, рывшихся в его скудных пожитках и унесших то немногое, что они сочли достойным внимания. Липи был зол на себя, на свою бедность и бессилие, на жизнь, прошедшую в изнурительном труде, на то, что дом можно разграбить за десять минут, а все его имущество не стоит и десяти фунтов.

Липи лежал в кровати – до отъезда в Израиль оставалось несколько дней – и вспоминал, какие чувства его обуревали тогда. Все, что происходило потом, было сплошным безумием, в котором смешались шум, тьма, свет. Его бешенство, лица полицейских, статьи в газете, сочувствие незнакомых людей, слухи о том, что для него собирают деньги, волнующая церемония – на ней ему вручили билет и деньги – все это было как будто несущественным, сон и тот существеннее, тем более тот сон про Израиль, который ему приснился. Но билет и деньги были настоящими, они были ему даны и теперь дожидались в банке. (Из банка деньги ворам не увести – такие шутки были в ходу. Липи, вернувшись, еще и сына поучит летать – и такие тоже.) Проработав всю жизнь, он не собрал денег на поездку, а раз солгал – и нате, пожалуйста; и Липи лежал в кровати и дивился миру, а в особенности городу Линдхерсту. Липи испытывал такое удовлетворение, какого не испытывал с молодости, когда лежал рядом с женой. Липи понимал, что наконец-то сможет разрешить загадку, ту самую, дорогую его сердцу, давно его мучавшую, тайную загадку: он сможет проверить, действительно ли Израиль таков, каким он ему виделся в снах.

В ту ночь Липи проснулся еще раз. Проснулся оттого, что сердце его сильно билось, а тело содрогалось от страха, которого разум еще не воспринял. Сбитый с толку густой теплой тьмой, не осознавая толком, кто он и где он, Липи снова вспомнил о предстоящем путешествии. Может, он боялся воров? Опасался, что полиция найдет их или они сами объявятся и раскроют его обман? Такие страхи охватывали его и прежде, однако не так сильно, чтобы он переставал понимать, кто он такой. Сейчас им овладел другой страх, смутный, неотступный, непроглядный, как тьма вокруг. Он не мог поверить, что земля, которую он видел во сне, примет его, если он явится туда лжецом и обманщиком. Она отвергнет Липи – как, ему было непонятно, но отторгнет от себя, отринет как нечто нечистое, недостойное.

Утром Липи встал и отправился к бывшему мэру, тому самому, который вручил ему от имени еврейской общины Линдхерста билет и деньги. Бывший мэр был строительным подрядчиком – дело ему перешло по наследству, он был на двадцать лет моложе Липи и в два раза крупнее. Властный, со здоровым цветом лица, он носил очки в массивной черной оправе, хотя вполне мог обойтись и без них. Он побывал не только мэром Линдхерста, но и капитаном местного гольф-клуба и председателем общества Красного Креста, и оставался председателем торговой палаты и членом городского совета; на публичных сборищах и даже наедине с женой он обычно приводил свою карьеру в качестве примера сердечных «межрелигиозных отношений», как он это называл, в Линдхерсте. Он сделал Липи доброе дело и вследствие этого, как часто бывает, принял его доброжелательно; но к тому времени, когда Липи закончил свое признание, он был настроен отнюдь не благостно. Впрочем, бывший мэр был человеком дела, он не стал говорить Липи, как оскорблен, что Липи обманул жителей Линдхерста, не негодовал, что и сам он был выставлен сентиментальным кретином, не выказывал тревоги по поводу того, как признание Липи может повлиять на «межрелигиозные отношения» в Линдхерсте. Вместо этого он сказал Липи:

– Значит, так: немедленно отправляйтесь в Йоханнесбург и дожидайтесь вылета там. Уезжайте поездом сегодня же вечером. И никому ни слова об этом не говорите, понятно? Ни единого слова. Что касается меня, этого разговора не было. Я вас не слышал, и никто вас не услышит. А теперь идите, вечером я пришлю за вами машину. Вам все ясно? Идите же! – И только под самый конец неожиданно вспылил:

– Лучше бы вы не возвращались!

Ошарашенный Липи позволил вывести себя из кабинета, очнулся он уже на залитом солнцем тротуаре, со шляпой в руке. Мимо него шли по своим делам жители Линдхерста, и Липи пошел за ними, хотя дела у него никакого не было. В ушах настырно звенел голос, убеждавший его, что в этом мире всё и вся прогнило, что бояться ему нечего. Он весь день бродил по городу, люди видели, как он стоял перед витринами магазинов в центре, как брел посреди дороги в далеком от его дома пригороде, его заметили даже в африканском квартале – там с изумлением наблюдали за белым человеком, пробиравшимся по грязи между рядами сколоченных из листов железа хибар, построенных в вельде. Липи обнаружил себя на сортировочной станции, там же – слишком поздно – его заметил машинист шедшего на малой скорости паровоза, под колеса которого упал Липи. Отчетливее всего машинист запомнил, он это обязательно отмечал, – как Липи, падая, заткнул уши руками.

Расследование пришло к выводу, что Липи погиб в результате несчастного случая. Следователь добавил, что погибший так и не успел осуществить свою мечту и скончался за несколько дней до отъезда на Святую землю, и оттого его смерть представляется еще более трагичной. Похороны Липи собрали множество народа, было замечено, что больше других горевал бывший мэр города.

Перевод с английского

Веры Пророковой

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru