[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ДЕКАБРЬ 2004 КИСЛЕВ 5765 – 12 (152)

ЕВРЕЙСКОЕ ПЛЕМЯ В СОЗДАНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА

Владимир Стасов

Окончание. Начало в №10, 11, 2004

Александр Иванов. «Явление Христа Магдалине». Фрагмент.

IV.

Представленные мной до сих пор примеры нового трактования еврейских сюжетов в живописи принадлежат только двум нациям: французской и немецкой. После них, оставляя в стороне итальянцев, англичан, испанцев, шведов и голландцев, которые не могут представить ничего примечательного в этом роде и даже в большинстве случаев остались при старых преданиях и идеальном, то есть еще безличном способе представления еврейской истории и еврейских личностей, мы должны теперь перейти к одной нации, художники которой не только не отстали в этом пункте от французов и немцев, но еще произвели много своего, совершенно самостоятельного и очень значительного. Я говорю про русских.

Еврейское население и еврейский элемент издавна играют в нашем отечестве такую существенную роль, что только при совершенном младенчестве или при глубочайшей спячке художественного инстинкта можно было бы не обратить на них самого серьезного внимания. У нас, где национальные черты еврейской внешности, костюма и жизни сгладились и объевропеились гораздо менее, чем где бы то ни было в Европе, следовало ожидать, что при первом пробуждении истинной художественной мысли выдвинется вперед изучение сильно характерного еврейского элемента и что это изучение даст материалы для воспроизведения как древних, так и новых евреев. Так и случилось. Уже с конца 30-х и начала 40-х годов начинается у нас ряд попыток представлять задачи Ветхого и Нового Завета с непременным присутствием еврейской внешности в типах и костюмах; но так как, несмотря на такую внешность, большинство русских картин этого рода было вначале все по-прежнему поверхностно и все-таки оставалось, в глубине, при прежней системе классической идеальности, фальши и полного невникания в историю, то мы не будем их и перечислять, а прямо перейдем к художнику, явившемуся с истинными, значительными заслугами перед искусством. Я говорю про Александра Иванова.

Александр Иванов. Голова Старика. Этюд.

Этот художник всю жизнь свою посвятил одним сюжетам еврейским. В первой юности, приехав в Италию как пенсионер, он еще было помышлял об обыкновенных классично-академических сюжетах, но скоро оставил их решительно и навсегда и, обратившись к Ветхому и Новому Завету, после того уже ни до каких иных сюжетов никогда более не дотрагивался. Правда, вначале и тут он держался одно время рутинных преданий художественного классицизма, чему доказательством служит совершенно еще академическая картина его «Явление Христа Магдалине», но, уже начиная с 1837 года, он стал обращаться всею мыслью к истинным еврейским типам и назначил им самое видное место в задуманной им тогда большой картине «Явление в мир Мессии». В одном письме из Рима, от 10 мая 1837 года, он рассказывает, что для того, чтоб быть в состоянии приняться за эту картину, которой он посвятил все свои помыслы, весь талант, все существование, он намерен сделать наперед путешествие по Италии, изучить старых ее мастеров XIV–XV веков и, наконец, заехать в Ливорно, «чтобы заметить типы еврейских благородных голов, так как в Риме евреи в стесненном положении, и потому все достаточные живут в Ливорно… Представьте (говорит он в том же письме. – В.С.), в продолжение наблюдения целого года я мог заметить только три головы изрядные». С тех пор в продолжение прожитых им еще 20 лет он не переставал изучать не только еврейский тип, но и еврейскую историю, и еврейские древности, и это дало блестящие результаты для всей последующей его художественной деятельности. Навряд ли можно указать европейского художника, который бы в такой степени усвоил все, сюда относящееся, который бы столько же, как Иванов, отыскивал и строго изучал бы все новейшие ученые издания с рисунками, касающиеся еврейства, Палестины и стран, которых история близко соприкасалась с Палестиной: то есть Ассирии, Вавилона, Финикии, Египта и т. д. В 1858 году, во время приезда Иванова в Poccию, мне случилось вести с ним беседу обо всех новейших изданиях этого рода, и когда он просил все еще новых и новых, оказалось, что он проглотил все до тех пор изданное и сколько-нибудь значительное. Для русского художника, особливо прежнего времени, все это выходит чем-то совершенно необыкновенным. Еще никто из них не обращался с такой пламенной ревностью, с такой упорной настойчивостью к изучению своего сюжета во всех его подробностях. Ничего нет удивительного, если Доре, Каульбах или кто-нибудь иной из западноевропейских художников отнесется так к своей задаче и, раньше подробностей художественной техники, углубится со всей страстью, со всей любовью в изучение и в самое полное узнавание выбранного исторического момента, выбранного народа, выбранной жизни. Но у нас, где художники навряд ли что-нибудь читают и знают (представьте себе в особенности 30-е, 40-е и 50-е годы), все подобное может считаться истинным чудом. Зато все создания Иванова, полные следов небывалого у нас изучения, выходят совершенным исключением из всего того, что до него было у нас сделано по части исторической живописи. Несмотря на такое значение большой картины Иванова, я не стану рассматривать ее здесь со всеми ее достоинствами и несовершенствами, так как по содержанию своему она имеет наибольшую важность лишь для истории христианства. Она представляет один из первых и важнейших моментов ее и направляет все свои силы на изображение того переворота, которым кончался Древний мир и начинался новый. Значит, картина эта не входит в задачу настоящей статьи. Но при всем том нельзя не заметить, что еще ни в одной из всех известных картин еврейский внешний тип и еврейская внутренняя натура не были изучены и переданы с такой глубиной и правдой и, что всего важнее, с таким поразительным реализмом. Нужды нет, что письмо Иванова в большинстве случаев жестко, сухо и каждого отталкивает небывалой неприятностью колорита, делающего картину похожей на выцветшие гобеленовские обои; нужды нет, что в самой концепции, плане и расположении картины многое можно порицать, в особенности барельефность ее; нужды нет, что многие драпировки отзываются рафаэлизмом и классической искусственностью. Несмотря на все эти и разные другие недостатки, картина Иванова представляет что-то и совершенно необыкновенное, и истинно великое. Пока его блестящий и ветреный соперник Брюллов, вошедший у нас в моду и всеми носимый на руках, писал свои поверхностные иллюстрации во французско-итальянском вкусе, порхая с обеда на обед, с попойки на попойку, с одного великосветского праздного рассеяния на другое, Иванов, весь предавшийся своему делу и только о нем одном думавший, ушел далеко от шума и пиров и приникнул к одной своей задаче. Где так глубоко человек отдается делу, там, каковы бы ни были несовершенства и недостатки его натуры, никогда не обойдется без сильных и глубоких результатов в конце пути. И вот от этого картина Иванова «Явление Мессии», подле которой он прожил целых 20 лет с устремленными на нее постоянно очами и всеми помыслами, вышла произведением сильным и живучим. Целая масса глубоких душевных движений выразилась в лицах и позах этих старых и молодых евреев, этих мужей, полных думы, и юношей-красавцев; целая масса характеров, разнообразных и сильно очерченных, наполнила картину. И выше всех – этот Иоанн Креститель в своей короткой накидке из верблюжьей шерсти, с обнаженными руками и ногами, с поднимающимися в чудном величии волосами на голове, с грандиозным вдохновением в глазах; эта гениальная, величавая, горящая внутренним огнем личность древнего еврея, исполненного духом Б-жьим, могучего, стремительного, непреклонного и одетого чертами великолепнейшей, поразительной красоты. Наверное, еще никогда европейское искусство не создавало подобного типа пророка, и все, до того произведенные кистью высших мастеров, должны преклониться перед этим сыном грома, перед этим глашатаем воли Всевышнего. Много надо было провести лет в тихом уединении с самим собой, в беседе с совершеннейшими созданиями искусства, среди изучения и выбора лучших черт еврейской натуры, еврейского лица и еврейского энтузиазма, для того, чтобы создать подобное чудо искусства.

Александр Иванов. Этюды к картине «Явление Мессии».

Только одну эту картину (кроме «Явления Христа Магдалине») знает до сих пор наша публика из всей деятельности Иванова. Но она того не знает, что, несмотря на многие капитальнейшие совершенства, тут заключенные, эта картина – все-таки не главное создание Иванова. Гораздо выше стоят те несколько сот рисунков, большого и малого формата, карандашом и сепией, которыми наполнены альбомы этого художника. Они все сделаны в последние 10 лет его жизни (1849–1858), большей частью по вечерам или вообще в такое время, когда внешние обстоятельства, недостаток денег и моделей или невозможность делать нужные поездки для пейзажных этюдов не позволяли ему заниматься большой его картиной, которую он не переставал считать главной целью жизни. Рисунки эти на сюжеты Ветхого и Нового Завета являются плодом обдумывания глубокой мысли, зрелого совершенства художественного и решительно должны почитаться высшим созданием Иванова, а вместе и одним из замечательнейших произведений европейского искусства. Поэтому-то нельзя не сожалеть от всей души, что, несмотря на все сделанные до сих пор попытки, эти альбомы остаются все еще не изданными в Риме. Когда-нибудь они составят славу и гордость нашей школы живописи.

Александр Иванов. Этюды к картине «Явление Мессии».

Все в них оригинально и ново, начиная хоть с фигур ангелов, ничего уже не имеющих общего с обыкновенным классическим итальянским типом. Наш художник подумал в первый раз то, что раньше его должны были бы подумать сотни и тысячи его предшественников по искусству, – а именно: что явления сверхъестественные из истории такого древнего народа, как еврейский, должны быть представляемы не так, как они нынче являются нашему воображению, под влиянием нашего воспитания и школьной дрессировки с бесчисленными ее наслоениями и осадками, а как они должны были представляться прежним древним людям еврейского племени. Вот он и изобразил их с таким же древнеазиатским (немного accирийским и финикийским) характером, с каким древнеазиатским, по возможности еврейским, характером явились у него и остальные личности его сцен. От этой своеобразности, от этой исторической и национальной верности – в соединении с невиданной оригинальностью сверхъестественного элемента и, наконец, с глубиной психологического выражения – получилось что-то такое новое, своеобразное, что отводит рисункам Иванова на сюжеты Ветхого и Нового Завета совершенно особенное место в ряду библейских иллюстраций; даже в сравнении с рисунками Доре. Этот последний берет верх над Ивановым чудными видами природы: они уже и сами по себе живописны, рисуют Палестину, Египет или Ассирию, но сверх того составляют всякий раз глубоко верную, глубоко настраивающую зрителя для данного сюжета рамку. Доре берет также над ним верх народными массами, сильно постигнутыми в их внешнем и внутреннем проявлении и сильно, картинно и поразительно воплощенными, – но зато уступает Иванову во всем остальном. У него нет ни способности, ни потребы этого последнего опускаться на самое дно души представленных лиц, схватывать разнообразие характеров, страстей – весь душевный мир, весь лиризм, которым дышат сцены Библии.

Марк Антокольский. «Еврей, вдевающий нитку в иголку».

Рисунков Иванова нет покуда перед глазами моего читателя, поэтому было бы излишне стараться рассказывать, описывать их. Это тем более невозможно, что масса этих рисунков громадна. Но, отказываясь (в настоящую, по крайней мере, минуту) от такой задачи и, во всяком случае, оставляя в стороне сюжеты из Нового Завета, не идущие к назначению теперешней моей статьи, я укажу на одни рисунки ветхозаветные. Иванов преимущественно посвящал себя сценам Нового Завета: к их кроткому благодушию, к их нежной красоте направлены были все его симпатии, но все-таки и на темы ветхозаветные у него есть около сотни рисунков, и они принадлежат к числу крупнейших созданий живописи. Фигуры патриархов, праотцев полны необычайной грандиозности и национальной своеобразности, совершенно поразительной. Они дышат силой, глубокой мощью простоты и постоянно переносят на Древний Восток, в среду его нравов и жизненных привычек, в среду его верований и представлений и совершенно в этом не похожи на те ветхозаветные картины, какие нам до сих пор давали прежние художники, никогда не углублявшиеся со всей полнотой в свои задачи.

И. Репин.

Портрет М. Антокольского.

Вот среди спящего стана кочевников глубокий старец Авраам в священном ужасе наклоняется, с протянутыми вперед руками, перед Саваофом, который говорит ему: «Всю эту страну, что ты видишь окрест, на север и на юг, на восток и на запад, тебе ее дам я и твоему потомству».

Вот еврейский древний земледелец: он оставил на вспахиваемой полосе все пары волов своих и, сложив руки, преклоняет длиннобородую, совершенно лысую могучую голову свою перед каким-то пришельцем, стройным, повелительным старцем. Этот взял с плеч своих плащ и набрасывает его на голову пахаря. Группа обоих встретившихся – великолепна. Это Илия, посвящающий Елисея в пророки и набрасывающий на него в знак избрания свой верблюжий плащ.

Эскиз скульптуры М. Антокольского «Инквизиция».

Вот сидит еврейский царь на троне, и позади, как заботливый советник, наклоняется над ухом его какой-то старец. Везде кругом на полу лари, драгоценности, золотые вазы, и целая толпа могучих воинов, рассеявшись по великолепной палате, наклонилась к этим драгоценностям, жадными руками шарит в сундуках, выбирает себе добычу. Эта сцена представила царя Давида в минуту высшей его славы и могущества; подле него советник его – пророк Нафан; люди вокруг них – это еврейские военачальники и воины, получающие награду за победы над осиленными и ограбленными врагами.

Вот древний пророк, величавый и строгий: его осенило б-жественное вдохновение, и около него стоящие люди со страхом и трепетом прислушиваются к его речи, а сам он пишет под священные звуки храмовой музыки.

Вот трагическая картина голода во время осады Иерусалима Титом, и главная фигура – это мать, изжарившая собственными руками собственное же дитя.

Вот Тит – тот самый, которого история прозвала «милосердным»; он здесь далек от своего титула, он не милосердный, он – зверский и холодный римлянин с железным сердцем, он равнодушным перстом распределяет пленных евреев для народных игр римских.

Марк Антокольский. «Скупой».

Вот величественная, полная света и торжества сцена в еврейском храме: на возвышении у жертвенника стоит первосвященник в великолепном азиатском своем одеянии и говорит к народу, наполнившему передний план; справа толпа левитов, играющих на трубах и псалтырях.

Таковы сцены из истории евреев, которые любил брать Иванов и которые он выполнял, хоть часто в одних только набросках, с удивительным поэтическим чувством, грандиозностью и красотой. Их много, но, несмотря на это, большинство их отличается лучшими качествами творчества, взращенного долгими годами постоянного вдумывания в Библию, постоянного вникания в еврейскую величавую летопись и в глубочайшие тайники духа человеческого. Рисунки Иванова к Библии – одна из лучших заслуг русского искусства перед общим европейским. И в то же время – одно из драгоценнейших созданий для каждого мыслящего, понимающего и чувствующего еврея.

Марк Антокольский. «Спиноза».

V.

Другой художник русской школы, у которого значительны заслуги по части изображения еврейского племени, – это Антокольский.

Этот художник, в короткое время воспитавший свой мужественный талант и овладевший общей симпатией, выдвигается на совершенно исключительное, на особенно почетное место между всеми товарищами своими по художеству: он является блистательным опровержением векового общеевропейского предрассудка, сотни раз повсюду высказанного, будто бы еврейское племя неспособно к образовательным искусствам. Уже давным-давно записано во всех эстетиках и историях искусства, что, несмотря на всю свою даровитость, на всю свою многоспособность, евреи никогда не дали миру ни живописцев, ни скульпторов и что сама натура их, самый характер и настроение, сложившиеся в течение долгих веков, приобрели такие свойства, которые противятся творчеству этого рода. Никто никогда не думает отнимать у евреев их способности к науке, медицине, музыке, актерскому искусству, промышленности, торговле, разным мелким ремесленным производствам, но никто в то же время никогда не согласен был признать за еврейским племенем точно такую же дозу талантливости в образовательном искусстве. Странен, дик этот исторический фатализм, наделяющий одни народы теми способностями, а другие – этими, точно будто бы человек не всегда и не повсюду человек, точно будто бы натура его не одна и та же от верху и до низу на всех ступенях и во всех поясах развития, точно будто бы недочеты ее, моральные или творческие, – что-нибудь иное, кроме следов неблагоприятных и случайных обстоятельств, лишь временно задерживающих гений человеческий в его росте и полете. Но все умники и резонеры, занесшие в свои кодексы и летописи художественную неспособность евреев, имели, на общий взгляд, полновесное свидетельство фактов на своей стороне: эти факты говорили, что еврейское племя никогда еще не давало миpy не только значительных, но даже хотя бы посредственных скульпторов и живописцев. Тщетно было бы доказывать им, что раньше нашего времени, то есть раньше коренного повсеместного возвышения прав евреев наравне с остальными жителями Европы, мудрено было бы и ожидать проявления творческого дара евреев по части художества: какое художество мыслимо без свободы и человечески-достойного жизненного уровня? Тщетно было бы доказывать им, что и талантливые музыканты из среды евреев показались в европейском искусстве лишь очень недавно, в самое последнее время, и однако же раньше того было бы безумно и тупо лишать все еврейское племя музыкального таланта и художественного творчества. Все было бы напрасно, и долго бы еще продолжался прежний рутинный, всюду укоренившийся взгляд, долго бы еще евреи были бы высокомерно отталкиваемы от массы остальных народов и записаны в неспособны. Только одни факты, неопровержимые и крупные, могли разрушить старинные предрассудки.

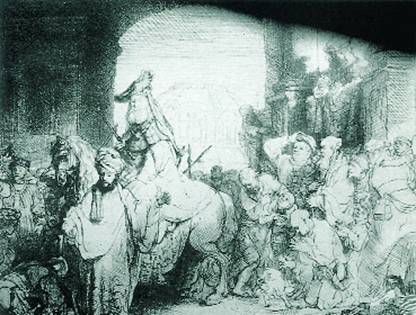

Рембрандт ван Рейн. «Триумф Мордехая».

Первым таким фактом, неопровержимым и крупным, явился скульптор Антокольский. Он выступил сильным, могучим художником, и, без сомнения, следом за ним потянется целая вереница других талантливых художников-евреев, скульпторов и живописцев, опрокидывая ложные теории и внося новые элементы в европейское искусство.

Первые скульптурные попытки Антокольского, еще ученика и юноши, брали себе задачей тот самый еврейский мир, среди которого он родился и провел свое детство и отрочество. «Еврей-портной, вдевающий нитку в иголку» и «Еврей-скупой, считающий деньги» были оригинальны в высшей степени, потому что с необыкновенной простотой и искренностью, с необыкновенным чувством действительности передавали в виде маленьких скульптурных картинок сцены из ежедневной жизни нынешних евреев, столько знакомой Антокольскому, постоянно бывшей у него перед глазами. Тут было много наблюдательности, и тонкие черты характера, типа, костюма и остальной внешней обстановки были переданы с замечательным, своеобразным талантом.

Рембрандт ван Рейн. «Царь Саул».

Но скоро потом мысль молодого художника стала крепнуть; он почувствовал потребность перейти от случайных, мелких явлений ежедневной жизни к явлениям более глубоким и значительным, и таким образом в его воображении сложились едва ли не одновременно две сцены: «Спор о Талмуде» и «Инквизиция». Обе принадлежат к числу оригинальнейших созданий, и притом в таком роде, который никем еще не был пробован в скульптуре.

К coжaлению, композиция «Спор о Талмуде» никогда не была выполнена вполне, и из нее мы имеем только бюсты (небольшой величины) двух евреев, жарко спорящих. Лица их полны горячности, фанатизма, глаза обоих спорщиков горят огнем, вытянутые рты произносят сердитые речи, все мускулы на лице играют, только что не слышишь слов и голосов. Этакую ажитацию душевную, этакую жизнь, этакие воодушевление и стремительность, этакую наполненность своим предметом до самой последней ниточки, наверное, не скоро найдешь в наших скульптурных музеях, в любых самых препрославленных статуях. По первоначальному плану автора спорщики должны были заседать в горнице, за трапезным столом. Какая жалость, что руки их остались не выделанными, что мы не можем видеть, как они метались в воздухе, как они грозили или доказывали, как у них пальцы то сжимались, то быстро расправлялись и сверкали молниями.

Рембрандт ван Рейн. «Авраам и ангелы».

Но гораздо важнее этой сцены «Инквизиция». Здесь Антокольский не только создавал из еврейских живых типов и характеров замечательную сцену, но еще делал смелый, небывалый шаг, назначенный расширить пределы и рамки скульптуры. Молодому художнику с энергической, своеобразной мыслью показалось, что нечего скульптуре оставаться при прежних, закрепленных школой, понятиях и что она способна пойти еще куда дальше вперед. Он захотел придать скульптуре разнообразие планов и волшебство освещения, и для этого он совершил дерзость, которой не смел не только предпринять, но даже задумать ни один из прежних скульпторов. Он придал разную глубину своему барельефу: здесь он у него плосок, там сильно выпукл и уходит далеко вглубь. Но мало того – скульптор проделал в стене отверстие, через которое должен упасть сбоку свет на его сцену и осветить ее совершенно неравномерно: здесь будет полный свет, там, дальше, – полусвет, еще дальше – темнота, наконец, в иных местах полный, глубокий мрак. Эта новизна – эти смелые приемы, в соединении с могучим талантом в выполнении действующих на этой оригинальной сцене лиц, дали такие новые, невиданные результаты, что приходится признать «Инквизицию» Антокольского самым замечательным, самым самобытным и важным для будущности искусства созданием этого художника, даже в сравнении с таким великолепным, трагическим и полным правды и красоты созданием, как его «Иван Грозный».

Рембрандт ван Рейн. «Пир Балтазара».

В этом глубоко поражающем меня скульптурном произведении Антокольский представил подземный подвал, куда евреи собрались для молитвы и трапезы, для празднования первого вечера праздника Пасхи. Своды исписаны еврейскими изречениями из Библии, все присутствующие сидят около длинного стола, нагруженного посудой, кушаньем, но тоже и книгами. И вдруг шум, раздались шаги по узкой лестнице, идущей винтом сбоку; все в ужасе вскочили, все в переполохе бросились в дверь, толкая и тесня друг друга. В общем смятении сдернута скатерть со стола, посуда и книги летят на пол, стулья опрокинуты; один только старец с головой и взглядом древнего пророка остался на своем месте: нет для него страхов, нет для него опасностей от нынешних врагов, и пока все товарищи его бегут и прячутся в малодушном ужасе, он один со спокойным, величавым достоинством ждет врагов, а эти враги – это сытый, жирный кардинал, один из верных слуг инквизиции, спускающийся по лестнице и окруженный толпой вооруженных воинов. Нечего ему торопиться – он всех накроет, он всех изловит, и вот, не ускоряя шага, холодно и самодовольно идет в мрачный подвал на радостную травлю.

Эта сцена, эти выражения, эти народные, племенные характеры и типы, эти разнообразные движения душевные, то высокие, то низкие, то великодушные и широкие, то дрянные и мелкие, образовали одну из капитальнейших страниц еврейской истории, переданную в совершенно новых формах искусством, в продолжение столетий трусливым и отсталым, а теперь в первый раз смелым и ступающим на новые пути.

Еврейское племя может гордиться вместе с остальной Европой таким художником и такими произведениями.

Рембрандт ван Рейн. «Евреи в синагоге».

VI.

Мы до сих пор говорили об изображениях еврейского племени в картинах и скульптурах европейских художников. Во всех представленных здесь примерах еврейские личности служили лишь материалом для созданий художников, служили для того, чтобы их изобразили живописцы и скульпторы сообразно с требованиями их мысли, фантазии, вкуса и художественности. Из числа художников одни больше, другие меньше идеализировали этот первоначальный, сырой материал свой.

Но, кроме всего этого, есть еще целый ряд произведений, где еврейское племя и еврейские люди представлены без малейшей идеализации, без малейшего желания что-нибудь изменить или приукрасить и, напротив, с твердым намерением передать типы, лица, выражения, фигуры во всей их правде, во всей глубочайшей их реальности. Это – портреты евреев XVII века, написанные или награвированные Рембрандтом.

Рембрандт, этот гениальнейший из художников, которого Прудон так верно назвал «Лютером живописи», прожил весь свой век в Амстердаме, городе, в то время переполненном евреями и, можно сказать, почти полуеврейском. Судя по его произведениям, Рембрандт постоянно был в ближайших сношениях с ними. Еврейские типы ежеминутно встречаются в его картинах толкующий сны», его «Иаков, оплакивающий сына своего Иосифа», его «Слепой Toвия», его «Мардохей и Амман», его Иосиф Аримафейский в «Пoлoжeнии Христа во гроб», его первосвященник, его Святой Симеон в «Принесении во храм» и т. д. – все это изумительно верно переданные еврейские типы, скопированные с еврейских современников Рембрандта. Но, кроме того, близость еврейского элемента Рембрандту, этому великому родоначальнику нового европейского искусства, засвидетельствована еще многими другими фактами.

Он сделал в 1655 году, то есть в лучшее свое время, несколько гравюр для сочинения на португальском языке одного ученого еврея, Манассея-бен-Израэля, под названием: «Piedra gloriosa о da la estatua de Nabucadnezar» («Преславный камень, или О статуе Навуходоносора»). Сочинение это (теперь необыкновенно редкое) написано для прославления еврейского народа и для доказательства, на основании слов пророка Даниила, что еврейский народ вечен, что слава его вовеки не пройдет и что ему одному уготовано судьбой верховное владычество над всем миром. Потом еще свою жену, какой она была в самый день свадьбы, Рембрандт изобразил в двух из числа великолепнейших своих гравюр в еврейском костюме, с распущенными волосами, с повязкой на голове и до того согласно с еврейской внешностью, что до самого последнего времени эти гравюры носили название «La mariйe juive» («Еврейская новобрачная»).

Рембрандт ван Рейн. «Авраам и его сын».

Но значительнее всего этого портреты разных евреев, живших в то время в Амстердаме, портреты, принадлежащие к числу самых высших созданий его кисти и граверного резца. Тут встречаются старики с важной и серьезной физиономией, с глубоким взглядом и сильно восточными чертами, в тюрбанах и меховых шапках, одетые в шелк и бархат, с морщинистыми руками, с широкими белыми бородами; встречаются зрелые мужи, раввины, менялы, меховщики, мелкие торговцы, женщины. Они великолепны, как все совершеннейшие портреты Рембрандта, они полны жизни и типической красоты, но как ни высоки все эти изумительные создания, быть может, всего выше, необыкновеннее его Ефраим Бонус, иначе называемый «Juif а la rampe» («Еврей у лестницы»).

Ефраим Бонус, родом из Португалии, был один из лучших амстердамских врачей. Рембрандт представил его на портрете масляными красками и на гравюре – сходящим с лестницы и положившим руки на перила ее. У него на голове остроконечная шляпа с широкими полями, он одет в черное платье вандейковского покроя с белым отложным воротником и широкими манжетами, за плечо закинут небольшой плащ. Он шел и на секунду остановился, устремив глаза вперед, – он думает о больном, которого только что оставил, он думает о его болезни; он соображает, его мысль работает и светится в чудесных, глубоких глазах. Этот взгляд, этот тип, эта талантливость, эта дума – все это одно из непостижимейших чудес европейского искусства. Тут апофеоз великого художника и с ним вместе – переданный грядущим векам тип одного из лучших представителей великого, даровитого племени.

Таким по внешности, но еще более значительным, еще более глубоким мог бы представить Рембрандт одного еврея, своего современника. Баруха Спинозу, тоже жившего тогда в Голландии, и даже недалеко от великого «Лютера живописи». Точно так же ходил и одевался Спиноза, как этот Ефраим Бонус, точно так же был прост и серьезен, красив и углублен в свою думу. Но он еще был едва юноша, когда Рембрандт достиг полной зрелости, а когда сам достиг своей зрелости и полного развития, Рембрандт был бы уже глубокий старик и умер, никогда не видавши его.

Что это была бы за великолепная задача, этот гениальный еврей, – для кисти и резца великого, бессмертного голландца! В передаче именно этого последнего должны были бы остаться на вечные времена, всему потомству черты глубочайшего из мыслителей Израильского племени.

Сборник «Еврейская библиотека»,

1873 год

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru