[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ЯНВАРЬ 2007 ТЕВЕС 5767 – 1 (177)

Мой первый храм

Ностальгический этюд

Асик Милькин

1.

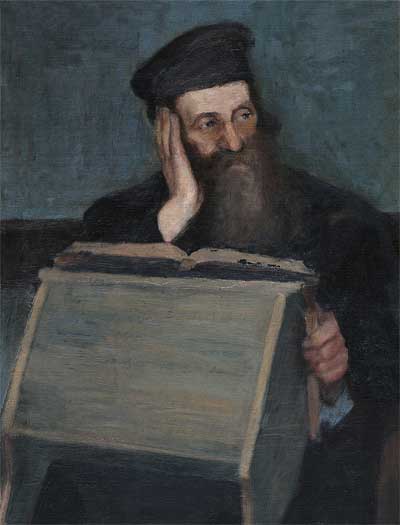

К тихому шуму воскресных сумерек (почему не пятничных?) он снова вернется, начнет оживать во мне, и тогда я снова буду теребить его в себе и требовать примет под джазовый сплав самой стильной в городе радиостанции. После десяти вечера я всегда нахожу его на обычном месте – от края до края грудной клетки, освященной православным крестиком. В воскресенье, после десяти, в голуазном чаду, на меня нисходят, проливаются босановой всевозможные оттенки голосов… В последнее время чаще остальных звучит из глубин телефонной трубки постаревший отцовский «Как дела, зунеле?» Ответ летит на северо-запад столицы, и выходит, что в московском небе слишком мало солнца, на земле от хлопот наливаются свинцом ноги, высыхает рот от пустых речей и сечет глаза от искусственного света, в результате чего приходится искать себя до вечера следующего воскресения. А без самого себя, какая жизнь? «Вспоминай детство с первым глотком кофе, и тогда кофе станет твоим солнцем», – советует отец. Но время стало таким скуластым и летит, точно чингизханова конница! За что бы такое крепкое зацепиться, чтобы не снесло, не раздвоило полукровку-выкреста? За полуночное посапывание квартиры, которой уже нет, гуд голландской печи, разноцветье книжных корешков в трехэтажном шкафу, утопленном в нишу старых еврейских стен?.. «Сколько дорог пройдено, сколько пройдено стран, каждый дом – своя родина, свой океан, и под каждой слабенькой крышей, как она не слаба, – свое счастье, свои мыши, своя судьба». Тот, кто мудрее меня во мне, советует встретиться с воздухом этого мира – «ничего особенным», и тогда поднимется ветер с пролитых чернил Москва-реки, с подмороженных, облизанных ушедшей водой ее берегов, и унесет, как пушинку, туда, откуда начинались пути-дороги, – к первым шагам в старом бакинском дворике-колодце, залитым жгучим солнцем. «Ничего Особенного» – поделено на два языка: русский, с небольшими вкраплениями идиша, и азербайджанский, с вкраплениями русского. Утро, день, и ночь этого «Ничего Особенного» пока еще без тиканья часов. Утро трубит медью проснувшейся крови, день – поцелуй без любви, зависимость ребенка от взрослых, ночь – путешествие по параллельным мирам в полном одиночестве, одно немое восклицание за другим. В этих восклицаниях не разглядеть прожитого дня с его пограничными столбами, с визуальными и тактильными привыканиями к новой здешней люльке, которую изо дня в день раскачивают папа, мама и выпуклый черно-белый экран (ламповому телевидению 60-х еще не грозит стать «цветным мусоропроводом»). «Как дела, зунеле?» – Да как-как, вот вижу тебя за долгим обеденным столом, молодого, тонколицего, с накаченной на борцовском мосту шеей, – ты бежишь от еврейства в себе. Ты – убежденный либерал, космополит. Ты бежишь от еврейства, а сам рассказываешь о подсудном рыжем поэте, недавно (недавно?!) появившемся на берегах Невы, – «Куда там Евтушенко и Вознесенскому до него», – говоришь ты. Я слышу его библейское имя, произнесенное тобой с такой усладой, словно ты положил на кончик языка кусочек сахара или карамельную конфету, и со страхом животным поднимаю глаза почти под пятиметровый деревянный потолок, – там на шкафу темная картина, писанная маслом, в тяжелой резной ореховой раме – старик с раздвоенной бородой, старик, только что оторвавшийся от книги, лежащей на пюпитре, напоминающем парту, – это он, голубоглазый бородач, дает всем имена, они у него записаны в книге. Он дает всем имена, а сам остается без имени. В нашей семье его называют просто «Раввин». Откуда он, из каких мест? Кто бы знал. Эту картину подарил моему прадеду, кондитерскому королю Закавказья, художник, имени которого тоже никто не знает. Цадик, оторвавший свой взгляд от книги, пребывающий в тихой светлой задумчивости (об этом свидетельствуют его голубые спокойные глаза, устремленные куда-то за пределы полотна: в прошлое?.. в будущее?.. туда, где нет ни того, ни другого?..), – дипломная работа безымянного художника. В начале прошлого века мой меценатствующий прадед оплатил художнику учебу в Италии. В благодарность тот подарил прадеду свою дипломную работу, отмеченную вниманием заморских академиков. Хранитель длительных традиций художественного мастерства, берущих свое начало в итальянском дученто, он похоже ничего не знал о французском импрессионизме, набирающем силу немецком экспрессионизме, витебской школе соплеменников… Возможно, ненавязчивый, скромный реализм этого холста и позволил мне принять раввина за всевидящего, всезнающего Б-га. Я боялся его…

2.

Я боялся его несмотря на то, что он никогда не смотрел на нас сверху. Ведь и Б-гу не обязательно видеть нас, чтобы знать нас. Я был уверен, что все мои проделки он долгими стариковскими ночами записывает в книгу живых и мертвых, а днем обдумывает меру наказания. Все мои проступки там, в его книге. Начиная со сброшенного вниз молочного котенка (ради познания боли мира и укрепления – скорее, необходимого очерствения – собственной души) и кончая тем, о чем я и по сю пору многогрешную боюсь помыслить: грехи наши с младенчества наши. Иногда я пробовал подменить своего всевышнего двумя другими строгими бородачами – Толстым и Хемингуэем. Их этаж был второй в книжном шкафу, то есть они находились чуть ниже экватора гостиной и чуть повыше обеденного стола. С ними можно было договориться: их метафизическое «я» не было до такой степени растворено в вечности, как «я» Раввина, застигнутого кистью неизвестного художника. С ними можно было договориться, но лишь на утро и день. К вечеру я уже боялся взглянуть на бородача в ореховой раме. К вечеру я уже готовил к полету бумажных птиц, сложенных песнею моих доморощенных молитв. Первый удар по Раввину я нанес, когда отец развелся с матерью и ушел из дома. Большая шумная еврейская семья сократилась до трех человек: бабушки, мамы и меня. Мы жили в той старой бакинской квартире, что птицы на ветке. Птицы, отбившиеся от стаи, втянувшие головы в плечи. Именно об ту штормовую пору был обнаружен во мне талант к живописи, для поддержания коего были куплены масляные краски и кисти. Нет ничего страшнее преждевременно обнаруженного таланта в еврейской семье с традициями. О, эти недоойстрахи-недошагалы-недобабели, тайно мечтающие в свои под сорок о профессии дантиста или гинеколога!.. Такая беда могла бы случиться со мной, если бы я вовремя не осознал, что из меня никогда не получится художника. И спас меня от этой беды все тот же Раввин. Это была вспышка, длившаяся мгновение, с отложенным осмыслением случившегося на долгие годы. Мнивший себя не то Ван Гогом, не то Гогеном, я накинулся на Раввина. Счастье, что мои близкие позабыли купить к краскам разбавитель. Я щедро смешал белила с киноварью и кинулся освежать потускневшие равинновские манжеты. Я тронул жженой сиеной благородный рембрантовский фон. Я влепил в безгрешно-прозрачную ломкую бороду иудейского мудреца клочки нордических огненно-рыжих волос… Свежая неумело положенная краска изменила Раввина, – он стал ближе, он словно приготовился открыться для задушевной беседы. Эта перемена и остановила меня. Я почувствовал, как теряю что-то, что складывается в мое имя и фамилию (с которой, кстати говоря, суждено было мне расстаться), хотя тогда еще и подумать не мог, сколько лет должно пройти, чтобы у меня приоткрылись глаза и отворились уши. Второй удар был нанесен Раввину моей мамой: она устала от той пыли, которая собирала позолоченная рама с резным цветочным орнаментом. Она выбросила ее. Она выбросила раму, которая могла бы украсить любой музей, чтобы идти в ногу со временем. Из этого ее марша ничего не вышло: маме суждено было стать хранительницей очага. Несколько лет картина стояла без рамы все на том же шкафу. Я рос и больше не боялся Раввина: у меня была своя жизнь, у него – своя. Отец мог бы не забирать картину себе. Но за то время, что я рос, рос и мой отец, вследствие чего у него начал проявляться интерес не только к литературе… Отец увлекся живописью, иконами, коллекционированием оружия (холодного и огнестрельного), предметами старины… Полагаю, что для отца того периода картина была лишь артефактом некогда богатого еврейского семейства, бросившего игральные кости где-то на южных задворках империи. Иначе он бы не отнесся так к Раввину, не нанес бы третьего удара. Отец решил, что на картине неоправданно много фона, следовало бы его уменьшить, ибо жизнь современная не располагает таким количеством свободного времени, жизнь современная требует от искусства напряжения. Отец даже не попросил плоскогубцев. Острой финкой он ловко, словно резал кавун, прошелся по полотну, скрутил его в трубочку, завернул в газету и ушел к себе, в другой дом. Я не заметил отсутствия мудреца, я был поглощен вопросами пола. Конечно, приходя к отцу, я, нет-нет, да и взглядывал на эту картину в окружении других, полных напряжения, срывавшихся со стен горластыми волкодавами. Уменьшенная в размерах, хранящая в себе не глотку окружающего ее мира, но голос одинокий, она почему-то вызывала во мне лишь чувство жалости. Удар четвертый по моему Раввину нанесло время…

Безымянный ребе. Коллекция Исаака Милькина.

3.

Время течет сужающимся и оттого более стремительным потоком. «Вперед и только вперед!» – подгоняют меня сухие жилы его в каждой четверти часа. Оно бьет в одну точку, где берег утра, дня и ночи уже обретает черты анонимности, обобщающих художественный материал. Часы замедляют свой ход теперь лишь в столичной подземке, когда вдруг останавливается в туннеле поезд, и слышно, как стекает по капле плоть набитого людьми вагона. Только летние отпуска сходят за шаг назад, но он все короче с каждым годом несмотря на шумы моря. Короче дыхание и память. Они помещают в себе уже только то, что может привести тебя к Свету, не нарушив сложной конструкции Узора. В кладовой моей памяти картина безымянного Ребе занимает особое место. Уже в другом городе, в жизни другой, оказавшись у отца дома, я всегда первым делом иду к Ребе – поклониться. Внимательно слежу за переменами. Так оглядывают с головы до ног родных после многолетних невстреч. Общий световой строй картины почти не изменился. Ну, может, чуть глуше стал. Мягкие плывущие трещинки заметны только в нескольких местах, еще один кивок в пользу живописца: прописывал по просохшим слоям. Школа!.. Вернее, итальянская Академия! В левом нижнем углу холст прорван, начала немного отпадать краска, демонстрируя ветхость холста. А лицо Ребе не изменилось. Он даже как-то немного помолодел пережив еще одну революцию. «Хочешь, забирай его себе?» – спрашивает отец. «Нет, – говорю, пусть пока у тебя поживет». И думаю как бы скопить денег на реставрацию. Мы пьем кофе под картиной и вспоминаем, была ли она подписана. «Нет», – уверяю я. «Да, пожалуй, что так», – говорит отец и в который раз уже рассказывает мне, как ушел из жизни мой прапрадед, раввин-цадик, имя которого мы всей семьей благополучно забыли: ученик в хедере задал вопрос, на который он не смог ответить. Несколько дней «бился» прапрадед о вопрос, и сгорел от «мозговой горячки». (Интересно, как бы сейчас окрестили медики эту смерть на посту.) Воображаемый образ моего предка заполняет картину в ее первозданном варианте. Да, мой прапрадед вполне мог походить на нашего Ребе, столько пережившего на своем веку. Какой вопрос мог задать ученик, гадаем мы с отцом уже не первый год и приходим к выводу, что на настоящие вопросы ответов нет, потому что протяженность их не укладывается в одну человеческую жизнь, которой заказано гулянье по столетьям. «Ты не знаешь, из каких он мест?», – стараюсь я дотянуться взглядом до того что уже за пределами полотна. «Наверняка из тех же что и мы». Возвращаясь к себе на юго-восток Москвы, берет меня под качание вагона одно и то же – «О чем столько лет думает Ребе, что за вопрос задал ему художник?» Вернувшегося под крышу дома у реки, осеняет меня догадка – «Может, главное не решение вопросов, а умение передавать их в изначальной форме следующим поколениям». Художник, имени которого я не знаю, передал мне через Ребе мой первый храм. И теперь я знаю: то, что не под силу человеку, может оказаться возможным для его творений, если в них присутствует Вопрос.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru