[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2009 АВ 5769 – 8(208)

Возвращение Ефима Ладыженского

Леонид Кацис

В 2007–2008 годах в Москве и в Израиле вышли, по меньшей мере, три разных каталога живописи и графики известного художника советского периода Ефима Ладыженского, завершившего свой путь в Израиле. На одном из альбомов даже проставлены даты: 2007–2008, обозначающие, по-видимому, время продажи его картин и рисунков в Центральном доме художника в Москве. Из этих каталогов можно узнать все невеселые перипетии жизни живописца, графика и театрального художника, родившегося и учившегося в Одессе, работавшего в Москве до отъезда в 1978 году, покончившего с собой в Израиле в 1982 году.

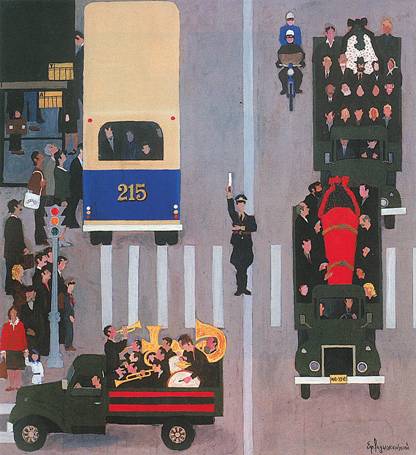

Цикл «Люблинское кладбище в Москве».

Похороны председателя колхоза (фрагмент). 1979–1981 годы

Однако в каталогах, несмотря на 30 лет, прошедших со дня кончины художника, о нем пишут все еще в мемуарных тонах, будто 30 лет со дня отъезда художника из СССР и, соответственно, его приезда в Израиль срок недостаточный, чтобы взглянуть на жизнь и творчество Ладыженского исторически.

Не без невеселого загробного юмора приходит на ум дата кончины Марка Шагала, ушедшего позже Ладыженского – в 1985 году, но витебский мастер вошел в историю еще при жизни. Поэтому и вторая дата на надгробном камне работавшего до последнего дня одесско-московского художника означает, в отличие от судьбы его витебско-парижского коллеги, лишь формальное завершение жизни художника, а не начало ухода в историю мирового и еврейского искусства.

С Ладыженским куда как сложно. Дату своей смерти он сам обозначил на нарисованном им же могильном камне – 1978 – датой отъезда из Москвы в Израиль («1 сентября 1978 года»). Поэтому реальная дата ухода художника из жизни – 1982 – оказывается симметричной по отношению к 1980 году – два года до и два – после. На праотеческого долгожителя Шагала, многократно пересекавшего моря и океаны, страны и континенты это не очень похоже.

Хотя с Шагалом кое-что Ладыженского биографически сближает. И это «кое-что» – судьба работ Ладыженского. При отъезде из СССР тогда требовали оплаты собственных же вывозимых работ. И, как рассказывают все авторы доступных нам статей о художнике, денег хватило на 600 работ, а 2000 картин, декораций и эскизов Ладыженский уничтожил. Что же касается картин Шагала, то он, оставив их в Советской России, как ни просил, не мог получить хотя бы на время до самого своего визита в Москву в 1970‑х годах и встречи со своим «Введением в новый еврейский театр». Шагал, однако, счастливо вписывался и в мир еврейского искусства своего времени, и во французскую, и в американскую и, в меньшей степени, палестино-израильскую художественную жизнь. Не считать же за таковое вхождение замечательные панно поздних лет, выполненные по заказам французским классиком еврейского искусства.

Все мемуаристы и критики, пишущие о Ладыженском, в той или иной степени пытаются описать по картинам Ладыженского и по его прозаическим сочинениям жизнь художника. Как небезосновательно полагал покойный искусствовед Григорий Островский – сам не лучшим образом проведший свои последние годы в Израиле, – автобиографические рассказы художника представляют собой поздний след «южнорусской» школы. Рассказы эти достаточно светлые. А ведь из всех его последних каталожных работ второй половины 1970‑х – начала 1980‑х годов на зрителя смотрит смерть, выраженная в продуманных художественных образах, сменах техник и тематик, в довольно откровенных цитатах из других еврейских художников, в появлении и исчезновении цвета, форм, трансформации пространства.

1 сентября 1978 года

Биографически мы свободны от личных воспоминаний о Ладыженском, от чаепитий у него в мастерской, от проблем существования художника-еврея и еврейского художника в СССР, хотя еврейским художником Ладыженский себя вроде бы не называл, от грусти и пустоты, вызванной его отъездом и т. д. Поэтому-то, наверное, и взгляд наш на его сохранившееся наследие будет и содержательно, и интонационно отличаться от всего того, что можно найти в недавних каталогах с текстами Г. Островского и Г. Анисимова.

Прежде всего, на картинах Ладыженского бросается в глаза поза практически всех его героев: жестко выпрямленные спины, наклоны чуть ли не в 90 градусов, поразительная плоскостность этих спин. Проще всего сказать, что такое индивидуальное восприятие художником пространства картины – своего рода «коверная декоративность», свойственная, например, гимнастам сборной СССР на картине В. Жилинского, где точеные фигуры идеальных атлетов-чемпионов изображены прямо на фоне гимнастического ковра.

Однако никому еще, кажется, не приходило в голову так изображать портовых одесских грузчиков и биндюжников, не говоря уже о портных и рыночных торговках. И тут бросается в глаза картина, на которой изображены похороны двух солдат («По приказу родины»). Тот факт, что они «плоско» лежат на спинах в гробах, вполне закономерен. А вот то, что почетный караул «лежит» справа и слева как бы на «клапанах» разверстой могилы, заставляет задуматься – не след ли это многолетней работы Ладыженского в театре, искусстве, где открытая перед зрителем «четвертая стена» оказалась... разверстой могилой. Ведь к моменту отъезда и уничтожения своих работ Ладыженский уже давно в театре не работал. Не стала ли оставленная сцена, на которой художник оформлял один спектакль за другим, образом той сцены жизни, последняя картина которой – всегда разверстый параллелепипед, на который смотрят сверху. И «супрематическому» натурализму плоского квадрата и прямоугольника здесь препятствует осыпь краев земельной геометрической фигуры с прямыми углами в плане и двойная трапециевидность в «фас» того предмета, в который ложатся «как скрипка в футляр» и который сам должен лечь в могилу.

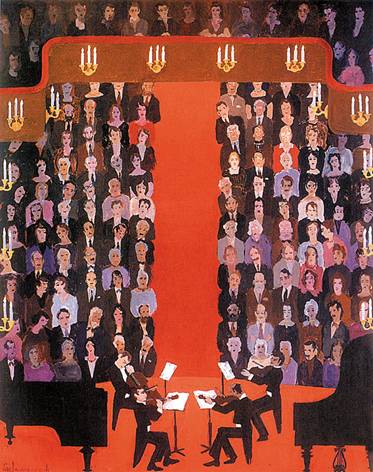

На этом фоне жесткая геометричность разного рода повозок, телег и даже кроватей в публичном доме и рядов стульев в концертном зале («Концерт Шуберта»), где слушают Шуберта (хорошо, что не «Похоронный марш» Шопена!), постоянно говорит зрителю Ладыженского: «memento mori»!

Впрочем, такой пространственный язык сам по себе отсылает зрителя к истории театральной декорации первой трети ХХ века, когда Ниссон Шифрин или Александр Тышлер создавали на сцене свой собственный художественный мир. Но если о близости Ладыженского и Тышлера критики и мемуаристы вспоминают, то об экспериментах Шифрина с так называемой «шаровой перспективой» при изображении хотя бы таежного поселка, где домик оказывается окруженным забором и деревьями, как бы лежащими на плоских развернутых «клапанах» четырех сторон квадратного забора, никто, насколько мы можем судить, не пишет. А ведь это вполне значимый пространственный и перспективный подтекст картин и рисунков Ладыженского.

Цикл «Люблинское кладбище в Москве».

Все смертны. 1979–1981 годы

Еще более ясно это становится при сравнении двух работ, которые находятся в разных альбомах художника. Это упоминавшийся уже «Концерт Шуберта» и «Все смертны» из цикла «Люблинское кладбище в Москве». Здесь концертный зал одной картины просто оказывается «обращен» в кладбищенские ряды другой. Не будем специально анализировать откровенно еврейские лица слушающих музыку Шуберта и покойников, с высокой степенью вероятности отправившихся на нееврейское кладбище под нееврейский похоронный марш. Да еще на Люблинское кладбище, где есть специальный участок для умерших в советском госпитале немецких военнопленных – прямых виновников уничтожения того еврейского мира, о котором размышляет Ефим Ладыженский. Картин такого рода мы у него не видели. Поэтому нельзя сопоставлять его «Люблинское кладбище» с нашими собственными впечатлениями, но отрешиться от них трудно.

Ладыженский не был только сумрачным певцом замогильных тем. Его замечательные «Похороны председателя колхоза» на том же кладбище выдают остроумие художника. В самом центре колхозной похоронной процессии, среди массы людей с непокрытыми головами, мы видим бородатое лицо, чуть ли не в хасидской черной шляпе, на ярко-белом фоне венка.

Однако веселье кончается на израильских картинах из серии «Вечный жид». На центральной, по-видимому, картине цикла «Я в Иерусалиме» не только сам художник «распят» на ее крестообразной композиции, но и упоминавшийся выше «Концерт Шуберта» жестко противопоставлен по диагонали слева направо еврейским похоронам. Однако от примитивных христианских коннотаций картину спасает замечательный жест художника, держащего в левой руке палитру, которая выглядит как сорванная со своего традиционного в христианском искусстве места над головой распятого, где обозначено, что он и есть «Царь Иудейский». Ладыженский распят не столько на кресте, сколько на крестовинах растяжек холста, видных лишь в том случае, если повернуть холст изображением к стене. И именно на фоне таких крестовин изобразил себя художник (на картине из той же серии «Я в Рамоте») в виде святого Себастьяна, который, как известно, был привязан к дереву и пронзен массой стрел. Ладыженскому хватило одной стрелы: той, что направлена в сердце. И рана эта связана с холстами, повернутыми к стене, и их крестовинами. А множественность стрел классического св. Себастьяна заменяет множественность крестовин молчащих и повернутых к стене холстов.

Практически все писавшие о Ладыженском отмечали его довольно необычный для Израиля внешний успех художника. И прежде всего – большое количество выставок в престижных залах, включая Музеон Исраэль. Однако распятие художника на фоне картин его иерусалимской выставки на иерусалимской же картине «Вечный жид», быть может, отчасти объясняет что-то в решении Ладыженского покончить с собой перед самым открытием своей одновременно пред- и посмертной выставки 1982 года.

Подобное самоощущение художника было во многом навеяно и невеселой историей цикла работ художника, связанного с «Конармией» Исаака Бабеля, которые пришлось-таки оставить в хранилище Союза художников. И лишь этому циклу суждено было выйти в свет в СССР.

Уже в Израиле Ладыженский предпринял попытку графической разработки той же темы. Зная то, что происходило с художником, нам очень трудно согласиться с общепринятым мнением, что графическая серия по мотивам «Конармии» является воспроизведением своей цветной предшественницы, оставшейся в Советском Союзе.

Концерт Шуберта.1968–1981 годы

Когда художник класса Ладыженского, способный осмыслить и композиционные, и пространственные, и колористические свойства своих работ в терминах, образах и символах судьбы художника и судьбы его народа, отказывается от цвета, переходя к жесткой станковой графике, это заставляет задуматься над проблемой: не ушли ли от него живые цвета бабелевской Одессы в Израиле, не утратили ли они свой смысл на фоне выжженной Иудейской пустыни? И даже более жестко: нужны ли были в Израиле кому-то проблемы южного многонационального города, пережившего и расцвет, и кровавую революционную баню, и недолгий советский подъем «юго-западной» школы, приведший всех ее лучших представителей в советскую Москву? Перелома, связанного с переездом в Израиль 1970‑х годов, уже достаточно для того, чтобы померкли краски бабелевской Одессы, заменившей советским художникам-евреям, тем более одесситам, все остальные способы национальной художественной саморепрезентации.

Говоря же более обобщенно, стоит подумать над тем, нужны ли были новой израильской культуре художники и писатели диаспоры, даже класса Шагала, если их творчество питалось соками идишской культуры, не говоря уже о культуре русско- и советско-еврейской с практически вырожденной еврейской компонентой? На этом фоне мгновенно утрачивали свою ценность запретные или ограничивавшиеся в СССР еврейские темы и образы, разрешенные под флером Бабеля или Шолом-Алейхема, в редких случаях Бабьего Яра. А «широко известные в узких кругах» советские художники на сквозняке мирового художественного рынка мгновенно теряли свою самость и оригинальность.

Так возникала пустота. И в ней Ладыженский, возможно предчувствуя все это, а возможно завершая свой путь, начал встраивать себя в историю и контекст еврейского искусства.

Зрители, знающие позднего Александра Тышлера, мгновенно почувствуют в статуарно-фотографических холстах Ладыженского диалог с тышлеровскими изображениями семейных фотографий провинциальных еврейских мастеров первой четверти ХХ века, которые создавались в 1960–1970‑х годах.

А в изображениях 2, 3 из серии «Нескончаемая летопись» («Вечный жид») узнаешь и шагаловских раввинов, и его же витражи уже израильского производства. Причем на второй картине явно шагаловский еврей со свитком Торы окружен арабами в чалмах. По-видимому, это и есть символ Израиля в художественной системе Ладыженского. Сюда же примыкает картина с безликими изображениями френчей и пиджаков советских вождей, отразившихся на красной кремлевской стене, где все они, кроме Хрущева, так или иначе похоронены, а под ними, вверх ногами, изображены три грустных еврея с Торами. Столь же безликий Николай II, свергнутый революциями 1917 года, возглавляет всю эту череду вождей еврейских бед ХХ века. Если бы не Николай, то в голову пришли бы строки Александра Галича: «А в окнах, как бельма трахомы, уже никому не знакомы безликие лики вождей…» Возможно, в Израиле разница между этими фигурами уже и стерлась. Остались мантии, короны, пиджаки и т. д., а суть осталась та же, что и в бесконечной череде гонителей евреев всех веков, которые объединились в израильском ренессансе еврейской истории.

Впрочем, не только в России евреи становились комиссарами революционных полков, всегда в итоге, как сказано не нами, расплачиваясь жизнями Бронштейнов и Нахамкесов за Троцких и Стекловых…

Едва ли это не подведение итогов борьбы корреспондентов бабелей-лютовых с казачьими комиссарами минцами за свободу народов всего мира в красных «конармиях». Тогда первая картина цикла «Нескончаемая летопись» («Вечный жид») – где странные 14 евреев сидят за свитком Торы на фоне белой Стены Храма и «читают» развернутую Тору с витражом Шагала, изображающим Моисея, получившего Скрижали Завета, – поразительно напоминает ту самую разверстую могилу с солдатами, – с кем угодно, – о пространственном и перспективном строении которой мы говорили выше.

В этой серии под № 2 голубой еврей с Торой еще может улететь в лазурь от занявших три стороны прямоугольника арабов, а в картине № 3 перевернутые вверх ногами евреи сами окутаны какими-то текстами из размотанного свитка, оставляющего им лишь вход в преисподнюю, в которую, по крайней мере внешне, коммунисты не верят...

Тогда помещение картины с шагаловским витражом в качестве № 1 серии не столько дает новому еврейству выход, сколько оказывается (если за Торой Шагала не только видеть, но и читать Сефер Тора) началом той истории, которую на сегодня наследует Израиль.

Цикл «Вечный жид». Я в Рамоте.

1980–1981 годы

Размышления над творчеством своих предшественников Ладыженский не Шагалом начал и не им закончил. Достаточно взглянуть на картину «Часовщик Коган», чтобы безошибочно узнать сознательно транспонированных в несколько шагаловской манере часовщиков Иеуды Пэна. Другое дело, что и у Шагала, и у его витебского учителя Часы связаны также с осмыслением той бесплотной материи, которую они должны учитывать и измерять, а у Ладыженского это уже время русско-еврейской художественной истории ХХ века, в которой он ищет свое собственное место. Возникает вопрос: как соотносится в этой системе время и место человеческой жизни с вечностью, которую даже библейским праотцам не удалось достичь? Ответ приходит в серии квазипримитивистских рисунков, стилизованных под детские: «Асенька в пересказе дедушки». Достаточно вспомнить хотя бы поздние иллюстрации Герша Ингера к детским рассказам Шолом-Алейхема, чтобы такое завершение творческого пути Ладыженского поставило его в один типологический ряд с откровенно еврейским художником Ингером. Только у Ладыженского эти рисунки посвящены не воспоминаниям о его собственном ушедшем детстве, а реальному детству собственной внучки, и не в ушедшем местечке, а в реальном Израиле.

Все это говорит о том, что и в Израиле активно продолжалось раздвижение границ художественного мира одесского уроженца и московского жителя Ефима Ладыженского.

И наконец, еще об одной легенде, которую повторяют пишущие о Ладыженском. Будто бы художник увидел как-то в мастерской знакомого скульптора каркасы для будущих скульптур и вдохновился этими страшноватыми подобиями человеческих тел в жутких позах. Художник, окончивший соответствующее учебное заведение, пусть и не по классу скульптуры, неизбежно видел подобные каркасы еще в юности. Тот же факт, что в определенный момент жизни эти воспоминания стали художественным языком, говорит лишь о том, что конкретные впечатления еще надо было включить в сложную систему художественного мышления Ладыженского как раз в период очередного обобщения накопленного опыта. Поэтому, сожалея о трагическом конце мастера в Израиле, мы все же считаем, что и переживания, связанные с отъездом, и трудное приспособление к Израилю оказались вовсе не бесплодны в художественном смысле. А разве не ради творческой реализации, пусть и сколь угодно трудной жизнью, живет настоящий художник? И тот факт, что этот художник еще и русский еврей, лишь придает ситуации напряженность и драматизм, без которых ничего серьезного в искусстве не бывает.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.