[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2009 ТИШРЕЙ 5770 – 10(210)

Решение жилищной проблемы

Светлана Шенбрунн

Анну Моисеевну уволили с работы. Она работала в библиотеке Исторического музея в отделе каталогизации и перепутала какие-то карточки: поместила карточки из закрытого фонда в основной, и ее выгнали за профнепригодность. Она утверждает, что это не ее вина, – ей нарочно подсунули не те карточки. Что она, не знает грифа закрытого фонда? Слава Б-гу, пятнадцать лет проработала в этой библиотеке, только последний дурак может не знать!

Но из-за работы она не расстраивается – устроилась гардеробщицей на трикотажную базу, которая в нашем доме – в подвале под четвертым и пятым подъездами, – и довольна. Говорит: тьфу! Пускай они там подавятся своими фондами! Как вам это нравится? Закрытый фонд! Почему человек не должен читать книгу? Раз написано, надо читать. Я лично ни одного дня не могу прожить без книги. Ничего, теперь мне, по крайней мере, не надо тратить деньги на троллейбус. Две минуты, и я уже на работе.

– В этом смысле вы, может, и правы, – вздыхает мама. – Вообще, я вам скажу, сегодня чем меньше значишь, тем меньше рискуешь. Вот Блатин… Слышали? Наш сосед из шестнадцатой квартиры. На прошлой неделе еще значился главным редактором «Комсомольской правды», и вдруг сняли без всякого предупреждения. Единым махом лишили всего – и распределителя, и персональной машины…

– Нинусенька, ты как сорока разносишь на хвосте досужие сплетни, – хмурится папа.

– Какие сплетни? Мне Валя сама сказала. Прибежала вся в слезах. В один и тот же день исключили из партии и сняли с работы. Якобы из-за его знакомств с кем-то из ленинградцев.

– Вот почему! – восклицает Анна Моисеевна. – Я заметила: всегда иду – машина стоит, и вдруг нету.

– А как, простите, можно быть незнакомым с людьми, с которыми ты работаешь? – удивляется мама.

– С людьми, с которыми работаешь, действительно трудно быть незнакомым, – соглашается папа, – но с соседями, которые завтра будут объявлены врагами народа, общаться совершенно не обязательно.

– Да, – хмыкает мама, – ты уже знаешь, что будет завтра. Премудрый пескарь… Посмотрела бы я на тебя…

– Павел Александрович прав, – объявляет Анна Моисеевна. – Зачем собирать чужие несчастья, когда своих хватает? Нет, из-за работы я не буду плакать, пускай не радуются. Если кто-то думает, что это так уж страшно – из каталога попасть в гардероб, так он ошибается. Да, утром и вечером успевай подхватывай: пальто, всякие шапки-шляпки, кашне… Кашне постоянно вылетают из рукавов, им нет сил засунуть как следует. Плюс галоши, ботики, – большой объем. Действительно, приходится покрутиться. Зато весь день сижу и читаю книгу. Можно сказать, отдыхаю как в настоящем санатории. Если бы не то, что у меня умер муж… Это уже, я вам скажу, серьезная неприятность, когда умирает муж.

– Как? – не понимает мама. – У вас умер муж? И вы ничего не сказали? То-то я смотрю, его совершенно не видно.

– Как его может быть видно, когда он взял и умер? Хотя я его абсолютно к этому не толкала. Причем это уже пятый муж. Когда у меня умер первый муж, я не расстраивалась, – признается Анна Моисеевна. – Я знала, что долго не засижусь во вдовах. Ха, все мужчины заглядывались на меня. Не только евреи, но и многие русские. Я была блондинка с голубыми глазами и без всяких этих болезней, которые потом вылезли.

Вылезли у нее не болезни, а глаза.

– И когда то же самое случилось со вторым мужем, я тоже, знаете, не особенно волновалась: мне было двадцать восемь лет, и я была исключительно привлекательная.

– Можно представить себе… – произносит папа, глядя в окно.

– Да, у меня была большая грудь, – сообщает Анна Моисеевна. – Пока женщина молодая, ей совершенно не о чем беспокоиться. Я всегда имела очень приличных мужей. Но теперь я уже не уверена. Конечно, я не из тех, которые привыкли сорить деньгами. Я всегда была бережливой, даже если муж прилично зарабатывал. Дело не в деньгах, но вы сами понимаете: женщине трудно быть одной. Одинокая женщина, я вам скажу, это как левая нога без правой.

– Да, – вздыхает мама, – вот именно. Бедная Валя: трое детей. Никогда не знаешь, где тебя прихлопнет. Если его арестуют, могут и квартиру отнять…

Ирина Васильевна, жена Поздняева, родила еще одного мальчика. Он лежит на кровати, завернутый в одеяльце. Мы привезли ему подарки: пеленки, подгузники, распашонки и вязаный шерстяной костюмчик. Костюмчик Анна Моисеевна достала для мамы на своей трикотажной базе.

– Я так решила, что пеленки никогда не бывают лишними, – объясняет мама. – Ну, расскажите, расскажите, как прошли роды, как все обошлось?

Я чувствую, что ей самой ужасно хочется рассказать про свои роды – как у нее не было сил тужиться и как ребенка уже хотели тащить щипцами.

– Роды-то прошли, – хмурится Ирина Васильевна, – живой родился. А потом забрали в инкубатор – дескать, слабенький, недоношенный. Ну, я сначала ничего не понимала, а потом мне женщины в палате говорят: «Ты что, с ума сошла? Зачем отдала? Больше и не увидишь его. Специально забрали, чтобы уморить». И действительно, день прошел, второй – не несут ребенка. Всем приносят, а мне нет. Нельзя, говорят, это для него опасно. Сцеживайте пока молоко. А как его сцеживать? Легко сказать… Кинулась к заведующему: пустите, говорю, хочу видеть своего сына. А заведующий тоже еврей – все врачи евреи, – нельзя, говорит, не положено, у нас там все стерильно, для ослабленных детей опасна инфекция. Ну, я такой скандал устроила, говорю, знаю я, как у вас стерильно, у меня муж журналист, ответственный работник, я вас всех разоблачу, убийцы проклятые! Еле вырвала на пятый день. Спасла из их когтей.

– Да что вы, Ирина Васильевна, – пугается мама, – что вы такое придумываете! Как это врачи могут уморить младенца? Зачем? С какой стати?

– С какой стати? – усмехается Поздняев. – Убрать тех, кто им мешает, и посадить своих людей.

– Помилуйте, убрать грудных младенцев? Каким же образом грудные младенцы могут кому-то мешать? – недоумевает мама.

– Ослабить нашу оборонную мощь. Не будет солдат, кто воевать станет?

– О чем вы говорите?.. – бормочет мама.

– У них инструкции от «Джойнта»! – объявляет Ирина Васильевна.

– Ирина Васильевна, дорогая, вот уж никогда бы не поверила, что интеллигентный человек может поддаться этой дешевой пропаганде...

– Вы, Нина Владимировна, верно с луны свалились, – говорит Ирина Васильевна. – Вы что, газет не читаете?

– Ну как вам сказать… Просматриваю иногда.

– Да они же сами во всем сознались!

– Но не все же поголовно…

– Не все поголовно? А это вы видели? – Ирина Васильевна берет с тумбочки какие-то листки и принимается зачитывать: – Вот, пожалуйста. «Мой старший сын погиб в одном из родильных домов Москвы два года назад – в апреле пятьдесят первого года. За сутки до выписки у него началось заражение через пуповину, и на следующий день его не стало. Другие мальчики заражались через глаза, уши и другие органы. Многие матери поседели почти в одно время, хотя им не было и двадцати пяти. Одна из аптек на Арбате выдавала отравленные лекарства населению, в частности беременным женщинам».

– Нет, я не спорю, – говорит мама, – бывают врачебные ошибки, халатность, но чтобы преднамеренное вредительство…

– «В настоящее время многие врачи роддомов и фармацевты арестованы. Следственными органами установлено, что немалое число врачей еврейской национальности выполняли задания иностранных разведок». Дальше тут… – Ирина Васильевна перелистывает страницу. – Вот: «Дело было весной, приближалась русская Пасха. В Минске евреи убивали русских детей и на их крови замешивали мацу. Это сущая правда, и ее подтвердили ответственные партийные работники».

– Что за бред? – возмущается мама. – Откуда эта чушь?

– Это из показаний пострадавшего, – говорит Ирина Васильевна.

– Ненормальный какой-то… – вздыхает мама.

– То, что изуверы-врачи были связаны с посольствами США и Израиля в Москве, в частности с Голдой Меир и Моше Даяном, полностью подтверждено и доказано, – сообщает Поздняев.

– Константин Иванович, вас послушать, так прямо страшно становится – какой-то вселенский заговор.

– Вот именно, вот именно, что заговор. А вы как думали? Мы живем в эпоху острой классовой и идеологической борьбы.

– Не знаю, не знаю… – вздыхает мама.

– Вот уж, Нина Владимировна, нашли кого защищать, – говорит Константин Иванович. – Врагов наших.

– Жданова умертвили, Щербакова, маршала Василевского чуть на тот свет не отправили, маршала Говорова, Конева, – перечисляет Ирина Васильевна, – а вы говорите!

– Да, между прочим, сегодня скончался этот бес Мехлис, – сообщает Константин Иванович. – Тоже немало русской кровушки попил… В одном только Крыму сотни тысяч уложил.

Младенчик на кровати начинает пищать, Ирина Васильевна кладет его на стол и разворачивает одеяльце. Какой он страшненький! Голова еще ладно, куда ни шло, но тельце ни на что не похоже: крохотное, сморщенное, ужасного фиолетового цвета, ножки кривые, тонюсенькие, а ступни огромные. И весь как-то бессмысленно дергается. Неужели все дети бывают такие? Фу, даже смотреть не хочется.

– Негодяи! – плачет Алла Вольфсон. – Неужели они не понимают, что они всех нас подставили под удар!

Значит, она верит, что врачи действительно вредители и отравители. Мама не верит, а я не знаю, верить или нет. Не хочется в это верить.

– Чего им не хватало, чего?! – плачет Алла.

Вот именно – чего им не хватало? Зачем им было кого-то неправильно лечить? Лучшие в стране врачи, в Кремле работали. Получается, что они всю жизнь учились и набирались опыта только для того, чтобы кого-то отравить. Как какая-то сеньора Тофана. Может, все-таки еще выяснится, что они не виноваты.

– Подожди, не плачь, – говорю я, – может, это все неправда…

– Как – неправда? – не понимает Алла. – Их же арестовали!

Мама возвращается из гастронома вся в слезах.

– Что такое, Нинусенька, что случилось? – спрашивает папа.

– Меня… Меня вышвырнули из очереди, – с трудом выговаривает мама. – В молочном отделе… Подошла моя очередь, а я стою, не знаю, что взять, – сметана кончилась, и кефир, оказывается, тоже закончился, остался ацидофилин, но он же сладковатый, в щи абсолютно не годится. Творога третий день не завозят. Я, собственно, из-за сметаны и встала. Ладно, решила – нет так нет, хотя бы масла возьму, по двести граммов дают, и бутылку ацидофилина, что делать, не уходить же с пустыми руками, такую очередь отстояла… Сыра, подумала, еще надо взять, граммов сто или двести, сыр может и полежать, ничего не случится. Ну, наверно, замешкалась на секунду. И представь себе, накинулись как бешеные, принялись толкать, орать, какая-то баба закричала: мы с работы, а тебе, видно, делать нечего, жидовка проклятая! Да, так и сказала, без малейшего стыда, и вся очередь, вместо того, чтобы унять ее, меня же и обругала. Форменным образом вытеснили – с таким остервенением… Всякие оскорбления…

Представляю себе: мама топчется возле застекленного прилавка с поднятым в тяжких размышлениях пальчиком, а очередь напирает и бесится.

– И никто, ни один человек не вступился … – рыдает она. – Дикое хамство… Хуже, чем хамство. Невозможно поверить…

Интересно: когда меня выгнали из очереди в булочной, мама и не подумала вступиться за меня. Наоборот, набросилась и всячески обругала. А теперь плачет и ищет сочувствия.

– Это вы, Нина Владимировна, считайте, легко отделались, – утешает Елизавета Николаевна. – У нас, тут вот, возле стадиона, – она придвигается к маме поближе и переходит на громкий испуганный шепот, – напротив проходной… Мужчину на всем ходу из трамвая выкинули – из-за еврейской внешности, – и никто даже не подошел. Так и валялся, как собака, с переломанными ногами!

– Я в молодости абсолютно не была похожа, – объясняет мама, – а теперь часто говорят. И не только русские, евреи тоже – принимают за свою. Видимо, с годами что-то такое проявилось. Но, поверьте, мне больно не то, что меня посчитали за еврейку, а вот это отношение: ни один человек…

Анну Моисеевну опять выгнали с работы. Какой-то хулиган стал кричать, что она выдала ему чужое пальто. Тогда она сказала – просто так, чтобы он успокоился: «Что вы волнуетесь? Это пальто намного лучше вашего. С барашковым воротником». Но он начал орать, что ему не нужно лучше, ему нужно его пальто. Она пошла искать его пальто, и нашла, и подала ему, а он при всех сотрудниках обозвал ее старой жидовкой. И тогда Анна Моисеевна плюнула ему прямо в его поганую морду.

– А что, я должна была молчать, когда он говорит мне такие вещи? Что я жидовка, это я, допустим, и без него знаю. Это уже не новость. Между прочим, я никогда не скрывала, что я еврейка.

– Хм, полагаю, было бы затруднительно скрыть сей факт, – замечает папа.

– Но я терпеть не могу, когда указывают на мой возраст!

Теперь в «Литературке» и других газетах много пишут про роман Василия Гроссмана «За правое дело», вскрывают крупные недостатки этого ущербного сочинения и осуждают тех, кто не принял во внимание справедливую критику, выраженную в обсуждении романа до его напечатания писателями Бубеновым, Агаповым, Катаевым, Кожевниковым и Грибачевым. А совсем еще недавно в той же «Литературке» писали, что этот роман крупное произведение, и зачисляли в ряд наиболее значительных достижений минувшего года. Я собиралась прочесть его, но теперь не буду.

С дочкой Катаева Женей я дружила в Переделкино. Катаев написал хорошие книги: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «За власть Советов», «Квадратура круга». А Кожевниковы живут в нашем доме, в четвертом подъезде, Ира Кожевникова учится в нашей школе. Вообще-то, по-настоящему она не Кожевникова, а Мазурук. Мазурук, Ирин отец, полярный летчик и герой Советского Союза, но Ирина мама почему-то развелась с ним и вышла замуж за Кожевникова. У них есть собака.

– Черт их знает, за ними не уследишь – сегодня одно, завтра другое, – вздыхает мама.

Папа молчит, но я вижу, что все это очень беспокоит его. Целыми днями сидит за машинкой, но ничего не пишет, только смотрит в окно и курит. Может быть, он сам успел сказать в Союзе писателей что-нибудь положительное по поводу этого ущербного романа. Написано, что ряд критиков и писателей при обсуждении романа Василия Гроссмана в московской секции прозы встали на вредные позиции безудержного захваливания. Наверно, он боится теперь, как бы его не обвинили в утрате бдительности и профнепригодности.

– Павел, ты слышал? – волнуется мама. – Анна Моисеевна говорит, будто бы евреев намечено выселять из Москвы.

– Угу, – тянет папа, не открываясь от машинки.

– Нина Ильинична тоже подтвердила, сказала, что в «Правде» только об этом и шушукаются по углам, рассказывают всякие ужасы.

– Ну, если и Нина Ильинична...

– Да, будто бы уже подогнали к Москве составы. Якобы собираются вывозить в Биробиджан.

– Вот как? А что еще сказала Анна Моисеевна? – интересуется папа.

– Не знаю… По-моему, и этого достаточно. Будто бы надеются таким образом решить жилищную проблему.

– Чью? – спрашивает папа. – Нины Ильиничны или Анны Моисеевны?

– Перестань, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Тут уже совершенно не до шуток. Она в отчаянии, ты же знаешь: Юлин отец – еврей.

– Юлин отец Нине Ильиничне – нашему забору двоюродный плетень. Женат и имеет троих собственных детей.

– Нет, не говори, он очень порядочный человек: все время помогает ей материально. Между прочим, Нагач тоже был наполовину еврей – у него мать еврейка. В те годы это было модно – жениться на еврейках.

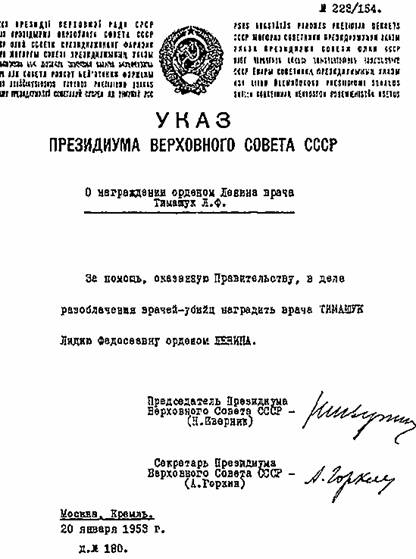

– Нинусенька, – говорит папа, – надеюсь, ты помнишь указ Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за распространение в военное время ложных слухов.

– При чем тут военное время? – удивляется мама. – Война, слава Б-гу, давно кончилась.

– Война кончилась, но мы находимся в состоянии неослабевающей глобальной идеологической конфронтации с Соединенными Штатами и их союзниками, – объясняет папа.

– Не понимаю, о чем ты. Никаких ложных слухов я не распространяю, – защищается мама. – Отец Ногача был белорус, а мать еврейка, это общеизвестно. Не исключено, что еще и сейчас жива. Во всяком случае, до войны приезжала посмотреть на внуков. Не старая еще женщина. Юлю, конечно, нельзя считать ее внучкой, поскольку она от другого мужчины...

– Распространение ложных слухов... – повторяет папа, – возбуждающих тревогу среди населения.

– Да, – говорит мама, – кому тревога, а кому, как посмотришь, и праздник. Пляска на чужих костях. Конечно, не хочется верить… А что же будет с такими семьями, в которых, допустим, мать русская, а отец еврей?

– Действительно, тут решение жилищной проблемы наталкивается на определенные трудности, – соглашается папа.

– Прекрати, ради Б-га! Вечное скоморошничество. Я серьезно спрашиваю: дети остаются или тоже подлежат выселению?

– Теоретически дети остаются с матерью.

– Что значит – теоретически?..

– Поскольку на практике абсолютно ничего не происходит и не может произойти.

– А если, допустим, как у Корабельских – отец русский, а мать еврейка?

– Дети отправляются с матерью.

– Но это же ужас! Как она сможет прокормить двоих детей?

– Извини, Нинусенька, мне кажется, пора прекратить этот нелепый разговор, как ты могла бы догадаться, никакого удовольствия он мне не доставляет. Тем более что нельзя знать, кто сейчас стоит за нашей дверью и слушает твои недальновидные разглагольствования.

– Недальновидные разглагольствования! Можешь поверить, мне это тоже не доставляет ни малейшего удовольствия. Но ты сам согласился, когда я сказала, что уже подготовлены составы.

– Не фантазируй, мой дорогой Кисик, я не согласился и не мог согласиться с провокационными измышлениями твоих взбесившихся от безделья приятельниц. Весьма сомневаюсь, чтобы милейшая Анна Моисеевна собственными глазами наблюдала эти составы.

– Не наблюдала, но она говорит, что ее брата вызывали куда следует и убеждали подписать письмо.

– Мерзкая бесстыжая сплетница! Ее брат никому не нужен и не интересен. Мелкая, незначительная сошка. Надувает щеки! Пытается придать себе весу путем распространения лживых слухов.

– Не такая уж незначительная. Как-никак профессор, преподает в институте.

– Если кто-то и будет подписывать подобные письма, то академики и видные деятели искусства, а не жалкие институтские профессора, которым несть числа.

– Она говорит, что уже связала узел с самыми необходимыми вещами, у нее все готово. Смешно, конечно, неужели она надеется перенести такую дорогу, в ее-то возрасте?.. Б-же мой! Как вспомню, как мы сорок дней тащились до этого проклятого Красноуфимска... – Мама начинает всхлипывать. – Почему судьба не сжалилась надо мной, зачем я не сдохла там, к чему все эти мучения!.. Отделалась бы раз и навсегда!..

– Прекрати, Нинусенька, устраивать нелепую истерику. Ничего абсолютно не случилось.

– Нет, объясни мне, что же это творится? Ведь должен быть какой-то предел издевательствам!..

– Нинусенька, я сказал и повторяю: эти вздорные слухи абсолютно безосновательны. У тебя нет никакой причины рыдать и сокрушаться.

– Лера Сергеевна утверждает, что это делается для защиты еврейского населения от всякого рода погромщиков. Хороша защита!

– Совершенно верно, если что-то и будет предпринято, то исключительно ради спасения Анны Моисеевны от справедливого народного гнева, – кивает папа. – Гуманная политика правительства.

– Хоть бы уже не дожить до торжества этого гуманизма!.. – стонет мама. – Пусть уж лучше сразу сгонят всех в кучу и скинут с моста в реку!

– Как я догадываюсь, главным источником этой ценной информации является Елизавета Николаевна, – объявляет папа. – Почерпнула ее на рынке в Немчиновке или у Зины на Филях. Отвратительнейшая паникерша! Ее-то безусловно давно пора выслать либо в Биробиджан, либо на Соловки.

– Елизавета Николаевна, кстати, ничего по этому поводу не говорила... – припоминает мама. – Действительно, нужно будет расспросить ее, как-никак она тоже работает в «Правде», варится в том же котле. Может, знает что-то конкретное…

Книгоноша принес книги. Опускает четыре тяжеленные пачки на пол, распутывает бечевки.

– Первым делом, конечно, товарищ Сталин, – сообщает он почтительно и откладывает книгу в сторону. – Восьмой том. Между прочим, знаете, я сегодня обратил внимание: особое издание, печатается по постановлению Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков… Далее у нас: «Записки сумасшедшего», «Невский проспект», «Нос»… Гоголь, третий том. «Нос», я вам скажу, исключительно замечательное произведение, я еще у себя в Барановичах успел ознакомиться, так живо все описано. Очень правдоподобно. В некоторых местах, конечно, можно было бы чуть-чуть сократить… Вы понимаете, про что я думаю...

– Не имею намерения отгадывать ваши мысли, – объявляет папа.

– Ну, неважно… Толстой Лев Николаевич. «Воскресенье»… Такое название. Быстро издают, тринадцатый том уже.

– Чертова дюжина, – замечает мама.

– Нет, вы знаете, – возражает книгоноша, – у нас, у евреев, – тринадцать считается даже счастливым числом.

– Да? Странно. Большого счастья я что-то в последнее время не наблюдаю, – хмыкает мама.

– Ну, как посмотреть…

– Да уж с какой стороны ни смотри, один сплошной кошмар, – постановляет мама.

– Ничего – день так, день эдак…

– Бросьте, и так и эдак – в страшном сне не привидится, – упорствует мама.

– Нет, я потому, что у нас тринадцать лет считается у мальчиков совершеннолетие, – объясняет книгоноша, – большой праздник. То есть сейчас, конечно, нет – избави Б-г! – сейчас все пионеры, но раньше было. Я для вас специально захватил еще кое-что из разрозненного, – обращается он к папе, – если вдруг пожелаете. Помимо подписки. Вот, Леонардо да Винчи. Великий изобретатель. Исключительно богатое издание. С золотым тиснением. Иллюстрации…

– Отложите, я подумаю, – говорит папа.

– Еще раз товарищ Сталин – «Экономические проблемы социализма»…

– «Экономические проблемы» у меня есть, – отказывается папа.

– Ну, есть так есть… Вилис Лацис никак не интересует?

– Вилис Лацис не интересует.

– Я так и предполагал. Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка», тоже приличные иллюстрации.

Папа кивает, книгоноша кладет «Малахитовую шкатулку» на Толстого.

– «Внешняя политика Русского централизованного государства».

– Не нужно, – говорит папа.

– С портретом автора и четырьмя картами?..

– Я сказал: не нужно!

– Пожалуйста, пожалуйста, как скажете, – уступает книгоноша. – Я только показываю. Вот – Джеймс Фенимор Купер, «Следопыт».

– Купера давайте.

– «Памятники народного зодчества».

– Не нужно.

– Более ста иллюстраций?..

– Я сказал: нет! – взвивается папа. – Вы что, русского языка не понимаете?

– Нет, что же? Я разве настаиваю? Немирович-Данченко, в двух томах. «Театральное наследие».

– Не нужно.

– Арсеньев, «В дебрях Уссурийского края»…

– Арсеньева давайте.

– Огарев. Я, знаете, однажды читал, так он был лучший друг Герцена.

– Покажите, – говорит папа и принимается листать Огарева. – Хорошо, положите.

– Сытин, «Из истории московских улиц»…

– Положите.

– Павел, у нас же есть Гиляровский, – напоминает мама.

Папа хмурится и ничего не отвечает.

– Виктор Гюго, исключительно захватывающие произведения. Конечно, «Художественная литература» – «Художественная литература» плохо не сделает. «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». Потом будет еще второй том.

– Хорошо, – говорит папа, – присоедините.

– Павел, куда ты все это набираешь? – пугается мама. – И так уже продохнуть невозможно от книг!

Книгоноша замирает с Виктором Гюго в руках и смотрит на папу. Папа угрюмо молчит.

– Семен Бабаевский? – произносит книгоноша неуверенно. – «Кавалер Золотой Звезды»…

– Не требуется.

– Да, я сам удивляюсь, зачем они включают, – подхватывает книгоноша. – Бабаевского в свободной продаже более чем необходимо, включают еще в Писательскую лавку… Может, Кисилев, «Декоративные многолетние растения»?

– Это я как раз хотела бы иметь, – оживляется мама.

– Положите, – разрешает папа.

– С иллюстрациями, – продолжает нахваливать книгоноша. – Очень красивая книга, получите большое удовольствие.

– Хотя с другой стороны… – мрачнеет мама, – если все эти разговоры имеют под собой какую-то почву, то зачем книги? Тут уже будет не до книг…

– Нинусенька! – обрывает ее папа. – Оставь, пожалуйста, свои размышления до более подходящего времени.

– Вот именно: более подходящего… – Мама поджимает губы и выходит из комнаты.

– Что же у нас тут набежало? – бормочет книгоноша и записывает цены на клочке бумаги. – Товарищ Сталин пять рублей семьдесят пять копеек, Гоголь восемь рублей, Толстой десять, Леонардо да Винчи… Леонардо да Винчи – вы как, желаете или нет?..

– Нет, – говорит папа.

– Леонардо да Винчи – нет… – Книгоноша со вздохом возвращает книгу в большую стопку. – «Малахитовая шкатулка» одиннадцать рублей пятьдесят копеек… – Всего… Проверю наоборот… Девяносто два рубля пятьдесят пять копеек – это Книжной лавке и мне, так сказать, за доставку… Девять книг по пять рублей – сорок пять. Вместе сто тридцать семь рублей пятьдесят пять копеек.

Мама возвращается в комнату.

– Что же вы стоите? Присаживайтесь, отдохните, сейчас будет чай, я поставила.

Книгоноша топчется возле стола и не знает, что ему делать. Чаю ему, конечно, хочется выпить, но смущает папино хмурое настроение.

– Садитесь, садитесь, на улице мороз, – прибавляет мама.

– Да, уважаемая, вы абсолютно верно заметили, – шутит книгоноша, – на улице мороз, а в спине остеопороз… Да, такой диагноз. Доктор сказал, так это теперь называется. Доктору виднее – ученый человек… У него ученость, у нас хворобы. Что делать – возраст…

– Не возраст, а таскаете неподъемные тяжести. Какая спина это выдержит?

– Должна выдержать, – вздыхает книгоноша, – куда ей от меня деваться? Нет, я не жалуюсь, кряхчу, но не жалуюсь – пока еще, слава Б-гу, на своих ногах. Тяжесть на тяжесть, я вам скажу, тоже не сходится. Я так про себя понимаю, лучше таскать книги, чем булыжники. Книга – источник знаний…

– Хрен редьки не слаще, – мама вытаскивает из шкафа чашку, заварной чайничек, сахарницу.

Книгоноша, потоптавшись у стола, хочет сесть, совсем уже приседает над стулом, но вдруг спохватывается:

– Ой, что же это я? Не девять, а десять! Всего десять. Совсем старый осел! Так что не сорок пять, а пятьдесят.

Папа как будто не слышит его.

– Я в том смысле, что мне пятьдесят рублей… За десять книг…

– Вы только что сказали – девять, – злится папа.

– Да, извините, ошибся – случается! – теперь подсчитал – десять.

– Не пытайтесь выжать из меня еще какие-то деньги! – выпаливает папа. – Вы уже получили все, что вам причитается!

– Как… получил? – бледнеет книгоноша, веснушки у него на лице становятся еще более рыжими. – Вы пока ничего мне не выплатили… Вот же они, книги…

Мама в растерянности смотрит то на книгоношу, то на папу.

– Вы мерзкий, лживый, корыстный старикашка! – заходится папа. – Вознамерились обдурить и обобрать меня! Специально ходите по квартирам, чтобы обманывать людей!..

– Павел, ты с ума сошел?.. – бормочет мама. – Белены объелся?

– Я не желаю видеть вас в своем доме!

– Можете проверить меня, пожалуйста, – предлагает книгоноша испуганно и раскидывает руки в стороны, – на мне нет никаких денег – может, два или три рубля – жена на дорогу дала. Самое наибольшее… Я к вам к первому, потому что вы в первом подъезде…

– Успокойтесь, ради Б-га, – упрашивает мама. – Я вам верю, вы не волнуйтесь, присядьте. Сейчас во всем разберемся. Можно же спокойно во всем разобраться.

Мама выходила из комнаты и не видела, но я-то все время была здесь, я точно знаю, что папа не давал книгоноше никаких денег. Точно знаю, но не смею сказать – зажимаю рот обеими руками, боюсь, что папа еще хуже взбесится, если я скажу. Как стыдно… Что он ему сделал, этот книгоноша?

– И ведь это не мои деньги, это для Книжной лавки, мне выдают по списку, – чуть не плачет старик. – Я только доставляю. Это у вас есть такое счастье, что вы можете получать все эти замечательные книги… А я только доставляю…

– Вот вам двести рублей, и убирайтесь отсюда! – папа швыряет на стол две сотенные бумажки.

– У меня нету сдачи, – бормочет книгоноша, – я к вам к первому, потому что в первом подъезде, на мне нет никаких денег…

– Я сейчас посмотрю, – мама направляется к шкафу, – может, у меня найдутся мелкие…

– Не нужно сдачи! – постановляет папа. – Чтобы ноги вашей больше не было здесь!

– Павел, что с тобой? – окончательно теряется мама. – Ты не в себе. Ты сошел с ума…

Книгоноша горестно вздыхает, прячет деньги и торопливо связывает оставшиеся книги.

– Ничего, ничего… – бормочет он. – Я не обижаюсь. Зачем обижаться? Вы ошиблись. Я тоже ошибся. Случается…

– Боже мой, чайник! – спохватывается мама. – Светлана, беги выключи чайник! Наверно, уже весь выкипел.

– Да, уважаемая, – книгоноша перекидывает две связанные бечевкой пачки через плечо, – я вижу, мне уже не придется попивать тут вашего чаю. Желаю вам долгого здоровья. Может, кто-нибудь другой будет носить вам книги, что делать…

– Объясни мне, что это значит? – спрашивает мама, когда дверь за ним закрывается. Не заламывает, как обычно, руки и не рыдает, просто спрашивает упавшим голосом. Глаза у нее печальные, застывшие, и мне становится ее жалко. – Что за дикая выходка? Ты уже совершенно не владеешь собой…

– Я прекрасно владею собой! – объявляет папа. – Но я не желаю видеть в своем доме этого гнусного отвратительного жулика! Вот именно из-за таких омерзительных типов, прибывших из различных Барановичей, и страдают порядочные люди.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.