[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ДЕКАБРЬ 2010 ХЕШВАН 5771 – 12(224)

Король Норвегии

Амос Оз

И был в нашем кибуце Икхат один человек, Цви Провизор, холостяк, невысокого роста, вечно моргающий, и лет ему было пятьдесят пять, примерно.

Любил он сообщать плохие известия: землетрясения, авиакатастрофы, дома, рухнувшие вместе со всеми своими обитателями, пожары, наводнения. С раннего утра он торопился прежде всех прочесть газету, прослушивал все сводки новостей с тем, чтобы мог он появиться на пороге столовой и огорошить тебя известием о том, что двести пятьдесят шахтеров завалены в одной из китайских шахт без всякой надежды на спасение, или поведать о шторме в Карибском море, перевернувшем паром, и все шестьсот его пассажиров отправились на дно. Он тщательно просматривал траурные объявления и о смерти известных людей узнавал раньше всех, именно он ставил об этом в известность весь кибуц. Однажды утром он остановил меня на дорожке, неподалеку от амбулатории:

– Слышал ты о таком писателе – Виславский?

– Да, слышал. А что?

– Он умер.

– Сожалею о его смерти.

– Писатели тоже умирают….

В другой раз он поймал меня, когда я дежурил в кибуцной столовой:

– Я видел траурное объявление, извещающее о смерти твоего дедушки…

– Да.

– И три года тому назад у тебя тоже умер дедушка.

– Да.

– Стало быть, это последний…

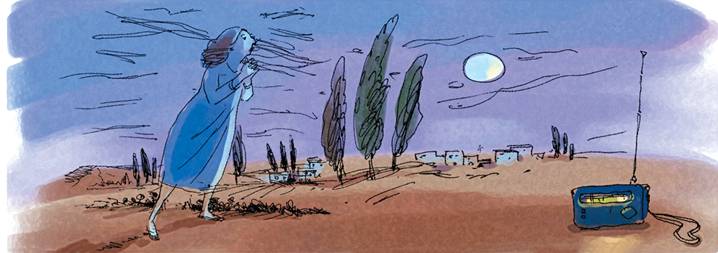

Цви Провизор работал один, благоустраивая территорию кибуца, занимаясь ее озеленением. Каждое утро он обычно вставал в пять часов, запускал поливальные устройства, разрыхлял почву цветочных грядок, высаживал рассаду, подрезал, окапывал, поливал, подстригал лужайки с помощью тарахтящей газонокосилки, опрыскивал, борясь с тлей, вносил органические и химические удобрения. На поясном ремне у него всегда висел транзисторный радиоприемничек, снабжавший Цви потоком новостей, из которого он черпал свои неиссякающие ужасные вести:

– Ты слышал? Колоссальная резня в Анголе.

Или:

– Умер министр по делам религий. Об этом сообщили десять минут тому назад.

Члены кибуца старались избегать его. В кибуцной столовой по возможности воздерживались от того, чтобы попасть с ним за один стол. Летними вечерами сидел он в одиночестве на зеленой скамейке у нижнего края огромной лужайки перед столовой, глядя, как по траве взапуски носятся дети. Вечерний ветерок раздувал его рубашку, осушая пот. Над кронами высоких кипарисов взошла и засияла красная луна, предвещавшая знойную, душную погоду. Цви Провизор обратился к женщине, сидевшей в одиночестве на соседней скамейке, ее звали Лона Бланк, и заметил с грустью в голосе:

– Вы слышали? В Испании сгорел сиротский приют и восемьдесят сироток задохнулись от дыма.

Лона, вдова, учительница в местной школе, около сорока лет, утерла платочком пот со лба и сказала:

– Это страшно, ужасно…

– Удалось спасти только троих, но и те в тяжелом состоянии.

Цви у нас очень уважали, ценя его преданность делу озеленения и благоустройства: за двадцать два года его жизни в кибуце в трудовой книжке не было ни единой записи о болезни, по причине которой он мог бы пропустить по крайней мере один рабочий день. Благодаря его трудам и заботам вся территория кибуца цвела и благоухала, радуя взгляд своей зеленью. На каждом свободном клочке земли он высаживал сезонные цветы. Там и тут строил оградки из камня, за которыми выращивал кактусы невиданных сортов. На разных участках территории кибуца возвел он деревянные беседки, стены которых увиты виноградными лозами. Перед столовой соорудил он журчащий фонтан, в котором были и золотые рыбки, и разнообразные водоросли. Несомненно, ему присуще было чувство истинной красоты, и мы умели оценить это.

Но за спиной все прозывали его «Ангел смерти», сплетничали, что, мол, нет у него и никогда не было никакого интереса к женскому полу, да и, по сути, к мужчинам тоже.

Был у нас Рони Шиндлин, молодой парень, на удивление умевший подражать Цви, и все мы прямо со смеху покатывались. В послеполуденные часы, когда члены кибуца – каждый со своей семьей – сиживали на верандах своих домов либо на зеленых лужаечках перед фасадом, пили кофе, играли с детьми, – Цви Провизор, бывало, отправлялся в клуб, где читал газеты в обществе пяти-шести мужчин, не имевших собственной семьи, как и он, пожирателей прессы, неудержимых спорщиков, стареющих холостяков, разведенных, вдовцов. Реувка (Реувен) Рот, маленький, лысый, с большими, как у летучей мыши, ушами, ворчал в своем углу, что операции возмездия, проводимые спецподразделениями Армии обороны против террористов, никак не разрывают порочного круга взаимного кровопролития, потому что месть влечет за собою только месть и возмездие ведет к новому возмездию. Но тут же другие налетали на него с криками:

– Что ты такое говоришь?! Нельзя им молча спускать все с рук, ибо воздержание от ответных действий, наша пассивность только поощряют наглость арабов.

Цви Провизор, поморгав глазами, бывало, замечал:

– В конце концов все это приведет к войне… Это должно вылиться в страшную войну.

И Иммануил Глозман, заика, распалялся:

– В-в-война. Оч-чень х-хорошо. Мы по-победим, и за-захватим у них все, до самой Иордании.

Реувка Рот размышлял вслух:

– Бен-Гурион отличный шахматист. Всегда видит на пять ходов вперед. Но в том-то и дело, что у него все всегда достигается силой.

На это Цви Провизор с грустью замечал:

– Если проиграем – придут арабы и сотрут нас с лица земли. А если победим, то появятся русские и забросают нас бомбами.

Иммануил Глозман уговаривал:

– Х-хватит, х-хватит, друзья. Тихо. Дайте с-спо-койно почитать газет-ту.

Но Цви, выждав несколько минут, сообщил всем:

– Слыхали? Вот здесь написано, что король Норвегии заболел раком. И у нас глава регионального совета тоже болен раком.

Рони Шиндлин, шутник и балагур, встретив Цви у сапожной мастерской или у склада, где хранилась одежда, спрашивал его с насмешкой:

– Ну, Ангел смерти? Какой самолет разбился сегодня?

Между Цви Провизором и Лоной Бланк как-то само собой вошло в привычку обмениваться мыслями под вечер. Он сидел на правом конце левой скамейки, стоявшей у края лужайки, а она сидела рядом, на левом конце правой скамейки. Он, бывало, разговаривая с нею, моргал глазами, а она мяла в своих пальцах платочек. Было на ней симпатичное, летнее, легкое платье со шлеечками. Она хвалила его работу по озеленению, сказала, что благодаря Цви «мы все живем здесь в цветущем, зеленом оазисе, под сенью плодоносящего фруктового сада, среди грядок с распускающимися цветами»…

Была в ней некая склонность к словам торжественным, высоким. Она преподавала в школе, учила третьеклассников, отлично делала тонкие зарисовки карандашом, и ее работы висели на стенах в некоторых наших маленьких квартирках. Лицо у нее круглое, улыбчивое, ресницы длинные, но шея немного морщинистая, ноги очень тонкие, а груди почти нет. Муж ее погиб на границе с Газой несколько лет тому назад, во время своей резервной службы в Армии обороны, а детей у них не было. У нас она, несомненно, считалась личностью положительной, с достоинством несла постигшее ее несчастье, вложив всю душу свою в педагогическую работу.

Цви говорил с ней о разновидностях роз, а она кивала головой, словно с восторгом соглашалась с каждым его словом. Затем он подробно разъяснил весь ужас нашествия саранчи, навалившейся на Судан…

Лона сказала:

– Вы необычайно чувствительный человек.

Цви поморгал глазами и произнес:

– И без саранчи у них совсем немного зелени, там, в Судане.

Лона сказала:

– Почему вы принимаете так близко к сердцу все несчастья мира?

А Цви ей ответил:

– Зажмурить глаза при виде всех жестокостей жизни – это, по-моему, и глупость, и грех. Сделать мы можем совсем немного. Так, уж, по крайней мере, хотя бы сказать…

В один из летних вечеров Лона пригласила его к себе в комнату на чашечку кофе со льдом и мороженым. Он пришел в одежде, которую носил по вечерам, – длинные брюки цвета хаки и голубая рубашка с коротким рукавом; однако в восемь часов он, попросив прощения, прослушал сводку последних известий. На стенах комнаты висели несколько ее карандашных зарисовок в простых рамках. На этих рисунках изображены были мечтательные девушки, пейзажи со скалистыми холмами, оливковые деревья. Под окном стояла двуспальная кровать, на ней покрывало с вышитыми подушечками в восточном стиле. На белой этажерке выстроились книги, расположенные «по росту» – сначала художественные альбомы с работами Ван Гога, Сезанна, Гогена, затем 15-томный Танах с комментариями Умберто Кассуто, а далее – серия романов, изданная «Народной библиотекой». В центре комнаты размещался круглый кофейный столик, рядом с которым стояли простые стулья. На кружевной скатерти, покрывавшей стол, сервированы были два прибора для кофе с пирожным.

Цви Провизор сказал:

– Приятно тут у вас.

И добавил:

– Чисто. Устроенно.

Лона Бланк, смутившись, произнесла:

– Спасибо. Я рада.

Но никакой радости не было в ее голосе, а только напряженность, смешанная со смущением.

Потом они пили кофе и ели пирожные, говорили о деревьях, декоративных и плодовых, обсуждали проблемы дисциплины в классе в наши времена, когда все дозволено, говорили о перелетных птицах.

Цви, поморгав глазами, сообщил:

– В Хиросиме, прочитал я в газетах, десять лет после бомбардировки все еще нет никаких птиц…

Лона отозвалась:

– Все горести мира вы берете на свои плечи.

И еще сказала:

– На низкой веточке под моим окном я позавчера видела удода.

Так начали они встречаться в вечерние часы. Бывало, сидели они на скамейке в одном из красивых зеленых уголков, под сенью ветвистой, густой бугенвиллеи, беседовали или пили кофе в комнате Лоны. Он возвращался с работы в четыре, мылся в душе, причесывался перед зеркалом, надевал отутюженные брюки цвета хаки с голубой рубашкой и отправлялся к ней. Иногда он приносил ей рассаду сезонных цветов, высаживая их в крошечном палисаднике перед ее входной дверью. Однажды он принес ей том избранных стихотворений Яакова Фихмана. Она дала ему коржики с маком в кулёчке, а еще рисунок карандашом, где изображены были два кипариса и скамейка. Но уже в восемь или в половине девятого они расставались, и Цви возвращался в свою аскетичную комнату холостяка, где всегда стоял густой, дремучий запах холостяцкой жизни.

Рони Шиндлин, остряк и балагур, сказал в кибуцной столовой, что Ангел смерти накинулся на Черную вдову. В клубе, где после полудня читались газеты, к Цви обратился Реувка (Реувен) Рот и сказал с симпатией, в которой, однако, крылась и доля насмешки:

– Ну что, нашел варежку, а?

Но Цви и Лона не испугались ни сплетен, ни язвительного сарказма. День ото дня их связь становилась все прочнее. Он поведал ей, что в свободное время, в одиночестве, сидит в своей комнате и переводит с польского на иврит роман писателя Ярослава Ивашкевича. Роман преисполнен нежности и страдания. Наша ситуация здесь, в этом мире, писателю видится курьезной, но не лишенной трогательности. Лона, слушая его – слегка склонив голову, чуть приоткрыв рот, – подлила в чашечку Цви еще горячего кофе, словно все, что он рассказал ей, свидетельствовало о том, что собеседник ее нуждается в утешении и вполне достоин его, и словно именно кофе, пусть в какой-то малой мере, воздаст ему и за боль и сожаление писателя Ивашкевича, и за его собственные сожаление и боль. Она чувствовала, что ей дорога связь между ними, наполняющая смыслом дни ее жизни, которые до сих пор были плоскими, всегда походили один на другой. Однажды ночью ей снилось, как они вдвоем скачут на коне, грудь прижимается к его спине, руки обхватывают его чресла, и несутся они между высокими горами по ущелью, на дне которого змеится пенистая речка. Об этом сне она решила не рассказывать Цви, хотя другие свои сны пересказывала неспешно, со всеми подробностями.

Цви, со своей стороны, поморгав глазами, рассказал, что в детстве, в польском местечке Янов он мечтал о том, что станет студентом. Но увлекло его появившееся в местечке Молодежное движение пионеров – первопроходцев, готовых после соответствующей подготовки заселять Землю Израиля, и Цви отказался от учебы в университете. Вместе с тем он непрерывно учится, во все дни своей жизни читает и вникает в то, что написано в книгах.

Лона с осторожностью собрала две маленькие крошки со скатерти, покрывавшей стол, и сказала:

– Вы были очень застенчивым юношей. И нынче вы тоже немного застенчивы.

Цви произнес в ответ:

– Вы не совсем меня знаете.

Лона сказала:

– Расскажите мне. Я слушаю.

Цви сообщил:

– Этой ночью я слышал по радио: в Чили произошло извержение вулкана. Четыре деревни полностью погребены под потоками лавы. Большинство жителей не успели убежать.

В один из вечеров, когда он с трепетом говорил ей о сборище диких зверей в Сомали – львов, леопардов, гиен, шакалов – взволновалось ее сердце, и она вдруг схватила его ладонь, потянула на себя и прижала к своей груди. Дрожь пробрала Цви, и он поторопился чуть ли не силой вызволить свою руку. Глаза его часто-часто заморгали. Всю свою жизнь он никогда не прикасался к другим и буквально цепенел, если прикасались к нему. Любил он прикосновения комьев разрыхляемой земли, нежную мягкость саженцев, но от прикосновения чужих людей, будь то мужчины или женщины, он сжимался, отпрянув, словно от ожога. Он всегда избегал рукопожатий, похлопываний по плечу, случайных прикосновений рук, сидя за столом в кибуцной столовой…

Спустя краткое время он встал и отправился к себе.

И на следующий день не пришел к ней, поскольку начал чувствовать, что отношения между ними неким образом ведут в такие области, где, по-видимому, не избежать несчастий, бед, катастроф, а этого он решительно не хотел и даже испытывал отвращение от одной мысли, что такое может с ним произойти.

Лона ничего не поняла, по своей душевной тонкости предположила, что она, наверное, оскорбила его чем-то. Она решила попросить прощения, хотя и сама не знала, за что ей извиняться. Не задала ли она ему такой вопрос, который задавать не следует? Или, быть может, не уловила какого-то важного намека, который был зашифрован в его словах?

Спустя два дня, когда Цви не было дома, она подсунула ему под дверь записочку, написанную ее круглым, бесхитростным почерком:

«Прошу прощения, если я Вас обидела. Мы сможем поговорить?»

Цви ответил ей запиской:

«Лучше не надо. Это кончится не хорошо».

Тем не менее она ждала его после ужина под широкой раскидистой кроной мелии, неподалеку от выхода из кибуцной столовой. Застенчиво она спросила его:

– Объясните, что я сделала?

– Ничего плохого.

– Так почему же вы от меня отдаляетесь?

– Поймите, это… лишнее.

С тех пор они больше не встречались, и если, проходя по дорожкам, сталкивались лицом к лицу или встречались случайно у склада, снабжавшего кибуцников всякими необходимыми в обиходе вещами, они обменивались кивком головы и, поколебавшись секунду, шли каждый своим путем.

За обедом Рони Шиндлин сказал своим соседям по столу, что Ангел смерти прервал свой медовый месяц и отныне мы все в опасности. И действительно, Цви поведал холостякам, собравшимся в клубе, где после полудня читались газеты, что в Турции рухнул огромный мост, и случилось это как раз в часы интенсивного движения.

Спустя два-три месяца у нас заметили, что Лона перестала приходить на встречи кружка любителей классической музыки и даже пропустила несколько заседаний педагогического совета. Волосы свои она покрасила в красный, с медным отливом цвет, стала пользоваться очень яркой губной помадой. Время от времени она не приходила в столовую на ужин. В осенний праздник Суккот она поехала в город и вернулась в платье, показавшемся нам несколько вызывающим – сбоку у него был глубокий разрез. В начале осени мы несколько раз видели Лону на скамейке у края нашей большой лужайки в обществе тренера баскетбольной секции, человека, который лет на десять был моложе ее, к нам он приезжал два раза в неделю из Нетании. Рони Шиндлин сказал о ней, что теперь по ночам она уж точно учится искусству дриблинга. Через две-три недели она отдалилась от тренера по баскетболу, и мы стали видеть ее уже в обществе командира взвода из охранявшего наш кибуц подразделения, солдаты которого, помимо несения боевой службы, приобретали еще и навыки сельскохозяйственных работ. Было молодому командиру около двадцати двух лет, и об этом нельзя было молчать, поэтому комиссия, ведавшая в кибуце вопросами образования, собралась на закрытое заседание, где обсуждались возможные аспекты подобных встреч.

Каждый вечер Цви Провизор сидел один на скамейке у фонтана, который он соорудил своими руками, и, не двигаясь, наблюдал за детьми, играющими на траве. Если ты проходил мимо него и говорил ему: «Добрый вечер», он отвечал: «Добрый вечер», но тут же с грустью сообщал тебе о ливнях и наводнении на юго-востоке Китая.

В начале зимы, в разгар учебного года, никого не предупредив заранее, Лона Бланк собралась и без разрешения секретариата кибуца отправилась к родной сестре в Америку. Сестра прислала ей билет, и однажды утром Лону видели на автобусной остановке, на ней было то самое платье с глубоким разрезом сбоку, а на шее – цветастый платочек, она ковыляла в туфлях на высоких каблуках, волоча огромный чемодан.

– Она принарядилась – прямо в Голливуд, – сказал Рони Шиндлин.

Секретариат решил приостановить ее членство в кибуце – вплоть до основательного разбирательства, а Рони Шиндлин сказал тем, кто постоянно сидел с ним за одним столом:

– Черная вдова убегает от Ангела смерти.

А комната Лоны Бланк покамест стояла темной, запертой на замок, хотя в кибуцной комиссии по быту были и такие, которые глаз положили на эту жилплощадь, потому что в жилье всегда есть нужда. На маленькой веранде остались пять-шесть простых вазонов – филодендрон, герань, кактусы, и Цви Провизор иногда приходил, поливал их, разрыхлял почву.

А потом пришла зима. Низкие облака нависали над кронами деревьев. Почва в полях и фруктовых садах превратилась в вязкую грязь, и кибуцники, занятые в земледелии, перешли работать на кибуцный завод. Серые дожди лили, не переставая. Ночью громыхали водосточные трубы, и холодный ветер прорывался снаружи через щели жалюзи. Цви Провизор каждый вечер сидел до половины одиннадцатого, слушал все выпуски последних известий, склонившись над своим отшельническим столом, в свете настольной лампы-горбуньи, переводил он на иврит еще несколько строк из наполненной мучительными страданиями книги польского писателя Ярослава Ивашкевича. Над его постелью висел карандашный рисунок, подаренный ему Лоной, – два кипариса и скамейка. Кипарисы виделись ему печальными, скамейка – одинокой, никто на ней не сидел. В половине одиннадцатого, набросив куртку, он выходил на свою веранду, вглядывался в низкие облака, в пустынные мокрые бетонные дорожки, освещаемые желтым светом фонаря. Если наступал перерыв между дождями, он отправлялся на небольшую ночную прогулку, проверял, как поживают вазоны с цветами на веранде Лоны. Опавшие листья уже покрыли ступеньки, и Цви казалось, что он чувствует легкое дуновение аромата мыла или шампуня, долетающее из-за закрытой двери. Потом он немного бродил по безлюдным дорожкам, капли дождя падали на его обнаженную голову, слетая с веток деревьев, затем он возвращался к себе и слушал, часто моргая глазами, не зажигая света, последний выпуск известий. На следующий день, встав до рассвета, когда застывшая влажная темень еще царила повсюду, он остановил одного из скотников, спешившего на утреннюю дойку, и сообщил ему с грустью:

– Слышал? Этой ночью умер король Норвегии. У него был рак печени.

Перевод с иврита Виктора Радуцкого

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.