[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ НОЯБРЬ 2013 ХЕШВАН 5774 – 11(259)

Один за трех, или Кто вам считает

Еврейские культуры: новый взгляд на историю. Средиземноморские корни еврейской культуры. / Под ред. Д. Биля

Пер. с англ. Е. Левина

М.: Текст; Книжники, 2013. — 352 с. (Серия «История евреев».)

Давид Биль (David Biale), профессор истории Университета Калифорнии в Дэвисе, — один из самых ярких современных американских исследователей иудаики, специалист по еврейской интеллектуальной и культурной истории и истории иудаизма, руководитель ряда разнообразных исследовательских проектов, мастер выбирать нескучные темы и давать своим книгам бестселлерные, в первой своей части совершенно романические, названия: «Сила и бессилие в еврейской истории», «Эрос и евреи», «Кровь и вера: циркуляция символа между евреями и христианами», «Не на небесах: традиция еврейской секулярной мысли».

А еще под его редакцией в 2002 году вышла «Cultures of the Jews: A New History», этакая томина в дюжину сотен страниц. Два десятка глав, написанных лучшими специалистами в своих областях (среди авторов — Илана Пардес, Исайя Гафни, Айван Маркус, Йосеф Каплан, Шалом Цабар и др.), сгруппированы хронологически в три части и пронизаны общими благородными идеями. Ученая глыба призвана развенчивать стереотипы вроде того, что еврейская культура всегда существовала в строгой изоляции и паническом страхе ассимиляции и аккультурации, а заодно была крайне враждебна к изобразительным искусствам, и доказывать несколько уже, казалось бы, прописных (не благодаря ли этой книге?) истин: что культура еврейского меньшинства, его повседневная жизнь, язык, даже религиозные практики неотделимы от культуры нееврейского большинства; что, несмотря на витальность, аутентичность и цельность еврейской традиции, еврейская культура не едина и не одна — их много разных; что еврейская культура — продукт диалектики высокого и низкого, элитарного и народного, секулярного и раввинистического, а также мужского и женского, Земли обетованной (национального очага) и диаспоры, далее везде; что, поскольку еврейские культуры столь многогранны, подходить к ним тоже надо со многих сторон, изучать мультидисциплинарно, причем это изучение должно соединять номотетический и идиографический подходы — искать сходства и выявлять закономерности и в то же время фиксировать уникальности и казусы.

Все слоганы и задачи очень правильные, однако несколько разочаровывают (возможно, только спустя 10 лет) своей тривиальностью, как и один из выводов огромного коллективного труда, состоящий в заявлении, что Танах — краеугольный камень еврейской культуры. Что, впрочем, не умаляет бесспорных достоинств как самого обрамления — изящно написанных Билем предисловия и заключения, — так и всех глав в отдельности. Б-г, как водится, в деталях.

В своем предисловии Биль упоминает две коллективные истории евреев — американскую, под редакцией Льюиса Финкельштейна, конца 1940-х годов, где делался упор на еврейскую религиозную идентичность, и израильскую, под редакцией Хаима-Гилеля Бен-Сасона, конца 1960-х годов, где подчеркивалась еврейская национальная исключительность и венцом истории объявлялось Государство Израиль. В обеих отмечается определенная идеологическая зашоренность и, как следствие, содержательная ограниченность. Данная книга, охватывающая максимальный хронологический и географический (включая часто игнорируемые восточные регионы) спектр, содержащая краткие списки литературы в конце каждой главы, претендует — и успешно — на статус альтернативного учебника, новейшей коллективной истории еврейского народа, его культурной истории.

Русский перевод названия «Еврейские культуры: новый взгляд на историю», где волюнтаристский «взгляд», очевидно, объясним опасением того, что «новая история» будет восприниматься как «история Нового времени», обзавелся подзаголовком «Средиземноморские корни еврейской культуры», какового в английском издании нет. Точнее, есть, только это не подзаголовок книги, а название ее первой части. И в этом ответ на вопрос, возникающий у каждого, кто держал в руках английский оригинал: почему русский перевод в три раза тоньше?

Под названием всего компендиума переведена и издана первая из его трех частей, посвященная древности, поздней античности и раннему Средневековью на Востоке (последующие части, вполне ожидаемо, описывают «еврейские культуры» Средних веков и раннего Нового времени и Нового и Новейшего времени). Впрочем, если концептуальное предисловие ко всей книге («На пути к культурной истории евреев») здесь тактично опущено, то общее заключение (где речь идет о современности и делаются отсылки к последующим частям книги) присутствует. Получается немного варварская ситуация, когда из тома в 1200 страниц выдирают страницы с 305-й по 1147-ю, а оставшееся выпускают под оригинальным названием.

Надо оговориться, что на английском эта книга существует как в виде единого кирпича в переплете, так и в виде трех томов в мягких обложках, причем в каждом дублируется общая рамка: предисловие и заключение ко всей книге, — но при этом читателю, начиная с обложки, внятно сообщается, что это один из томов трехтомника. В русском же издании никакого признания в совершенном сокращении не наблюдается, только зачем-то обозвали коллективную монографию, с единой концепцией, хронологическим стержнем, иерархией частей и глав, «сборником статей известных ученых».

Впрочем, коню, как известно, в зубы не смотрят, будь он даже троянским. Но мы уже разгадали его печальный секретик и можем теперь спокойно наслаждаться первым томом — в нем тоже много всего интересного.

Галина Зеленина

Клановое хозяйство

Григорий Канович

Местечковый романс

М.: Текст; Книжники, 2013. — 640 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)

Ольга Вельчинская

Квартира № 2 и ее окрестности: московское ассорти

М.: Русский путь, 2009. — 416 с.

Когда Холокост поставил жирную точку в истории местечек Восточной Европы, выжившие евреи стали предаваться ностальгии по золотым дням патриархальной святости, как бы оставляя за скобками страшную бедность, скученность и безысходность местечковой жизни. Ведь единственная дань памяти родным людям, от которых не осталось даже тени на камне, — это слова. Почти всегда современное повествование о местечке окрашено в трагические тона, поскольку нам, читателям, известно, какова будет судьба героев после того, как книжка закончится.

В новой книге Григория Кановича, которого мы знаем как певца «парка забытых евреев», время как будто густеет и застывает на манер вечности, изображая то ли «остановись, мгновенье», то ли «продлись, продлись очарованье». И очарованье действительно длится и длится, как бывает в детстве: добрая сказка на ночь сквозь сомкнутые веки на грани сна и яви. Сказка про любовь, в очередной раз побеждающую смерть. «Я умею любить», — бесстрашно говорит свои ключевые слова юная Хенка, мать будущего писателя, свирепой и недоверчивой свекрови. Неважно, что будет потом, — важна только любовь, и ее у автора достаточно, чтобы воссоздать по семейным преданиям, по воспоминаниям детства и прочим надежным свидетельствам жизнь своей матери, умевшей любить и обучившей этому навыку близких. Ведь что, кроме любви, можно противопоставить насилию и гибели, — любви, которой всегда не хватает в мире и которой было в избытке у неграмотной Хенки?

Строго говоря, свой «местечковый романс» Канович исполняет не в память о литовском местечке Йонава, а в память матери, чья жизнь неразрывно связана с мужем и его братьями, среди которых даже один пламенный марксист. А также в память любимой бабушки Рохи, той самой свирепой поначалу свекрови, в память теток, дедов и прочей мишпохи, состоявшей из мелких ремесленников и мастеровых. Канович в каком-то недавнем интервью вспоминает, как встревожились его родители, «не имевшие никакого дела ни с письменным, ни с печатным словом», когда он, желая их успокоить, проговорился, что собирается «по-русски писать не стихи о Сталине и о Дзержинском, а рассказы о евреях».

Родным языком писателя был идиш («когда Литва вынужденно стала советской, я знал всего три русских слова: “Сталин”, “Чапаев”, “ура”»), русский он выучил, будучи подростком, — и по всему выходит, что на Урале, куда Канович попал во время войны, хорошо учат языкам. Сам писатель утверждает, что выбор языка повествования определяет судьбу произведения, и, как мы понимаем, дело не только в том, что читающих по-русски просто арифметически больше, чем знающих идиш.

Когда к человеку приходит понимание, что он не сам по себе такой вот удивительный, уникальный и по образу и подобию созданный, что за ним — его род, его клан? Да что там «за ним» — в нем самом, в его крови растворены все болезни и катастрофы его предков, все их свершения, вся их жизнь. И нет тут никакой мистики.

Наши сограждане побаиваются слова «клан», признавая за ним мрачновато-чуждые коннотации, на грани криминала. А зря. Осознание, что ты неотъемлемая часть мишпохи, клана, очень помогает жить, хотя и вступает в противоречие с юношеским стремлением к автономии и отряхиванию праха с ног. Люди, не отделяющие себя от своего рода — неважно какого, — наверное, не очень прогрессивны, зато памятливы. Память — это же не только физиологическое свойство, это еще и талант.

Именно талантом памяти объединены воспоминания Григория Кановича о сгинувшем литовском местечке и мемуары художницы Ольги Вельчинской о московском послевоенном детстве. И там и там детали давно ушедшей жизни прописаны с душой, любовью и большой достоверностью, и даже как будто сама эта жизнь во всей ее яркости, бедности, прелести, убожестве окликает читателя.

Детство Ольги Вельчинской, дочери художника Алексея Айзенмана, окрашено как бы в двойное еврейство: по пятому пункту и по социальному происхождению — из старой московской интеллигенции (невольное сравнение общественной атмосферы угнетаемого царизмом местечка и послевоенной Москвы, увы, не в пользу последней). Все люди любят слушать истории и благодарны тем, кто умеет их рассказывать. Читательская «стоимость» любых мемуаров сильно повышается в зависимости от наличия у мемуариста такого дара. Вельчинская не просто рассказывает милые, страшные, забавные истории из своего детства. Она слагает саги о хитросплетениях судьбы, о любви, ненависти, справедливости, благородстве. Она помнит все. Каким-то чудесным образом она оказывается в курсе всех новостей, случившихся лет за 30 до ее рождения, она почему-то досконально знает не только историю своей семьи во всех ее ответвлениях, но и семейные истории всех соседей по коммуналке: «Можно потянуть любую из ниточек, и она окажется бесконечной». Мойры трудятся неустанно, а удовольствие разматывать эти клубки, кажется, одно из главных человеческих удовольствий.

Удивительное свойство памяти рассказчицы роднит книжку Вельчинской отчасти с телесериалами («Санта-Барбара»? «Клан Сопрано»? — нет, драмы семейства Хрюковых!), отчасти — с шекспировскими пьесами, а отчасти просто-таки с Ионеско. Столько страстей за стенами комнатушки в коммуналке, столько высокого и низкого одновременно, столько любви, наконец! Без любви ведь вообще ничего не бывает — ни памяти, ни книги, ни самой жизни.

Ирина Головинская

Жемчужина на полке

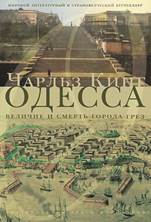

Чарльз Кинг

Одесса: Величие и смерть города грез

Пер.

с англ. О. Кириченко

М.: Издательство Ольги Морозовой, 2013. — 336 с.

Книга американского историка Чарльза Кинга[1] — не первая его работа о пространстве бывшего СССР. Он уже выпустил исследования, посвященные Кавказу и Черному морю, а также труд «Молдаване: Румыния, Россия». На этот раз героем стал лишь один город — но задача описать его выглядит сложнее, чем попытка создать портрет целого региона.

Об Одессе написано (и спето) немало, Одессу любят и знают по всему свету, многим она по-прежнему мама, и потому каждый, кто решится изобразить ее, должен обладать определенным мужеством. Кинг защищен вечностью. Он начинает с времен, когда на территорию нынешнего города еще не ступала нога человека, и затем не торопясь описывает всю историю возникновения и развития порта, ставшего в итоге важнейшим на всем Черном море.

Кинг — профессиональный лектор, профессор Джорджтаунского университета. У него легкий, афористичный слог: «Путешественники не то чтобы прибывают в Одессу — скорее натыкаются на нее». А вот как он определяет то, что можно назвать genius loci:

Это — вкус к остроумию на грани абсурда; еврейско-греческо-итальянская сущность с налетом русской культуры; подверженная лихорадке экономика; пристрастие к щегольству у мужчин и вызывающие манеры у женщин; стиль в музыке и литературе, демонстрировавший одновременно и вольнодумную раскованность, и сдержанность по отношению к новшествам; политические взгляды от радикальных до реакционных.

На первых страницах чувствуется очарованность автора Марком Твеном, который был, видимо, первым американцем, побывавшим в Одессе, что не мешает Кингу критически перечитывать своего предшественника: «Твен не разглядел свойственную уже тогда городу тенденцию с опасной регулярностью скатываться в пропасть самоуничтожения».

Кинг знает множество вещей из самых разных областей истории, умеет выделять из массива информации существенное. Так, описывая эпидемию чумы, случившуюся в 1812—1813 годах, он отмечает равное отношение герцога Ришелье к христианам и иудеям: всех окружили карантином, правда, для евреев выделили отдельное смотровое помещение и особую больницу.

В книге об Одессе евреи неизбежно занимают важнейшее место — хотя за последний век их присутствие здесь заметно сократилось: если раньше они составляли почти треть населения города, то теперь лишь полтора процента. Кинг рассказывает о самых разных сторонах еврейской жизни, не только о культурной, но и о криминальной ее составляющей:

К середине XIX века на Молдаванке оказалось больше бедных евреев, чем молдаван и болгар. Место славилось убогостью и нищетой, дешевой водкой и изворотливой преступностью, процветавшей в переулках среди католических и православных церквей, а также еврейских синагог и молельных домов. Назойливые мальчишки-попрошайки шныряли по улицам мимо модисток и моряков, лудильщиков и возчиков. Ночью изъяснявшиеся на идише подростки хозяйничали в переулках, ища повод, чтобы затеять драку или учинить скандал на чьей-нибудь свадьбе. (Один из них, Янкеле Кулачник, впоследствии остепенившись, стал знаменитым американским актером театра на идише Джейкобом Адлером.) Евреи-бандиты с Молдаванки были, по слухам, не только безжалостными головорезами, но и радушными соседями.

Кинг работал с множеством источников, в том числе архивных: из библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке и Института Жаботинского в Тель-Авиве, «Яд ва-Шем» в Иерусалиме и Библиотеки конгресса в Вашингтоне, лондонских Национальных архивов и архива Одесской области. Пусть автор готов верить уже разоблаченным мифам, вроде потемкинских деревень, — куда важнее его наблюдения, сближающие, например, клезмерское начало музыки Утесова и принципиальную бесконтрольность Одессы, ее бесконечную импровизацию.

Особый интерес вызывают страницы, посвященные румынской оккупации 1941—1944 годов. Этот период плохо изучен в советской и мировой историографии, мало кто занимался и деятельностью главы Одессы той поры Германа Пынти. Выходец из Бессарабии, до революции он служил в царской армии, затем был городским головой Кишинева. Антонеску, не зная Пынтю лично, доверил ему Одессу — и, вероятно, пожалел об этом. Пынтя был против преследования гражданских лиц, выдавал евреям свидетельства о крещении, пытался смягчить жестокость военных, хотя в итоге мало преуспел в этом. После войны его судили в Румынии.

Автор добавляет штрих за штрихом в портрет Одессы, о которой пишет с трезвой любовью:

Жестокая правда состоит в том, что город этот, как и все те, кто претендует на величие, разочаровывает не в меньшей степени, чем вдохновляет. Его чудовищные черты проступают не реже, чем самые благородные, и их куда больше, чем допускает легковесная версия прошлого Одессы.

Кинге удалось сохранить баланс между легковесным и чудовищным. Если бы в русском издании был именной указатель, это легко было бы понять, взглянув на список упомянутых имен. Но читать сам текст куда интереснее.

Сердце дочери

Юлия Аксельрод

Мой дед Лев Троцкий и его семья

М.: Центрполиграф, 2013. — 445 с.

Эта книга — сборник документов о семье Троцких. В ней собраны фрагменты уже опубликованных мемуаров и журналистских статей, интервью, письма из семейного архива и воспоминания самого автора. Здесь мало политики, только судьбы людей, помимо своей воли попавших в водоворот истории. Большинство из них были посажены на долгие годы, расстреляны или бесследно исчезли.

Своего деда, вождя мировой революции Льва Троцкого, Юлия Аксельрод никогда не видела. Как не видела и его жену, свою бабушку, Наталью Седову, и своего отца, Сергея Седова. Перед смертью — его расстреляли в 1937-м в Красноярске — тот узнал, что у него родилась дочь, но жена не могла сообщить мужу ее имя.

Долгие годы Юлия Аксельрод не видела даже фотографии отца. Ей впервые удалось взять в руки его тюремный снимок уже после открытия архивов КГБ. О том, что перепечатывавшаяся из одной западной книги в другую фотография Седова — ложная, ей стало известно раньше.

Я не знала о нем почти ничего, пока не прочла его письма: теплые письма сына к родителям, ничего необычного, и страстные, романтические и лирические — к моей маме. Когда я читала эти письма, я чувствовала к нему какую-то материнскую любовь. Ему было примерно 29 лет, когда он написал их, а мне было почти 50, когда я их впервые прочла. Я представляла себе его стертые ноги, его одиночество, его нереализованные надежды. В моей памяти он всегда будет двадцатидевятилетним.

После освобождения мать (ее арестовали в 1937-м) осталась на поселении на Колыме. Ее лагерные друзья, проезжая через Москву, останавливались в коммунальной квартире ее родителей. Это было опасно, там «в бывшей ванной — без окна — жила седая красивая старуха. Партийная. Она мастерила прекрасные елочные украшения и писала доносы».

Саму Юлию Аксельрод выслали из Москвы в Усть-Тарку Омской области уже подростком.

Мы жили уже на Петровке, когда за нами пришли. Это было 10 мая 1951 года. Бабушка с дедушкой в этот вечер вернулись из театра (не столь уж частое событие по тем временам). Помню, пока обыскивали квартиру, бабушка все допытывалась у дедушки: «Миша, что ты сделал? Скажи мне, что ты сделал, Миша?» «Я ничего не сделал», — снова и снова повторял дедушка. Его увели первым, потом забрали бабушку, а меня увезли в детприемник. Дедушке было 72 года, бабушке 67, мне 14.

Из Усть-Тарки ее забрал будущий отчим — и отвез в Магаданский край к матери. «Я не могла заставить себя называть ее “мама”, этого слова не было в моем лексиконе».

Даже на Дальнем Востоке, в краю лагерей и зэков, цвел бытовой антисемитизм:

Окончив десятилетку, я в 1954 г. одна поехала в Москву поступать в институт. После окончания школы нас посадили в автобус и повезли в аэропорт в Магадан. Сопровождал нас только один взрослый по фамилии Илюшин. Бывший зэк, он женился на бывшей зэчке с двумя детьми… Илюшин смог достать два билета для себя и Фриды, и они улетели. Мы же остались. И тут кто-то из детей договорников сказал: «Такое мог сделать только еврей». «Он не еврей», — сказала я. «Русский такого сделать не может». — «А вот сделал же». Илюшин носил толстые очки, и его нос был несколько больше, чем у большинства людей, но это не делало его евреем.

В 1979 году Аксельрод уезжает в Америку. Там семья могла оказаться гораздо раньше: «Незадолго до первой мировой войны дядя Илюша съездил в Америку и решил, что вся семья должна оставить Россию и перебраться в Америку. Дедушка Миша отказался от этого плана, он не хотел покидать родные места. Его поддержали сестры, сказав, что не оставят родину Толстого и Чехова».

Аксельрод лишена иллюзий относительно Льва Давидовича — она спорит о нем с троцкистами, с которыми стала общаться в Нью-Йорке, и так комментирует фотографию, запечатлевшую Ленина и Троцкого с детьми в 1919 году на Красной площади (снимок, отчаянно ретушировавшийся в советских изданиях, в книге приводится из семейного архива): «Троцкий — не понял ничего. Прежде чем сам был убит, он потерял всех своих детей — двух сыновей (один из них… мой отец) и двух дочерей».

Но досталось всем родственникам. В книге воспроизведен материал о Валерии Бронштейне, внучатом племяннике Троцкого, опубликованный в 2006 году в израильской газете «Секрет». Солдат и ученый, он стал обладателем жизненного опыта, в пользе которого усомнится любой нормальный человек: «Я видел фашистский концлагерь Майданек, так вот он просто пионерский лагерь по сравнению с ванинской пересылкой, где человеческая жизнь ничего не стоила, а пайка хлеба отнималась сразу после ее получения».

В Нью-Йорке сын Аксельрод окончил ешиву и позже уехал в Израиль. Туда же, после четверти века работы в США, отправилась и Аксельрод, химик по образованию. Жизнь на новом месте ей не нравится, но расставаться с сыном она не хочет. В Иерусалиме она частично составила, частично сама написала эту историю семьи, все члены которой были виноваты лишь в одном: один из их родственников был бесноватым революционером. Кажется, трудно сохранить внутреннее благородство в условиях окружающего безумия, но автору это удалось.

Алексей Мокроусов

Конструктор Зингера

Некод Зингер

Черновики Иерусалима

М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2013. — 304 с.

«Черновики Иерусалима» — вторая книга прозы художника и литератора Некода Зингера после романа в пяти частях «Билеты в кассе» (2006). С самого начала читатель оказывается в ситуации совместного действия, со-творения. Нам предлагается побыть и авторами, и персонажами (отсылка к Пиранделло), и текстом, поскольку в нас накапливаются следы, оставленные производителем/собирателем «Черновиков». Эти следы образуют систему отсылок как внутри самого текста, так и за его пределами.

Текст разбивается на две части: рукописи, возникающие в самых неожиданных местах, но так или иначе связанные с Иерусалимом, и авторский комментарий, в котором мелькают фрагменты «затекстовой» реальности: имя жены, Гали-Дана, фамилии знакомых, топонимические детали.

После каждой истории автор открывает карты: «Все города — не что иное, как черновики Иерусалима, — серьезно сказал Гавриэль. — Сколько есть на свете городов, столько есть и эскизов Иерусалима». Но это не манерность фокусника, а предупреждение «всех понятных ассоциаций и связей»:

Зато и в Иерусалиме нет ничего, практически ничего, на что можно положить глаз или указать пальцем. Он — и то, и это, а вернее — и не то, и не это, и еще десятки тысяч всякого. То есть ничто. Сегодня он для меня не Париж, а завтра у нас обоих изменится настроение, подует ветер из пустыни, и он станет мне не Багдадом. Тот, кто его придумал, нарочно создал его как пустое место, которое мы наполняем тем, чем захотим. Здесь нет и не может быть подделок, ибо все оригиналы мира суть копии этого пустого места.

Впрочем, пустое место пронизано запахами. Вкусами, цветами и иными признаками живого пространства. Кроме явленной структуры (текст имеет рамочную композицию, ее границы — театральные подмостки, с которых звучит «Автора! Автора!») нам предлагают фрагменты прошлого и настоящего, куски возможной реальности, плавно перетекающей в «несбыточное место, которое ты сам назвал Иерусалимом»:

Четыре с половиной десятилетия назад вот так же вышел за ворота больницы на мокрый февральский снег незнакомого мне места. За руку меня держал назвавшийся моим папой человек в ушанке: длинный нос с горбинкой, кустистые брови, прикрытый левый глаз, улыбка на тонких губах. Мимо прополз тарахтящий старым железом трамвай. Город именовался Новосибирском. Сегодня я почти уверен, что то был Иерусалим.

А кто же может обитать в подобном пространстве? Автор предлагает сюрреалистические варианты метаморфоз жителей Города, выстроенные как инструкции по проживанию здесь:

Для преодоления досадной тенденции к крутизне городских подъемов всем жителям Иерусалима необходимо отрастить не менее пятнадцати с половиной дополнительных ног различной длины — от полудюйма до трех миль. Рукам же для цепкости следует обзавестись крепкими загнутыми когтями и подушечками-присосками и научиться складываться и раскладываться с помощью членистой структуры. Выработанная благодаря этим нововведениям элегантная походка-поползка-попрыжка горожан, совмещающая устойчивость камблапункля, хромучесть хлампса, плавность кокспейла и зигзагообразность трип-трапа, даст им возможность эффективно стлаться по лощине, одновременно с тем бодро семеня по склону и лихо перемахивая с вершины на вершину. Кроме того, чтобы легко опираться на особо крутые уступы подбородком, нужно дать шеям возможность беспрепятственно вытянуться на пару-тройку ярдов, не утратив при этом природной гибкости.

Все истории объединяет открытость происходящего, разрушение и потеря (потерянность) события или вещи, указывающей на событие. Наиболее часто казусы случаются с рукописями и людьми, которые то появляются, то пропадают: «Мысль о том, что в мастерской оба окна, расположенные одно напротив другого, остались настежь открытыми, даже не приходила мне в голову. Но на следующий день, в залитой ласковым ближневосточным солнышком мастерской на улице Пророков я обнаружил тяжелые последствия промчавшегося над Иерусалимом пассата». Кроме стихии в разрушении участвуют и люди: «Я вышел купить молоток, чтобы разрушить Иерусалим, но все хозяйственные магазины уже закрыты».

В книге полно двойников, и «производитель» текста — один из них: «Собственно, я видел его в городе и раньше, а также был наслышан о нем от своего однофамильца, Менаше Зингера, переводчика “Сатанинских стихов” Рушди на эсперанто, симулировавшего внезапную смерть от остановки сердца, чтобы скрыться в Гондурасе под чужим именем». Спорадические образы кочуют из одной истории в другую. Читателю предлагают и письмо Федора Михайловича Анне Григорьевне, и легенду о суде царя Соломона и разрезанном младенце, и вопрос «почему Фальк всегда покупал укроп только на бухарском рынке и никогда — на Махане-Йеуда и какое влияние это имело на политическую судьбу Ицхака Шамира?». Письмо Мюнхгаузена Буберу или историю о Моше Даяне и его потерянном и вновь обретенном уже стеклянном глазе можно пропустить и почитать версию Дюма-отца или художника-прерафаэлита Ханта. Но все равно ваше чтение будет чтением списка об Иерусалиме.

У подобного текста нет естественных границ: запас историй в мировой культуре бесконечен. Решение закрыть «черновик», поставить точку — волевой жест художника, который понимает всю затаенную опасность письма и беспредельность «творческого», способного превратить в графомана любого пишущего. Некод Зингер старается ускользнуть от надвигающейся памяти и истории: «Впрочем, об этом, как и о многом другом, я вам расскажу как-нибудь в другой раз». И на прощание дает совет: «Чем подыскивать для этой книги какое-либо жанровое определение, лучше объявить ее художественным или даже жизнестроительным проектом».

Сергей Сдобнов

Община с берегов Амстела

Герт Мак

Амстердам: Один город — одна жизнь

Пер. с англ. А. Галль

М.: Издательство Ольги Морозовой, 2013. — 448 с.

Историк и журналист Герт Мак создал подробное и увлекательное «жизнеописание» своего родного города — Амстердама. В книге рассказано о главных событиях в истории нидерландской столицы, о ее выдающихся жителях. Развитие торговли, расцвет архитектуры и живописи, успехи в кораблестроении, особенности амстердамского менталитета — многое вместила эта работа, ставшая на родине автора бестселлером. Немало страниц Мак посвятил и еврейской общине Амстердама.

Еще в Средние века развитие коммерции и ремесел на берегах реки Амстел было немыслимо без свободного рынка труда. В ХVI веке в голландскую столицу хлынул поток сефардов из Испании и Португалии, где их преследовала инквизиция. Для беженцев Амстердам стал идеальным убежищем: здесь царила свобода вероисповеданий, не было гетто, евреям разрешалось покупать недвижимость. Таких либеральных порядков в ту пору не знала ни одна страна Европы. Сефарды заложили основы местной табачной и ювелирной промышленности, а также сделали Амстердам центром европейского книгопечатания. В 1614 году, после долгих прений, магистрат дал еврейской общине разрешение построить в предместье Амстердама синагогу.

Спустя два с половиной столетия именно представитель еврейской общины инициировал самый крупный строительный проект в Амстердаме. Этот город вообще чуждался помпезных дворцов и соборов: здесь строили скромно, без вычур и богатства напоказ. Однако хлебный магнат, банкир и филантроп Самуэль Сарфати в середине ХIХ века решил переломить эту традицию. Он начал с постройки крупнейшего в городе хлебозавода (производительность — 90 тыс. буханок в неделю) и большой гостиницы «Амстел», действующей и поныне. А в 1864 году на Фредериксплейн на средства Сарфати был возведен Дворец национальной промышленности. Строение внушительных размеров из стекла и бетона стало одним из символов города. Поначалу там устраивались торговые выставки, затем во дворце разместился театр. Ныне в этом непропорционально большом по амстердамским меркам здании находится офис Государственного банка.

А менее чем через сто лет в Нидерландах вступили в силу законы, согласно которым евреям не разрешалось не то что финансировать строительство зданий, но даже и владеть сколько-нибудь существенной собственностью. Оккупировав страну в 1940 году, нацисты методично принялись устанавливать свои порядки. Евреи изгонялись с государственной службы, из университета, из судов… А потом началась депортация. В концлагеря были вывезены и погибли там 75 тыс. амстердамских евреев, лишь 5 тыс. ушли в подполье или смогли скрыться в городе. Разрабатывали идеологию и выпускали приказы немецкие власти, но всю черновую, рутинную работу делали голландцы-коллаборационисты. Герт Мак не скрывает этого горького факта: «Большинство голландских офицеров подходило к своей работе, что называется, с душой: во время одного налета они даже ворвались в квартиру евреев, которых не было приказа арестовывать, и забрали их». Конечно, действовали в Амстердаме и отряды Сопротивления, но массовым это движение не было. Да и активизировались подпольщики главным образом после того, как гестапо начало хватать и голландцев. На толерантной репутации Амстердама годы второй мировой войны — позорное пятно. Не для того ли, чтобы загладить свой «грех 1940-х», голландцы впоследствии стали мировыми лидерами по любви к национальным и сексуальным меньшинствам?

Андрей Мирошкин

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.