[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ МАЙ 2002 ИЯР 5762 — 5 (121)

ТОТ, КТО РОДИЛСЯ, – НЕ УМРЕТ

Размышления о жизни и творчестве С. Липкина

Матвей Гейзер

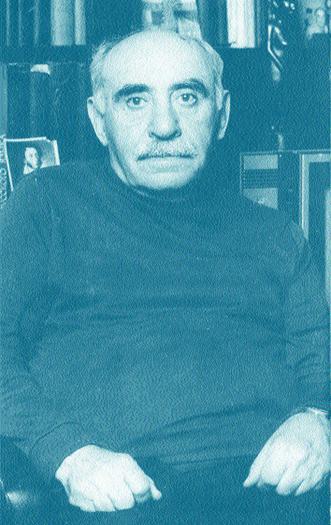

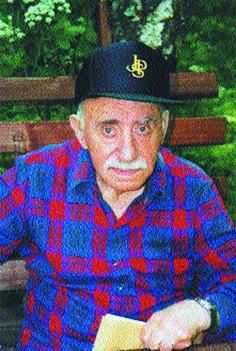

Семену Израилевичу Липкину сегодня за 90. Свой величественный юбилей он отметил в прошлом году, 21 сентября. Но о возрасте в этой связи рассуждать неуместно: Семен Липкин — ярчайшее подтверждение тому, что понятие «возраст» едва ли не самое относительное. Кстати, к формуле Эйнштейна он написал свое примечание, так и названное: «Примечание к формуле Эйнштейна» — чудесное стихотворение, где есть такие, многим известные слова:

Мою кобылку звали Сотка,

А привела ее война.

Светло-саврасая красотка,

Она к тому ж была умна...

Верхом на ней,

светло-саврасой,

Я двигался во тьме степей,

Но был не всадником,

а массой,

Она – энергией моей.

Семен Липкин был младшим современником Багрицкого, Бабеля, Катаева, то есть плеяды одесских писателей, вступивших в литературу еще во втором десятилетии прошлого, ХХ века. А когда из Одессы в 1929 году он переехал в Москву, судьба даровала ему знакомство с Осипом Мандельштамом, Георгием Шангели, Марией Петровых. В том же году в «Известиях» Горький опубликовал его стихотворение «Леса». «Эти “Леса”, весьма банальные, – вспоминал С. Липкин, – были в рамочке врезаны в главу из “Клима Самгина”». Несравнимо менее банальным было другое его стихотворение, написанное в том же году, – «Боги».

...Вступаем в молельни,

читаем молитву Кадиш,

Но кто объяснит почему.

Все просим и просим,

а дать ничего не хотим

Творцу своему?

Стоит ли говорить, что такое стихотворение не было опубликовано Горьким. Юный поэт прочел его на занятиях молодогвардейского кружка поэтов в том же 1929-м... «Был скандал. Меня вызвала к себе хорошенькая редакторша “Молодой Гвардии” Феня Мальц, – вспоминал Липкин. – На другой день ко мне пришел зав. отделом губкома комсомола по фамилии, как мне кажется, Селиванов...» Он-то и посоветовал начинающему поэту «учиться у хороших поэтов, например, у Безыменского», автора нашумевшего в ту пору стихотворения «Ах, комсомолия, мы почки твоих стволов, твоих ветвей...», ставшего по сути гимном молодежи. Но что за поэзия по указке! Учился у кого хотел, у кого Б-г дал и в первую очередь – у своего сердца.

И все же скоро стихи Липкина стали появляться в московских толстых журналах – в «Новом мире», «Молодой гвардии». Но больше всего самолюбию молодого поэта льстили публикации в альманахе «ЗиФ» («Земля и фабрика»). Еще бы! Там печатались такие признанные корифеи, как Борис Пастернак, Евгений Замятин, Эдуард Багрицкий. В ту же пору судьба преподнесла Липкину дружбу с большим русским поэтом Павлом Васильевым, с замечательным художником, поэтом и переводчиком Аркадием Штейнбергом, а чуть позже – с Арсением Тарковским. Вспоминая об этих людях в своих автобиографических заметках, написанных в 1989 году, Липкин с грустью замечает: «Все ушли, а я на роковой очереди стою».

А ведь только двумя годами раньше он писал:

Когда мы заново родились,

Со срама прячась за кусты,

Не наготы мы устыдились,

А нашей мнимой красоты,

А нашего лжепониманья,

Что каждому сужден черед,

Но смерть есть только вид познанья,

Тот, кто родился – не умрет...

По достоинству оцененный в преклонном возрасте, поэт изведал до той поры немало гонений, незаслуженных обид. Достаточно напомнить, что первый сборник его стихов «Очевидец» вышел только в 1967 году, когда Семену Израилевичу было 56 лет. Впрочем, и его близкий друг Арсений Тарковский первую книгу своих стихов увидел почти в том же возрасте – в 55 лет. У Марии Петровых первый поэтический сборник «Дальнее дерево» вышел в Армении, когда поэтессе было за 50, а Аркадию Штейнбергу и вовсе не пришлось увидеть своей книги стихов при жизни... Что тут скажешь! Все, что суждено, приходит в срок, – вспоминается Коэлес. Слава Б-гу, Семен Израилевич после первой выпустил много своих книг, познал славу и признание, был удостоен премий... Я люблю наугад открывать его книги и всякий раз поражаюсь: какие строки!..

ТРОПОЮ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ...

Поэта Семена Липкина мне по-настоящему открыл Межиров. Было это где-то в середине 80-х уже прошлого века. На своей переделкинской даче, на втором этаже, в бильярдной, Александр Петрович, вдруг застыв с кием в руках, прочел стихи (как их читал Межиров – говорить излишне!), показавшиеся мне знакомыми, но почему-то забытыми. Очарованный этими стихами, я долго оставался под впечатлением. А ночью, когда не спалось, вдруг застал себя на том, что твержу те чудом запомнившиеся строки.

Бьется бабочка в горле кунгана,

Спит на жердочке беркут седой,

И глядит на них Зигмунд Сметана,

Элегантный варшавский портной.

Издалека занес его случай,

А другие исчезли в золе,

Там, за проволокою колючей,

И теперь он один на земле...

Помню, в стихотворении был и библейский сюжет, но те строфы я сразу не запомнил. А вот последние строчки врезались в память.

Эта ставшая прахом Треблинка

Жгучий пепел оставила в нем.

Летняя подмосковная ночь так коротка, и все же я торопил время в ожидании утра. Я знал, что Александр Петрович Межиров почти не спит и чуть свет, тихо, не будя гостей, с собакой выходит в переделкинский лес на прогулку. И вот я решил пойти вместе с ним, чтобы попросить снова прочесть мне стихи про варшавского портного. Уже в 7 утра мы с Александром Петровичем идем в сторону платформы «Мичуринец», собака бежит рядом. Когда я попросил его прочесть «вчерашнее» стихотворение, он удивился: как, неужели я слышал его впервые? И заметил, что, по его мнению, это едва ли не лучшее стихотворение Семена Липкина. Вот строки, которые я не мог припомнить ночью:

День в пыли исчезает, как всадник.

Овцы тихо вбегают в закут.

Зябко прячет листы виноградник,

И опресноки в юрте пекут.

Точно так их пекли в Галилее

Под навесом, вечерней порой...

И стоит с сантиметром на шее

Элегантный варшавский портной.

Не соринка в глазу, не слезинка, –

Это жжет его мертвым огнем,

Это ставшая прахом Треблинка

Жгучий пепел оставила в нем.

Даже сегодня, спустя более пятнадцати лет с того дня, как впервые услышал эти стихи, я вспоминаю их с неизменным волнением. В моей памяти живет образ другого портного, тоже из Польши, из Вроцлова. Звали его Иосиф Пойлишер (истинной его фамилии я не знал). Как и Зигмунда Сметану – героя стихотворения «На Тянь-Шане», война его тоже вырвала из родных тенет и забросила, нет, не в Треблинку, слава Б-гу, в Бершадь, в гетто. Семья Иосифа осталась в Польше и, как рассказывали, оказалась в Освенциме. Он был красив, строен, аристократичен. Не выпускал изо рта сантиметр и руками «изучал» клиентов. А когда в мае 1948 года он шил мне костюм по случаю окончания первого класса, то на примерках приговаривал то и дело: «Мой Мойшеле сейчас был бы такой же, как ты», – и слезы наворачивались на его выразительные карие глаза.

Стихотворение «На Тянь-Шане» Липкин написал в 1948 году, когда кошмары недавно закончившейся войны, дым концлагерных печей и ужасы Бабьего Яра были еще свежи в его памяти. Но уже надвигалась другая еврейская трагедия в СССР – «борьба с космополитами», трагедия, дороги которой вели на Дальний Восток. Истинный поэт – всегда пророк, и Липкин, разумеется, не мог не предчувствовать, что кроется в близком грядущем. В 1950 году он написал стихотворение «Переселенец». Есть в нем такая строфа:

Здесь чужая, знойная земля,

В воздухе – безумье и тревога,

И бежит, и кружится, пыля,

Грейдерная бойкая дорога.

Что-то «дальневосточное» терзало душу поэта. Думаю, терзания эти, как и воспоминания о Холокосте, никогда его не покидали. Свидетельством тому стихотворение «Моисей», написанное в «спокойном» 1967-м:

Тропою концентрационной,

Где ночь бессонна, как тюрьма,

Трубой канализационной,

Среди помоев и дерьма,

По всем немецким и советским,

И польским, и иным путям,

По всем плечам, по всем мертвецким,

По всем страстям, по всем смертям

Я шел. И грозен, и духовен

Впервые Б-г открылся мне,

Пылая пламенем газовен

В неопалимой купине.

Два года спустя Липкин напишет «Возвращение из Египта», где у поэта, для которого Талмуд, Тора были не только книгами, но и самой жизнью, снова зазвучит библейская тема.

Гладит бога, просит, чтоб окрепла,

Женщина, болящая проказой,

Но поймет ли, что такое лепра,

Этот идол крупный и безглазый?

Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,

Горяча земля и нелюдима,

И смеются люди каравана,

По всему видать, – из Мицраима...

В пору «хрущевской оттепели», когда у «шестидесятников», которым было тогда около тридцати или тридцать с небольшим, появились не только надежды, но и некоторая вера в «светлое будущее», зрелый поэт Семен Липкин написал в 1960 году стихотворение «Мертвым».

В долгой, замкнутой, душной

чугунности,

Где тоска с воровским улюлю,

Как же вас я в себе расщеплю,

Молодые друзья моей юности?

К Яру Бабьему этого вывели,

Тот задушен таежною мглой.

Понимаю, вы стали золой,

Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте, – прошу я немногого:

Там, в юдоли своей неземной,

Вы звереете вместе со мной,

Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас осчастливили,

И, оставив меня одного,

Не хотите вы знать ничего?

Как мне трудно! Вы живы ли,

живы ли?

Это стихотворение, почему-то мало замечаемое исследователями творчества С. Липкина, на мой взгляд, одно из самых значимых в его творчестве...

Как само детство, сладко пахли акации...

Семен Израилевич Липкин родился в 1911 году в Одессе, однако покинул этот город еще в юности. Потом заезжал туда, но – ненадолго. Оказавшись в Одессе в 1969-м, спустя 40 лет после первого, решительного, отъезда, он напишет в своей драматической повести «Картины и Голоса»: «Я сворачиваю за угол – и не узнаю улицу. Костецкая? Болгарская? А мне хотелось выйти на Мясоедовскую. Для нас, жителей города, наименования улиц заключали в себе целый мир, и мир, в них заключенный, не менялся, он по-прежнему был миром детства, веселой красноречивой нищеты...»

А вот строки автобиографии: «Мне было 8 лет, когда я поступил в 5-ю Одесскую гимназию, в старший приготовительный класс. В нашем околотке я был единственным неправославным мальчиком, ставшим учеником казенной гимназии... Экзамены были трудными, так как, чтобы быть принятым, мне надо было сдать все предметы только на пятерки...»

Сделать это было не просто. На долю соискателя в казенную гимназию выпала пушкинская «Песня о Вещем Олеге». Он знал ее всю и даже название столицы Хазарского царства, потому что много читал, и, по собственному признанию, был «достаточно смышлен». Однако историк, принимавший экзамен, очень противился поступлению даже единственного еврейского мальчика, оттого и задал ему вопрос «на засыпку»: «На каком языке говорили хазары?» «Не знаю», – честно ответил восьмилетний соискатель – и дорога в гимназию по сути была отрезана. Но, как это бывало, в особенности в Одессе, за него заступился «батюшка», православный священник Василий Кириллович, и способному претенденту поставили «пятерку». Семен Израилевич на всю жизнь сохранил чувство признательности и к нему, и к другим преподавателям гимназии. Там он узнал о Пушкине и Лермонтове, о Баратынском, Тютчеве, Фете...

И еще из воспоминаний С. Липкина о гимназии: «Она помещалась далеко от нашего дома, где-то на Земской улице. В ней преподавал отец Валентина Катаева. Я любил свою гимназию, помню окна, выходившие в сад, учителя словесности Подлипского». Ему-то и показал свои первые стихи юный гимназист. «Мне было семь лет, когда я начал писать стихи», – напишет в зрелые годы Семен Израилевич.

Вскоре начинающий поэт понес стихи в редакцию «Одесских новостей». «В комнате без окон, – вспоминает С. Липкин, – меня принял высокий, с седым вихром, чуть сутулый консультант в мятых парусиновых брюках и в толстовке... Рукой с необыкновенно длинными ногтями он отстранил мою тетрадку, сказал, хрипло дыша: “Стихи надо читать вслух”». Едва ли не на первом стихотворении Багрицкий заподозрил плагиат: «Последние две строки вы сперли у Гумилева»». Начинающий поэт признался, что не знает поэта Могилева. А на вопрос: «Кого знаете из современных поэтов?» – ответил: «Эдуарда Багрицкого и Демьяна Бедного». На провокационный вопрос, кто ему больше нравится, не раздумывая ответил: «Багрицкий... Он о море хорошо пишет и очень звучно...» И сразу услышал в ответ: «Так слушайте, Багрицкий буду я», – и Семен Липкин тут же получил приглашение в гости на Дальницкую, где в ту пору жил Эдуард Георгиевич.

Много воспоминаний С. Липкина связано с одной из самых красивых одесских улиц – с Пушкинской. «Когда-то Пушкинская была многоцветной, – писал он. – Говорят, что такой ее впервые увидел Пушкин...»

Будучи маленьким, Сема Липкин еще не обращал внимания на красоту этой улицы. Но ему четко и навсегда запомнилась картина, однажды увиденная: «Конный кортеж двигался медленно. В толпе зевак двигался городовой. Он часто крестился, держа в левой руке фуражку. Буколические, беспечные времена – преступно беспечные, как вскоре выяснилось. Я просунул голову сквозь витую ограду балкона, мне мешал высокий платан. Царя я не запомнил, хотя мне на него указывали...»

И еще из воспоминаний об этой улице: «Я не случайно написал, что хорошо помню синагогу на Пушкинской в глубине обшарпанного двора. Синагог было много, все не упомнишь, да еще такую невзрачную, но дело в том, что под ней помещался мой хедер... он содержался на средства погребального общества. Учитель в хедере, звали его Тевель Винокур... Вопросы задавал на идише или же детям из интеллигентных семей – на загадочной смеси польского, украинского и одесско-русского...».

Об Одессе Семен Липкин думал, вспоминал везде и всегда. Свидетельством тому блистательное его стихотворение, созданное в зрелые годы.

Я был остывшею золой

Без мысли, облика и речи,

Но вышел я на путь земной

Из чрева матери – из печи.

Еще и жизни не поняв,

И прежней смерти не оплакав,

Я шел среди баварских трав

И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли

«Фольксвагены» и «мерседесы»,

А я шептал: «Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?»

МОИ ВСТРЕЧИ С С. ЛИПКИНЫМ

Первая встреча была заочной.

Это было в Одессе в 1967 году, в магазине «Поэзия». Одесситы уверяли, что то был единственный «поэтический» магазин в тогдашнем СССР. В этом маленьком магазинчике на Греческой площади любители поэзии читали стихи – свои и чужие. Однажды кто-то принес туда книжечку неизвестного мне доселе поэта С. Липкина «Очевидец». И до сих пор я помню строки одного из стихотворений, кажется, первого в этом сборнике.

Есть прелесть горькая в моей судьбе:

Сидеть с тобой, тоскуя о тебе.

Касаться рук и догадаться вдруг,

Что жажду я твоих коснуться рук.

И губы целовать, и тосковать

По тем губам, что сладко целовать.

Когда я услышал это стихотворение, оно показалось мне гениальным. Может быть еще и потому, что я, как и новый для меня поэт, был в очередной раз влюблен и испытывал те же чувства, что и автор этих дивных строчек. Стихи я, конечно, впитал как откровение, но фамилию автора на какое-то время забыл. Уж слишком громкие и модные имена молодых поэтов звучали тогда в магазине «Поэзия»: Вознесенский, Ахмадулина и, конечно, популярный, но далеко не юный Асадов.

Во второй раз о С. Липкине я услышал, когда бушевали страсти вокруг «Метрополя», но наряду с нашумевшими именами авторов альманаха его имя в этой идеологической истерии прошло для меня малозамеченным.

Третья встреча, тоже заочная, состоялась где-то в середине 80-х на даче у Межирова. Александр Петрович рассказал мне, что Липкин когда-то перевел стихотворение Бялика, очень значимое для моей будущей книги о Михоэлсе...

Наконец-то теперь состоялось и личное знакомство. Произошло это 10 января 1988 года дома у Семена Израилевича. Я пришел к нему по рекомендации Моисея Соломоновича Беленького, друга и соратника Михоэлса. Давая мне на иврите стихотворение Бялика «Последнее слово», он сказал, что перевести его может только Липкин: «Больше в СССР сегодня это не по силам никому», – безапелляционно заявил он.

Прав был Межиров – стихотворение это было крайне необходимо мне в работе над книгой «Соломон Михоэлс». От того же М.С. Беленького я узнал, что именно его на идише, а не на иврите читал Михоэлс, когда поступал в студию Грановского в Петрограде в 1918 году. М. Беленький заверил меня, что С. Липкин однажды это стихотворение уже переводил, когда к изданию на русском языке готовился сборник стихов

Х.-Н. Бялика.

По телефону я рассказал Семену Израилевичу о своей просьбе, и мы условились о встрече. Когда я пришел к нему со стихотворением на иврите, он, улыбнувшись, сказал:

– Последний раз я читал на иврите лет 75-80 тому. Тогда я по утрам учился в 5-й Одесской гимназии (он рассказал мне об этой гимназии), а потом... Мне не было и восемнадцати, когда я уехал в Москву. Иврит я тогда уже забыл напрочь. Но помочь я вам готов, и с удовольствием это сделаю и во имя вашей будущей книги и в память о Михоэлсе, с которым имел счастье быть знакомым, но принесите мне подстрочник.

Тогда, в 1988 году, я с трудом отыскал человека, cпособного сделать подстрочник. А когда принес его Семену Израилевичу, он пообещал мне при следующей встрече рассказать о своих беседах с Михоэлсом. На прощанье подарив мне томик из серии «Мастера поэтического перевода», где был раздел «Стихи поэтов Востока в переводах Семена Липкина», он сделал дарственную надпись: «Матвею Моисеевичу Гейзеру на долгую еврейскую память».

РАССКАЗЫ О МИХОЭЛСЕ

Следующая моя встреча с Семеном Израилевичем состоялась почти через 10 лет, точнее 24 октября 1997 года. И снова нас «свел» Михоэлс. Подписывая мне на память свою «Квадригу», С.И. Липкин пожелал мне «расширить книгу о незабвенном Михоэлсе», которую я ему незадолго до этого передал. Он прочел ее, и вот что я от него услышал.

– С Михоэлсом меня познакомил Галкин. Это было, когда он переводил для театра «Короля Лира» Шекспира. А мы очень дружили с Галкиным, я его переводил и считал из современных еврейских поэтов, живущих у нас, самым крупным. И сейчас я так считаю. И вот мы были два или три раза в гостях у Соломона Михайловича. Он жил около ТАССа, недалеко от еврейского театра. По-русски Михоэлс говорил замечательно, без какого-либо акцента. Немного даже, знаете, в русской театральной манере. По-моему, у него была только одна комната, большая. А может быть, я ошибаюсь.

Зашла дочь. Тогда это была молоденькая девушка. Она куда-то уходила и попрощалась с ним. И Михоэлс театрально сказал: «Иди, дочь моя!»

Интересна была его необычная реакция на мой вопрос. Мы говорим о том, о сем, и вдруг я его спросил: «Вот у вас в театре нет пьесы о евреях, которые не знают еврейского языка, об ассимилированных евреях, но которые себя считают евреями. Не то чтобы они пренебрегали своим еврейским происхождением, отрекались от него, просто они оказались вне еврейской культуры. Они могут прийти в ваш театр, а у вас нет ничего из их жизни».

Михоэлс ответил мне на идише, что такие евреи не вызывают у него никакого интереса. В приблизительном переводе с идиша его ответ прозвучал так: «Я их не замечаю, я их не вижу». Это был редкий случай, когда он говорил при мне на идише. Мы говорили всегда по-русски. С Галкиным при мне они тоже говорили по-русски. Но частенько Михоэлс в разговор вставлял еврейские фразы.

Он просил меня читать переводы из Галкина. Я прочел довольно большое стихотворение, которое называлось «Сократ». Оно о том, что испытывал Сократ, зная об уготованной ему смертной казни. Выслушав стихотворение, Михоэлс сказал: «Ну, перевод есть перевод, но, вроде, хорошо».

Семен Израилевич задумался и заметил:

– Может быть, вам, в связи с тем, что вы решили назвать новую книгу о Михоэлсе «Жизнь и смерть», стихи Галкина о Сократе понадобятся. – И снова задумавшись: – Может быть, не стоило давать книге о Михоэлсе такое название. А, может, вы и правы. Огромное государство убило одного артиста, убило обдуманно, жестоко. Пожалуй, смерть Михоэлса – такое же событие, как и его жизнь.

Здесь я прерву свою беседу с Семеном Израилевичем отрывком из его перевода стихотворения Галкина «Исповедь Сократа»:

Спокоен будь, мой друг. Исполню

без боязни

Я приговор суда. Я ждал его давно,

Я был к нему готов. Не каждому дано

Свободно выбирать, какой он хочет

казни.

Мне в этом уступить должны были

они!

Пускай их слабости, а не

мягкосердечью

Обязан я. Ну что ж? Достойно

смерть я встречу,

Сотри проклятье с губ. Молчание

храни.

Из ценностей людских всего ценнее

разум:

Так день за днем тебя учил я много лет.

Все остальное – прах и суета сует.

Ты боль, и гнев, и страх из сердца

вырви разом.

В продолжение нашего разговора с С. Липкиным речь пошла о Василии Гроссмане. Семен Израилевич предупредил, что это имеет непосредственное отношение к его рассказу о Михоэлсе.

– У него был рассказ «Учитель» о человеке, который перенес эту войну и все, что с ней связано. Он сделал пьесу по своему рассказу еще в 47-м году, то есть до начала антисемитской кампании, и сдал ее в театр Вахтангова. Главный герой в рассказе Гроссмана был еврей, и речь шла о массовом поголовном истреблении евреев на Украине в годы войны. Театр Вахтангова вернул пьесу Гроссману, не востребовав даже выплаченного аванса. Я уж не знаю, каким образом эта история стала известна Михоэлсу, но он предложил Гроссману перевести пьесу «Учитель» на идиш. Михоэлс был очарован этой вещью. И вот, я знаю это со слов Гроссмана, Михоэлс, получив пьесу, сказал: «Короля Лира я сыграл, а теперь сыграю учителя. Это будет моя последняя роль». Гроссман был влюблен в Михоэлса, они ходили друг к другу домой – возникла если не дружба, то очень хорошие отношения.

Тут Липкин задумчиво улыбнулся и сказал:

– И еще о Гроссмане и Михоэлсе.

С Гроссманом мы часто бывали у моей мамы. Она угощала нас традиционными еврейскими кушаньями, которые Гроссман очень любил. Михоэлс это оценивал, как «гастрономический патриотизм».

Однажды Гроссман мне сказал: «Михоэлс уезжает. Я с ним говорил о тебе. Он тебя знает. Давай поедем провожать его на Белорусский вокзал». Мы приехали на вокзал. Его провожал второй по важности актер ГОСЕТа Зускин, дочь и еще кто-то. Жена у него была полька. Ее на вокзале не было.

На перроне Михоэлс с Гроссманом медленно прохаживались, все время говорили об «Учителе». Михоэлс выразил сожаление, что в связи с отъездом в Минск прерывается работа над пьесой, ведь в театре она уже началась. Гроссман спросил Михоэлса: «А уж так ли нужно вам ехать?» Михоэлс сказал: «Нужно. Речь идет о присуждении Сталинской премии, я должен посмотреть ряд спектаклей». Я точно не помню, но, по-моему, при этом разговоре был Борщаговский. Если бы я знал, что это будет такой важный разговор, я бы запомнил. А так, мы просто пришли провожать Михоэлса на вокзал. Больше я его не видел...

Помню, как хоронили Михоэлса. Всё помню, как будто это было вчера. Шли к ГОСЕТу от ВТО по бульвару и по улице, где дом Герцена. Толпа была огромная. Среди провожающих были видные русские люди, например, писатель Леонов, известные артисты, писатели, художники. Незадолго до этого я приехал из Киргизии, с которой был связан по переводческим делам. Там я встретил Ясына Кулиева, Джамалдина Яндиева – ингуша, оба они были депортированы.

На похороны я шел вместе с Гроссманом и говорил ему, какое для меня это горе, что мои друзья – в ссылке, что Сталин, победив Гитлера, попал под его влияние – занялся уничтожением целых наций. И Гроссман мне сказал, что может быть, это нужно было из-за каких-то военных целей, что они, мол, перешли на сторону врагов. Мы еще были тогда на «вы». «Что вы говорите?! – воскликнул я. – Изгонять женщин, стариков, беременных женщин! Дети изгнаны, еще не родившись!..» И, помню, я тогда сказал: «Что вы запоете, когда то же самое случится с евреями». Гроссман посмотрел на меня: «А вы знаете, все может быть» Наверное он так сказал, потому что уже это испытал. Он написал очерк «Украина без евреев», который не хотели печатать, но все же он напечатал его в каком-то второстепенном журнальчике. Гроссман был наивен и не понимал, почему статью «Украина без евреев» не хотят печатать...

Сегодня, читая этот рассказ С.И. Липкина, я вспомнил его автограф на подаренной мне книге «Декада», изданной в 1990 году: «Матвею Моисеевичу Гейзеру – о народе, чья печальная судьба грозила и евреям».

Интересное замечание я услышал однажды от Семена Липкина о театре и настоящих поэтах. Липкин сказал мне: «Театр вообще отличается от писательства тем, что ему необходимо в ту же минуту, сегодня же почувствовать, что его любят, ценят. И вот наши поэты, которые стали выступать перед огромным количеством слушателей и зрителей, унизили свою профессию. Настоящие поэты и так остаются в литературе без бурных аплодисментов».

После бесед о Михоэлсе мы встречались с Семеном Израилевичем лишь изредка, случайно. Как принято сегодня говорить, на «московских тусовках». Между тем желание поговорить с ним, человеком высокого таланта и поистине библейской мудрости, неизбывно, но я не позволяю себе этого, чтобы не отнимать его драгоценное время. А эти заметки хочу закончить стихами, написанными Семеном Липкиным давно и навсегда. Для меня в них органически слились две мощные присущие ему силы – поэтического дара и никогда не могущей быть до конца изъясненной любви.

Как дыханье тепла в январе

Иль отчаянье воли у вьючных,

Так загадочней нет в словаре

Однобуквенных слов однозвучных.

Есть одно, – и ему лишь дано

Обуздать полновластно различья.

С ночью день сочетает оно,

Мир с войной и паденье с величьем.

В нем тревоги твои и мои,

В этом И – наш союз и подспорье...

Я узнал: в азиатском заморье

Есть народ по прозванию И.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,

Будни детства, надела, двора,

Неприятие лжи, и понятье

Состраданья, бесстрашья, добра,

И простор, и восторг, и унылость

Человеческой нашей семьи, –

Все сплотилось и мощно сроднилось

В этом маленьком племени И.

И когда в отчужденной кумирне

Приближается мать к алтарю, –

Это я, тем сильней и всемирней,

Вместе с ней о тебе говорю.

Без союзов словарь онемеет,

И я знаю: сойдет с колеи,

Человечество быть не сумеет

Без народа по имени И.

Благословен объединяющий, он – вечен.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru