[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮЛЬ 2002 ТАМУЗ 5762 — 7 (123)

ТОРЖЕСТВО МАРДОХЕЯ

Бенедикт Сарнов

Говоря, что пресловутый «пятый пункт» на протяжении всей моей жизни не так уж мне и мешал, я не врал. И даже не очень лукавил.

Из этого, однако, вовсе не следует, что не было в моей жизни (как и в жизни каждого моего соплеменника) минут, когда бы я всей кожей не чувствовал, что это значит – быть евреем «в такое время на земле».

Ну, а уж 13 января 1953 года, прочитав опубликованное в «Правде» сообщение ТАСС о врачах-убийцах, я всей кожей ощутил горячее дыхание дракона, уже разинувшего свою огнедышащую пасть, чтобы проглотить меня целиком, со всеми моими потрохами.

Сейчас я уже плохо помню, как прочел это сообщение в утренней газете, поделился ли с кем-нибудь своими ощущениями. Не помню даже реакцию отца, с которым мы обычно обсуждали все события такого рода. Может быть, только молча переглянулись: все было понятно без слов.

Зато я хорошо помню рассказ об утре этого рокового дня, который услышал – лет десять спустя – от своего приятеля, известного театрального критика Константина Рудницкого.

***

Очень рано, чуть ли не на заре раздался в его квартире телефонный звонок. Сняв трубку и произнеся традиционное «Я слушаю», Костя узнал голос тогдашнего своего дружка, известного московского репортера Наума Мара, которого злые языки наградили прозвищем – «Трижды еврей Советского Союза». (Прозвали его так потому, что подлинная фамилия его была «Мармерштейн», то есть она как бы включала в себя аж целых три еврейские фамилии.) Помимо этого прозвища Мар был знаменит бурным темпераментом и неумением держать язык за зубами.

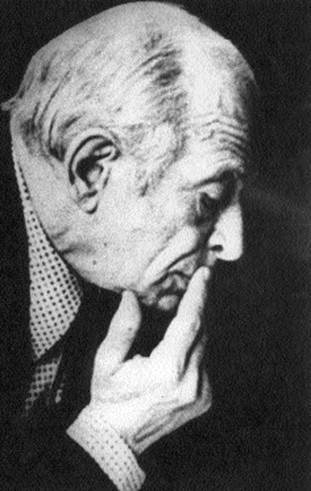

Театральный критик Константин Рудницкий: в 49-м он был объявлен космополитом.

Опасаясь, что «трижды еврей» наговорит сейчас много лишнего (он почти не сомневался, что его телефон прослушивается), Костя решил держаться с ним сухо, даже холодно и, уж само собой, ни в какие обсуждения газетных новостей ни в коем случае не вступать.

Но мудрое это решение ему не помогло.

– Костя! Ты уже читал газеты? Что ты молчишь? Сообщение про врачей читал? – сразу взял быка за рога «трижды еврей».

Деваться было некуда: ответишь, что не читал, тот начнет пересказывать и, разумеется, комментировать. Уж лучше сказать, что читал.

– Читал, – сдержанно ответил он.

– Я надеюсь, ты понял, что это значит?

– Да, конечно. – Так же сдержанно ответил Костя.

– Что конечно? Что ты понял? Я вижу, что ничего ты не понял. Так вот, Костя! Слушай меня внимательно!.. Ты должен вести себя так, как будто к тебе всё это никакого отношения не имеет.

– Но ведь это и в самом деле никакого отношения ко мне не имеет, – сказал Костя, стараясь, чтобы его ответ звучал как можно простодушнее.

– Слушай, Костя! – разозлился «трижды еврей». – Не валяй дурака! Ты ведь прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Так вот: заруби, пожалуйста, себе на носу! Ты должен вести себя так, как будто тебя все это совершенно не касается. Как будто к тебе лично, – повторяю, к тебе лично, – это никакого отношения не имеет. Ты меня понял?

При мысли, что этот идиотский диалог кто-то (не просто «кто-то», а известно КТО!) слушает, у Кости по спине потекла струйка холодного пота.

– Но ведь ко мне лично все это действительно... – снова начал он.

Договорить ему не удалось. На него обрушился такой поток ругательств, обвинений в слепоте, идиотизме, непонимании, где он живет и что вокруг него происходит, а также многословных раздраженных объяснений, чем это непонимание ему грозит, что он не нашел в себе сил продолжать этот разговор и в смятении повесил трубку. На душе у него было муторно. Он почти не сомневался, что эта история наверняка будет чреватa для него самыми дурными последствиями.

Но, слава Б-гу, пронесло. То ли подслушка плохо работала, то ли у слушавших руки до всех не доходили.

Рассказывал мне Костя эту историю, как говорится, в тоне юмора. Мара я хорошо знал (в начале 60-х, то есть как раз в то самое время, когда я услышал этот Костин рассказ, он вместе со мной работал в «Литературной газете»), поэтому для меня вся эта, надо сказать, очень талантливо изображенная рассказчиком сцена, имела еще и свою особую, дополнительную прелесть.

Мы вдоволь посмеялись над недотепой Маром. Потом вспомнили веселый стихотворный итог, который вскоре (после реабилитации врачей) подвел этим мрачным событиям талантливый наш народ-языкотворец:

Дорогой товарищ Вовси,

Друг ты наш и брат,

Оказалось, что ты вовсе

И не виноват.

Дорогой товарищ Коган,

Кандидат наук!

Виновата эта погань –

Лидка Тимашук...

Дорогой товарищ Фельдман, –

Ухо, горло, нос.

Ты держался, словно Тельман,

Идя на допрос.

Попытались вспомнить еще какие-то куплеты этой замечательной народной песни, но, так и не вспомнив, удовольствовались этими. В общем, веселились напропалую.

Но было в этом нашем веселье что-то – не то чтобы нарочитое, нет, веселились мы искренне, от души... И тем не менее, было при этом у меня такое чувство, что Костя словно бы нарочно выпячивал комическую сторону этой своей истории. Он словно бы заслонялся, загораживался смехом от пережитого им тогда ужаса.

Ведь сколько угодно мог он уверять себя, – и других тоже, – что к нему, к нему лично, вся эта история никакого отношения не имеет. Но ведь знал, что имеет. И все вокруг тоже знали, что имеет, – и не только к нему, к Косте, театральному критику, в сорок девятом причисленному к космополитам, но и ко мне, мальчишке, ни в чем таком на замешанном, этот разоблаченный заговор врачей-вредителей тоже имел самое прямое, самое непосредственное отношение.

О том, что где-то там, на Востоке для нас уже выстроены бараки, что даже точно подсчитан процент тех, кто доедет до этих бараков живыми и тех, кто погибнет в пути, – обо всем этом я, конечно, не знал. Да что – я! Многие из тех, кто был поумнее и поосведомленнее меня, тоже не знали, затронет ли дальнейшее развитие событий всех «лиц еврейской национальности» или в водоворот грядущих бедствий будут втянуты лишь некоторые – наиболее заметные. И искренне надеялись, что им – не таким уж заметным, – может быть, Б-г даст, как-нибудь удастся уцелеть.

Мой школьный товарищ Леня Рапутов: вот таким он был в то время, о котором я рассказываю.

Но я почему-то сразу решил, что на этот раз мне не вывернуться.

Сразу вспомнилось, как старик Федоров, старый большевик, живущий в квартире над нами, таинственно сообщил дружившей с моими родителями соседке, что к нему наведывался сотрудник МГБ и расспрашивал его про меня. Это было, конечно, связано с моими комсомольскими делами, а в комсомоле я был давно восстановлен. Но ведь это не важно. Важно, что я у них на заметке...

И еще одна, совсем уже идиотская история, в которую я по дурости вляпался и про которую совсем было уже забыл... Я-то забыл, а ОНИ... Они, конечно, не забыли. Где-то она там у них ведь лежит, дурацкая та бумажка...

***

В историю эту меня впутал мой школьный товарищ Ленька Рапутов. Познакомились мы с ним еще в Серове, в эвакуации: учились в одном классе. Вернувшись в Москву, он меня разыскал и даже выразил желание перевестись в мою школу, чтобы и тут мы тоже были вместе. И не только выразил желание, но и осуществил этот план, и каждый день ездил со своей Второй Мещанской к нам сюда, на Малую Дмитровку, в Успенский переулок, только чтобы опять оказаться в одном классе со мною.

И вот как раз тогда, то ест

ь в сорок пятом, – или годом позже, в сорок шестом, – явился он ко мне однажды с такой идеей. В ГОСЕТе – то есть в Государственном еврейском театре – есть, оказывается, замечательная библиотека, где много разных интереснейших книг, повествующих об истории и культуре еврейского народа. Он, Леня Рапутов, два каких-то его приятеля и с ними еще две девчонки пытались туда проникнуть, но им сделали от ворот поворот: записаться в библиотеку могли только сотрудники театра.

Но не такой человек был Леня Рапутов, чтобы вот так вот просто отказаться от своей блестящей идеи. Он сочинил письмо – что-то вроде заявления – на имя художественного руководителя театра народного артиста СССР Соломона Михайловича Михоэлса. Текста этого письма я сейчас уже не помню. Помню только, что начиналось оно так: «Мы, группа еврейской молодежи...» Ну а дальше там говорилось, что мы хотим изучать историю и культуру своего народа и поэтому просим разрешить нам ходить бесплатно на спектакли ГОСЕТа, а также записаться в эту замечательную их театральную библиотеку.

Я сказал Леньке, что меня вся эта бодяга совершенно не интересует.

Еврейские эти дела и в самом деле меня не интересовали. Ни меня, ни других моих друзей и приятелей, хотя, как я теперь понимаю (тогда я этого просто не замечал), евреев среди них было немало. Но это были совсем другие евреи, не такие, как Ленька Рапутов.

Чтобы не вдаваться в долгие объяснения, расскажу лучше короткую историю, которую услышал от одной моей сверстницы (еврейки, конечно) много лет спустя.

У них дома был телефон. А у ее подруги Марины, жившей этажом выше, телефона не было. И у них было условлено, что в некоторых экстраординарных случаях ей будут звонить с просьбой передать какую-то срочную информацию Марине. Что она охотно и выполняла.

И вот однажды ей позвонили и

говорят:

– Здравствуйте! Извините меня, пожалуйста! У меня к вам такая просьба... Это говорит дядя вашей подруги Мариночки... Я сегодня приехал из Киева... Вы, конечно, знаете, что сегодня сейдер. Так вот, передайте, пожалуйста, Мариночке и ее родителям, что мы сегодня вечером их ждем. Только не забудьте, пожалуйста. Именно сегодня! Ведь сегодня сейдер...

Незнакомое ей слово «сейдер» (она понятия не имела, что так называется первый вечер еврейской Пасхи) он повторил несколько раз, и она хорошо его запомнила. Но поняла по-своему. И всю эту информация передала подруге так:

– Маринка! К твоим родственникам приехал из Киева твой дядя Сейдер. Просил передать, что они сегодня ждут тебя с родителями к ним в гости.

Такие вот еврейские мальчики и девочки были в моей компании. И сам я был таким же. Да и сама мысль о моей принадлежности к еврейской нации в то время мало меня не занимала. Кстати, о самом этом слове – «нация».

Только что, читая мемуары моего друга Эмки Манделя (Н. Коржавина), я наткнулся там на одну любопытную подробность, пробудившую в моей памяти целый пласт воспоминаний.

В то самое время, о котором я сейчас рассказываю, Эмка познакомился с неким Григорием Львовичем Наглером. Тот был родом из Черновиц, когда-то относившихся к Австро-Венгрии, – потому и жил потом в Вене (пока не эмигрировал в СССР).

«Несмотря на то что его загребли в “ежовщину” (при Берии выпустили), – вспоминает Мандель, – он оставался несокрушимым коммунистом, коминтерновцем и даже твердо верил в абсолютную правоту Сталина. Во всех вопросах, кроме одного, – человек еврейского происхождения, он никак не мог согласиться с положением “классического” сталинского труда “Марксизм и национальный вопрос”, что евреи – не нация. Когда разговор заходил на эту тему, он приходил в ярость и сопротивлялся, как лев».

Прочитав это, я вдруг вспомнил разговоры на эту тему, которые постоянно тогда вели родственники моих родителей, друзья и знакомые моего отца. Все они почему-то были очень больно задеты этим «классическим» сталинским положением. Даже мой отец, который, как мне тогда казалось, к своему еврейству относился довольно-таки равнодушно, и тот, когда разговор заходил на эту тему, обиженно повторял:

– Мы дали им Иисуса Христа! Мы дали им Маркса! И вот, оказывается, мы – не нация!

Я вступал с ними в споры, доказы

вал, что ничего обидного для евреев в сталинском определении нет. Это ведь наука, объяснял я им. Научный, так сказать, медицинский факт. И никакие эмоции тут ни при чем. Нация – это исторически сложившаяся общность людей, говорящих на одном языке и живущих на одной территории совместной экономической жизнью. Ни один из этих трех признаков сам по себе не определяет нацию: только все они в совокупности, взятые вместе, «дают нам нацию», как совершенно правильно учит нас товарищ Сталин.

Во всю эту белиберду я тогда в общем-то верил. Но дело было даже не в этой моей вере. И не в том, что Сталин в этих вопросах был для меня таким уж высоким авторитетом. Читая его полемику с Отто Бауэром (нам по программе полагалось все это читать), я не слишком вдумывался в систему его аргументов. Как заметил Эрнст Неизвестный, о Марксе мы узнавали от Ленина, а о Дюринге – из «Анти-Дюринга». Вот и об Отто Бауэре я знал только то, что узнал о нем от Сталина. И мне даже в голову не приходило, что ведь можно же заглянуть и в самого Бауэра, чтобы самостоятельно, собственным, так сказать, умом разобраться в том, кто из них прав: Отто Бауэр или Сталин.

Такая мысль не могла тогда мне прийти в голову, конечно, по разным причинам. Но не последнюю роль тут играло и то обстоятельство, что меня совершенно не волновала сама эта проблема. Ну, пусть себе считают, что евреи – не нация. Не все ли равно?

Должен сказать, что точно так же совершенно не задело меня вычитанное где-то – и тоже почему-то очень возмутившее моего отца – предположение, что нынешние, современные евреи вовсе не являются потомками тех, древних. Что скорее они ведут свое происхождение от разных этнических групп, в разное время и по разным причинам оказавшихся в сфере влияния иудаизма.

По правде говоря, все это и сейчас меня, как говорит современная молодежь, не колышет.

И даже более того. Когда я слышу, как какой-нибудь из моих соплеменников с важностью говорит о своей принадлежности к Народу Книги (имеется в виду Библия), меня так и подмывает задать ему глумливый вопрос: а сам-то ты заглядывал в эту Книгу? И если даже заглянул, то – давно ли?

***

Сравнительно недавно, уже в новые наши, «перестроечные» времена попалась мне как-то на глаза статья Юрия Карабчиевского как раз вот на эту тему.

Напечатана она была в «Московских новостях», на постоянной полосе этой газеты, из номера в номер повторяющей три традиционные рубрики («В мире», «В стране», «Во мне»), под рубрикой «Во мне». Речь в ней, стало быть, шла о том, что происходило «в нем», в ее авторе. Но, как оказалось, – и во мне тоже.

Называлась эта статья – «История с географией». О том, какую географию имел в виду автор, говорили стоящие под ней названия двух городов: «Иерусалим – Москва».

А история была такая.

Шел он (Юрий Карабчиевский) однажды мимо Кремля и живо представил себе, как с этих вот зубчатых стен (или других, белокаменных, а может быть даже и деревянных) «льют смолу-кипяток на татарско-печенежских захватчиков наши добрые в красных кафтанах молодцы». И вдруг он с необыкновенной остротой почувствовал:

«Я почувствовал, что столь важное для меня понятие “Россия” ограничено для меня и временем, и системой знаков, и вот эти лившие кипяток и смолу явно не мои – чужие предки, и не чувствую я по отношению к ним никакого сродства, ни особой жалости, ни особой гордости. Они мне не ближе, и важны и интересны не больше, чем какие-нибудь саксы, защищавшие Англию от десанта норманнов».

Юрий Карабичевский.

А потом он попал на другую свою, как принято говорить в таких случаях, историческую родину:

«Целый год я жил в удивительной, ни на что не похожей стране, где никто не мог сказать: “Давай проваливай, это все не твое, это все – наше!”, а, напротив, все наперебой говорили: “Оставайся, приезжай насовсем, это – твое!” – “А как же предки?” – “Ну, с этим здесь полный порядок”. И показывали мне развалины крепости, где наши будто бы общие с ними предки почти две тысячи лет назад три года защищались от римских захватчиков. Скала шестьсот метров в длину, пятьсот в высоту, три часа подниматься, если пешком, целый час спускаться. Девятьсот человек моих предков – против скольких-то там десятков тысяч осаждавших и нападавших. А когда стало ясно, что те все равно их захватят и распнут мужчин на крестах, и детей отдадут в рабство, а женщин – солдатам, они разделились на десятки и бросили жребий, и кому выпало – тот заколол остальных, а потом оставшиеся сделали так же, и последний сам покончил с собой...

И я стоял на огромной скале и живо представлял себе тех людей, героически убивавших своих детей и родителей, и грешно сказать, но и к ним тоже не чувствовал никакого сродства и не верил, что они хоть в каких-то чертах могут иметь ко мне отношение».

Тут надо сказать, что Юрий Карабчиевский вообще-то ощущал себя евреем гораздо в большей степени, чем я. (Сужу об этом по его автобиографической прозе.) И вот оказалось, что в нем происходило то же, что и во мне:

« ... Поздно мне менять принадлежность, вот так вдруг ее не почувствуешь. И вообще нет ее у меня ни в каком отдаленном прошлом, нет у меня родословной и уже не появится. А самое главное – мне ее не надо, даром будут давать – не возьму. Не свои мне ни дружинники в кольчугах, стрельцы в кафтанах, ни те полуголые мужики с ножами-кинжалами, никто мне из них не друг и никто не родственник. Вся моя принадлежность – лишь в настоящем и ближайшем прошлом. И если сейчас она распадется, растворится во всеобщем российском хаосе, то и останусь я, значит, один, вне истории и географии».

– А вот тут, батенька, мы вас и поправим, – хочется оборвать мне этот монолог словами Ленина Сталину из известного анекдота.

Сказав несколькими строчками раньше, что происходившее во мне в точности совпадало с тем, что происходило в авторе этой статьи, я, видать, слегка поторопился.

Положа руку на сердце, я не могу сказать о себе, что «вся моя принадлежность лишь в настоящем и ближайшем прошлом». Какая-никакая «родословная» у меня все-таки есть.

***

Понял я это (лучше сказать – почувствовал) в начале 60-х, когда мы с женой и маленьким сыном въехали в первую в нашей жизни отдельную квартиру.

Все новоселы только что выстроенного нового нашего кооперативного дома стали спешно обставляться новой мебелью. Ну и, конечно, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Моя жена объявила, что замечательный мой (рижский) письменный стол, очень просторный и удобный, в новую нашу квартиру въедет только через ее труп.

Посопротивлявшись некоторое время и убедившись, что дальнейшее сопротивление бесполезно, я уступил. И дело кончилось тем, что у каких-то жениных знакомых мы приобрели старинный – как мы считали, красного дерева, но потом оказалось, что из ореха, – письменный стол-бюро. Стол этот (в отличие от меня) уж точно был с длинной и хорошей родословной. Принадлежал он к эпохе Александра Первого и до революции стоял, как не без гордости сообщил нам последний его владелец, в Инженерном замке.

Стол мне понравился. Со временем я его даже полюбил, хотя тот, плебейский мой, рижский, был и удобнее (рабочая поверхность была больше), и ящики у него выдвигались легко и свободно в отличие от ящиков у этого, антикварного.

Но это было только начало. Приобретя письменный стол и кресло к нему (той же эпохи), жена моя просто осатанела. Она объявила, что покупать мы будем только старую («красную», как выражались знатоки, то есть – красного дерева) мебель. Она выкинула все наши стулья и некоторое время, пока не удалось купить «красные», мы как-то ухитрялись обходиться вообще без стульев.

Помню, как раз в этот момент нашей жизни, когда эпоха немого кино (то есть прежней нашей мебельной рухляди) уже кончилась, а эпоха звукового (то есть старинной, «красной» мебели) еще только-только начиналась, заглянул к нам наш старый друг Боря Заходер. Пошарив глазами, куда бы присесть (ему предложили шаткую трехногую кухонную табуретку, взгромоздиться на которую при своих телесах он не решился), он деликатно осведомился, не найдется ли у нас какого-нибудь стула. Жена объяснила ему, что стулья она упразднила. И добавила, что стулья, как, впрочем, и шкафы, – самая неэстетичная часть домашней обстановки и лучше бы обойтись вовсе без них.

– А как же без стульев? – изумился Боря. – Сидеть-то ведь на чем-нибудь надо?

– Ну, купим что-нибудь, – сказала жена. – Может быть, какие-нибудь козетки.

– Ну-ну, – иронически хмыкнул Борис. И в свойственном ему стиле мгновенной импровизации тут же родил экспромт. – В ожидании козетки посидели на газетке.

Стулья, однако, мы в конце концов все-таки купили. Тоже у каких-то полузнакомых деклассированных старушек. И были они тоже с какой-то хорошей родословной. Их, правда, пришлось долго ремонтировать. И не раз, потому что время от времени, уже отремонтированные, они вновь распадались на составные части. Но безумие продолжалось. Жена таскалась со мной по комиссионным магазинам и, как я объяснял друзьям, подцепив это слово у знакомого психиатра, индуцировала меня. И однажды доиндуцировала до того, что мы купили огромную екатерининскую кровать. Стоила она всего-навсего двести целковых (просто даром) и была не только красного дерева, но еще и с какими-то палисандровыми шишками по углам, величиной с хороший ананас каждая. Заняла она половину самой большой нашей комнаты, сильно ее изуродовав.

Наш приятель Макс Бременер как раз в это время совершил туристскую поездку в Австрию и вернувшись рассказывал, что в Шенбрунне видел кровать императрицы Марии Терезии, которая напомнила ему нашу.

– Но та, наверно, все-таки пороскошнее будет? – поинтересовался я.

– Да нет, – задумчиво ответил Макс. – Не сказал бы.

А Илья Львович Фейнберг, увидав этого нашего, как я его мысленно называл, монстра, сказал:

– Да-да, у нас тоже была такая мебель. Она досталась нам от родителей. Маэль порубила ее топором.

Я, надо сказать, к тому времени тоже был уже близок к такому же радикальному решению. Но рубить нашу екатеринискую кровать топором мне не пришлось. Ее купил у нас наш сосед Митя Голубков, который сочинял в то время какой-то исторический роман из екатерининской эпохи и объявил жене, что такая кровать ему совершенно необходима. У Голубковых она, впрочем, тоже не прижилась: когда исторический роман был дописан, они удачно продали ее послу какой-то иностранной державы.

А я объявил жене, что эпоха антиквариата в нашей семье на этом закончилась. И подвел под это решение такую идеологическую базу: «Не могу, не хочу и не буду жить в музее!» Но с письменным столом из инженерного замка и сравнительно небольшим преддиванным столом той же Александровской эпохи, заменившим нам обеденный, я легко сжился. Мало сказать – сжился. Они стали мне такими родными, словно и впрямь достались нам с женой от каких-то наших дворянских предков. Сперва я объяснил эту загадку тем, что оба эти стола не такие вычурные, как наша «екатерининская». (Прямых, строгих линий.) И по габаритам более или менее вписываются в небольшие наши комнаты, не «убивают» их. Но потом мне пришло в голову другое, более глубокое – и, думаю, более правильное объяснение. Ведь эпоха Александра Первого – это Пушкин. А Пушкин – это и есть начало моей родословной.

Однажды прочел я какой-то – не шибко изобретательный, но почему-то запомнившийся мне – научно-фантастический рассказ. Герой этого рассказа изобрел аппарат (кажется, он назвал его «хронотроном»), с помощью которого можно было проникать в прошлое. Не физически туда переноситься, как в «Машине времени» Уэллса, а просто видеть, наблюдать разные исторические картины (скажем, восстание декабристов или Бородинскую битву) в натуральную, так сказать, величину и во всей их исторической подлинности.

Но действие этого «хронотрона» было ограничено: оно простиралось не далее чем на двести (или триста, сейчас уже не помню) лет. А дальше, по мере проникновения в глубь веков, изображение становилось все более зыбким, расплывчатым, а потом и вовсе исчезало. Вот и моя историческая память была вроде этого «хронотрона». Вернее, не память даже, а моя способность духовно обживать, осваивать историческое пространство. Мои духовные корни простираются не дальше чем на полтораста-двести лет. И начинаются они – с Пушкина, с пушкинской эпохи. Среди вещей, которые окружали (или могли окружать) Пушкина, я чувствовал себя как дома. Это был – мой, родной мне мир. А дальше все было уже «не в фокусе».

Пушкин – это и есть начало моей родословной.

Так где уж было мне, с такой моей ограниченностью, освоить, присвоить, сделать своим далекое прошлое моих еврейских – библейских – предков! Это было бы с моей стороны чистейшей воды притворством.

***

В 1945-м или 46-м году, когда Ленька Рапутов (о котором вы, наверно, уже забыли, так далеко я от него ушел) предложил мне присоединиться к «группе еврейской молодежи», желающей постигать историю и культуру своего народа, я ни о чем таком, конечно, не думал. Искать мои еврейские (или какие-нибудь другие) корни, как я уже сказал, мне было тогда просто не интересно.

А ему это, вероятно, и впрямь было интересно. Во всяком случае, он не отставал от меня с этой своей идеей, и в конце концов я уступил и согласился перепечатать сочиненную им бумагу на своей пишущей машинке. Собственно, именно с этим он ко мне и пришел: я был тогда единственным его знакомым, у которого была пишущая машинка. Обзавелся я ею еще в десятом классе, благо это было тогда несложно: Москва была завалена трофейными немецкими машинками, и моя досталась мне почти даром. Почерк у меня уже тогда был такой, что я и сам не всегда мог разобрать свои каракули: машинка была моим спасением.

Короче говоря, я уступил Ленькиным приставаниям и красиво перепечатал это обращение «группы еврейской молодежи» к С.М. Михоэлсу. Но Ленька на этом не успокоился. Он стал приставать ко мне, чтобы и я тоже поставил под этим обращением свою подпись: пять фамилий – это все-таки лучше, чем четыре, больше похоже на группу. Кончилось тем, что я сдался: чтобы отвязаться от него, подмахнул это их дурацкое заявление. И тут же о нем забыл.

Но 13 января 1953 года, прочитав в «Правде», что Михоэлс – «известный еврейский буржуазный националист», вдохновитель и чуть ли даже не глава всего этого чудовищного еврейского заговора, – вспомнил. А вспомнив – похолодел. Ох, как пригодилась бы им сейчас эта «группа еврейской молодежи», совращенная и завербованная главным еврейским буржуазным националистом!

Звонить Леньке и по телефону, хоть бы даже и намеками, расспрашивать его, что он сделал с той бумагой, я, понятное дело, побоялся. Но как-то там мы встретились, и я учинил ему допрос с пристрастием. Блудливо отводя от меня глаза, он уверял, что обращаться с тем заявлением к Михоэлсу он раздумал, а бумажку выкинул. Я ему не поверил, но почему-то все-таки успокоился. Убедил себя, что даже если то наше «Заявление» до Михоэлса и дошло, оно наверняка где-то там в его бумагах затерялось. Во всяком случае, ТЕМ, КОМУ НАДО, оно на глаза не попалось, иначе нас с Ленькой давно бы уже взяли за хибот.

Соломон Михайлович Михоэлс.

Первая волна страха прошла, жизнь продолжалась, ничего такого уж ужасного не происходило (кроме того, что газеты изо дня в день талдычили про «убийц в белых халатах», про бдительность и «ротозейство» – слово, как видно, произнесенное САМИМ, поскольку оно сразу же стало политическим термином). В общем, я повеселел и почти забыл об этих своих страхах. На самом деле страх, охвативший меня 13 января, никуда не делся: он лишь ушел куда-то в глубину, на обочину, на периферию моего сознания. А о том, как он был велик, этот страх, я узнал через три месяца.

***

И вот он настал, этот, пожалуй, самый главный в моей жизни красный день календаря: 4 апреля.

Уж не помню сейчас, почему мы с женой ночевали тогда не дома, а в крохотной комнатке ее матери – моей тещи. В этом хлипком одноэтажном флигеле в Воротниковском переулке раньше, до революции, был то ли каретный сарай, то ли конюшня, а сейчас, естественно, обычная московская коммуналка.

Скорее всего теща на время уехала куда-то – в отпуск, что ли, – и нам с женой представилась редкая возможность хоть немного пожить не за шкафом, а в отдельной, своей комнате.

Рано утром спросонья я услышал женский крик, а потом в дверь нашей «спальни» громко застучали. Стучала и кричала тещина соседка Сима. И звала она почему-то меня:

– Биля! Биля! – кричала она. – Вы слышите? Врачи-убийцы – не убийцы!

Жена уверяет, что я выскочил в коридор в одних трусах (так оно, очевидно, и было) и, воздев руки к потолку, прокричал что-то на еврейском языке, что-то вроде «Ой-вей!»

Это, конечно, полная чепуха. Но что-то еврейское в тот миг во мне действительно проснулось. Во всяком случае, что-то, объединившее меня с тещиной соседкой Симой – красавицей-одесситкой, о которой я только и знал (с тещиных слов), что было у нее шесть или семь официальных мужей, а неофициальных – бессчетно, а также, что она дивно, как только у них в Одессе, наверно, это умели, пела мои любимые «Бублики». С надрывом пела, с душой: «А я несчаст-ная, торговка част-ная...» – пела, словно о себе, словно она сама была этой вот частной торговкой бубликами на Дерибасовской или Малой Арнаутской, словно это ее родной отец был пьяница, который «за рюмкой тянется», а мать – «уборщица, ка-а-кой позор!»

Наибольшего внимания в этой трагикомической ситуации заслуживает не столько даже запомнившаяся моей жене удивительная моя реакция на этот Симин крик, сколько сам тот факт, что кинулась Сима в этот момент не к ней, которую она знала выросшей на ее глазах маленькой девочкой (кажется, она даже оттолкнула ее), а – ко мне, почти незнакомому ей человеку. Что она знала обо мне, кроме того, что я «встречался», как тогда говорили, с дочерью ее соседки Ани, а совсем недавно наконец-то с нею «расписался»? Да в сущности, ничего. Но она знала, что этот недавно женившийся на выросшей девочке Славе «Биля» – еврей. И этого было больше чем достаточно. Никаких других знаний обо мне в тот момент ей было не нужно.

Все дело тут было в том, что арест и освобождение врачей были для нее не государственной и не политической, а исключительно еврейской, а потому – личной проблемой. Так же, как (она в этом не сомневалась) и для меня. У нее не было и тени сомнений, что известие о том, что с врачей снято тяготевшее над ними жуткое обвинение, из всех, кто жил тогда в тещиной коммунальной квартире, касается только нас двоих – ее и меня. Это ведь именно с нас – с нее и с меня! – было снято в тот момент клеймо убийц! Известие об аресте врачей было для нее только нашей, еврейской болью. И известие о том, что они невиновны, – только нашей, еврейской радостью.

***

Примерно так же это событие было воспринято и моим отцом. Днем того же 4 апреля, раннее утро которого я уже описал, мы с ним вышли на Тверскую, которая тогда была улицей Горького. Был ясный, солнечный весенний день... Сейчас я уже не могу вспомнить, вышли мы с ним просто так, пройтись, или было у нас какое-то дело. Не помню даже, долго ли продолжалась эта наша прогулка.

Но яснее ясного запомнилось мне одно: поведение моего отца в тот день на улице. Было оно, как мне тогда показалось, более чем странным.Он шел не торопясь, внимательно вглядываясь в лица прохожих, и время от времени, углядев кого-то в потоке людей, движущихся нам навстречу, снимал шляпу и раскланивался. Некоторые из встречных отвечали ему тем же.

У отца, надо сказать, всегда было множество знакомых, и ходить с ним по улицам бывало иногда чистым наказаньем: он то и дело с кем-нибудь останавливался и заводил долгий, совершенно мне не интересный разговор. Меня это всегда раздражало, особенно в детстве, когда у меня в таком совместном нашем походе была какая-то личная цель, свой, личный интерес: игрушка или книга, которую он обещал мне купить, или мороженое эскимо на палочке, или еще что-нибудь в том же роде. Вот и сейчас тоже я сперва было подумал, что отец раскланивается с какими-то своими знакомыми. Но знакомых отца на этот раз двигалось нам навстречу что-то уж больно много. И приглядевшись внимательнее, я догадался, что раскланивается он вовсе не со знакомыми, а С КАЖДЫМ ВСТРЕЧНЫМ ЕВРЕЕМ. Тут надо сказать, что я и раньше замечал за моим отцом чудачества такого рода. Он мог вдруг, ни с того ни с сего, обратиться к совершенно незнакомому человеку с каким-нибудь вопросом или какой-нибудь репликой на еврейском языке, что всегда приводило меня в смущение, даже в некоторый ужас. Я все время боялся, что он обмишулится, нападет на человека другой нации или даже на еврея, не знающего своего языка. Честно говоря, я вообще не понимал, как он умудряется в любой толпе выхватить глазом и почти безошибочно угадать еврея. Сам я этого не умел совершенно.

Когда я однажды – уже в другие времена – пожаловался кому-то на эту свою неспособность, мне объяснили, что это, в общем, бывает. Вот была, например, такая – Мишакова, секретарь ЦК ВЛКСМ. Она была яростная антисемитка и даже не очень это скрывала. Но была совершенно изумлена, когда узнала, что Михаил Аркадьевич Светлов – еврей. А уж в Светлове-то разве только слепой не узнал бы еврея...

Мой друг Иосиф Шкловский, которого я уже не раз вспоминал на этих страницах, когда мы с ним однажды разговорились на эту тему, рассказал мне, что у гитлеровцев были такие специальные люди (евреи, конечно), которые могли в любой толпе безошибочно выхватить каждого, в ком будет заметна хоть самая малая «прожидь».

– И я, – не без некоторой хвастливости закончил он этот свой рассказ, – как раз вот такой человек.

Он, разумеется, не имел при этом в виду, что, оказавшись в оккупации, мог бы стать предателем и служить гитлеровцам в этом качестве, исповедуя знаменитый лагерный принцип: «Подохни ты днем раньше, а я – днем позже». Речь шла лишь о том, что у него – такой же «глаз-ватерпас», и случись ему оказаться в такой роли, у него не было бы ни одной осечки.

Самый главный в моей жизни красный день календаря – 4 апреля 1953 года: в газетах опубликовано сообщение Министерства внутренних дел СССР о том, что врачи-убийцы – не убийцы.

Глаз моего отца был не таким острым. У него осечки все-таки бывали. Однажды, помню, к большому моему смущению, но и к некоторому тайному удовольствию, он в электричке обратился с какой-то еврейской репликой к человеку, который, как выяснилось из последующей беседы, оказался армянином. Но должен признать, что таких осечек у него было совсем немного. А однажды он своей проницательностью этого рода меня просто потряс. Поехали мы с ним тогда куда-то загород – в Малаховку, что ли: приглядеть какую-нибудь не слишком дорогую дачку на лето. Ходили, спрашивали: не сдается ли, мол, у вас комната с терраской. И остановились перед новым, еще недостроенным, вкусно пахнущим свежим тесом домом. Дом, вообще-то, был уже почти готов. Нехватало ему только крыши. А на стропилах – верхом – сидели какие-то русобородые мужики и тюкали топорами. Задрав голову и слегка зажмурившись на ярком весеннем солнце, отец обратился к ним с какой-то длинной еврейской фразой. Я обомлел. Мужики-плотники, достраивавшие этот дом, были такого очевидного, столь ярко выраженного славянского типа, что уж тут не могло быть никаких сомнений: осечка! И какая!

Я даже подумал: уж не сошел ли, часом, мой родитель с ума? Не помешался ли совсем на своем еврействе? Или это яркое весеннее солнце его ослепило? Каково же было мое изумление, когда эти «братья-славяне» ответили ему такой же длинной еврейской фразой, и между ними и моим отцом завязался какой-то долгий (совершенно мне, конечно, непонятный) еврейский разговор.

В общем, я не могу сказать, что был так уж удивлен, когда догадался, что в тот день, 4 апреля 1953 года, отец умудрялся в потоке идущих нам навстречу москвичей выхватить своим орлиным взором каждого еврея. Но эти его странные эволюции с поминутным сниманием и надеванием шляпы меня все-таки удивили. Ведь раньше он никогда этого не делал. Улучив минутку, я спросил у него, что это значит: зачем он все это проделывает? И он объяснил, что делает он это, потому что сегодня Пурим. Пурим же – это еврейский праздник, отмечающий одно давнее событие в истории еврейского народа, необычайно похожее на то, что случилось сейчас... Вот так же и тогда, две или три тысячи лет тому назад, один злодей по имени Оман хотел погубить весь еврейский народ. И вот так же у него ничего не вышло.

Много лет спустя я прочел эту историю в Библии, в «Книге Есфири». И вспомнил при этом где-то виденную мною картину «Торжество Мардохея». (Может быть, это было воспроизведение гравюры Рембрандта в каком-нибудь альбоме, но скорее всего – картина ученика Рембрандта Верду, которую я мог видеть в Пушкинском музее.) На этой картине злодей Оман, которому не удалось погубить еврейский народ, вел под уздцы коня, на котором гордо восседал наряженный в драгоценные одежды взявший над ним верх иудей Мардохей.

И вот только тогда, задним числом, я понял, что тот проход моего отца по весенней улице Горького с поминутно взлетающей вверх шляпой – был ЕГО ЛИЧНЫМ «ТОРЖЕСТВОМ МАРДОХЕЯ».

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

E-mail: lechaim@lechaim.ru