[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АВГУСТ 2009 АВ 5769 – 8(208)

БУМАЖНЫЕ МОСТЫ

Валерий Дымшиц

Дело было несколько лет тому назад. Еду в троллейбусе, читаю книжку. Входит знакомый литератор, поэт и переводчик, заглядывает в мою книжку, спрашивает: «А что, хорошие стихи пишут в Израиле?» Я объясняю, что Израиль тут ни при чем, что это вообще не иврит, а идиш, и получаю в ответ удивленное: «А что, разве на жаргоне пишут не латиницей?»

Такова мера осведомленности читающей публики об идише и, стало быть, о поэзии на идише. Поэт Янкев Гладштейн как-то сказал, что еврейский поэт – это тот, кто читал Одена от корки до корки, но ни одной строчки которого Оден в глаза не видел.

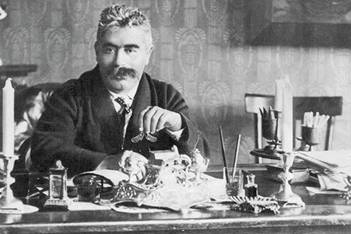

Ицхок-Лейбуш Перец

Поэты, которые впервые будут представлены русскому читателю в рубрике «Оживающее слово» этого и следующих номеров журнала, были современниками Одена и Мандельштама, Клоделя и Брехта. Но их голос до сих пор не расслышан в поэтическом хоре ХХ века, их стихи почти не переводили ни на европейские языки, ни на русский язык. Конечно, то, что их никто не перевел до сих пор, не может служить достаточным основанием для особого интереса со стороны переводчиков и читателей. Здоровое недоверие подсказывает, что все сколько-нибудь достойное внимания на русский язык так или иначе переведено. Тем более если речь идет об авторах первой половины ХХ века. Трудно представить, что в это время в СССР, Польше и США творили великие поэты, о которых в современной России никогда не слышал даже искушенный любитель литературы.

В первой половине ХХ века в еврейской литературе вдруг, «ниоткуда», взошла целая плеяда блистательных поэтов. После такого смелого утверждения даже благожелательный читатель вправе спросить: как поэзия, возникшая, по существу, только в 1910‑х годах, может быть хорошей? И если она все-таки так хороша, как это может быть, чтобы о ней никто ничего не слышал?

Еврейская литература современного, новоевропейского типа возникла очень поздно, только в 1860‑х годах, и сразу на двух языках, на иврите и на идише. Чуть ли не до середины XIX века евреи Восточной Европы жили в культурной ситуации, напоминающей позднее Средневековье. В том числе вполне средневековым являлось наличие в обиходе двух языков, «высокого» и «низкого». Древнееврейский язык был высоким языком, языком религии. Его называли «лошн койдеш», то есть «святой язык». Язык, который сами евреи называли «тайч», то есть «немецкий», хотя с немецким у него было уже мало общего, оставался языком повседневности. Первые поколения еврейских просветителей («маскилов»), обратившиеся в своем творчестве к древнееврейскому языку как к языку новой, «возрожденной» еврейской культуры, называли его «иврит», то есть «еврейский». Нелюбимый ими повседневный язык они обозвали «жаргоном». Но среди молодой еврейской интеллигенции нашлись и те, кто захотел писать для народа и на языке народа. Именно этот «будничный» (в противовес «субботнему» ивриту) язык они назвали «идишем», что, естественно, тоже значит «еврейский». Долгое время большинство еврейских писателей писали на обоих языках, отдавая предпочтение то одному, то другому. Только несколько литературных поколений спустя пути идиша и иврита окончательно разошлись.

Старт литературы на идише был очень бурным. За плечами молодой словесности стоял не только фольклор, как у других безгосударственных и младолитературных народов Европы вроде финнов или украинцев, но и огромная средневековая литература, и опыт «взрослых» европейских литератур, преимущественно немецкой, русской и польской, в которых еврейские писатели всегда чувствовали себя «как дома».

Уникальность еврейского литературного опыта в том, что еврейский писатель обращался к идишу не просто потому, что это был его родной язык, для него это всегда был сознательный выбор. Большинство еврейских писателей и поэтов пробовали свои силы сначала на русском, немецком или польском, часто на иврите, и только со временем выбирали идиш. Например, Мани Лейб (1883–1953), Зише Ландау (1889–1938), Г. Лейвик (1888–1962) владели русским как родным языком. Мани Лейб в юности пробовал писать стихи по-русски. Мойше-Лейб Галперн (1886–1932) и Ицик Мангер (1901–1969), выходцы из австрийских владений, в юности писали стихи по-немецки, прежде чем перешли на идиш. Кажется, еврейская литература была единственной, в которой сам язык писателя всегда был осознанно выбранным приемом.

Довид Игнатов

За первые пятьдесят лет своего существования еврейская литература на идише не только окрепла и встала на ноги, но и создала миф о своем «золотом веке», о трех своих главных классиках: Менделе Мойхер-Сфориме (1833–1917), Шолом-Алейхеме (1859–1916) и Ицхоке-Лейбуше Переце (1852–1915). «Золотой век» еврейской литературы был веком прозы. В литературе на идише вообще все «не как у людей». Если большинство молодых литератур начинались с поэзии (русская не исключение), то еврейская – с величественных романов Менделе. Может быть, все дело в том, что еврейская литература зародилась и начала развиваться в России в конце XIX века, под сильным влиянием русской литературы, то есть тогда, когда в русской литературе проза очевидно доминировала.

Как бы то ни было, к 1910 году в литературе на идише уже существовала прекрасная проза. С поэзией дело обстояло гораздо хуже. Менделе и Шолом-Алейхем время от времени писали стихи, а Перец вообще отдал поэзии много творческих сил, но всех троих воспринимали, прежде всего, как прозаиков. Был еще Семен (Шимон) Фруг (1860–1916), который писал стихи не только по-русски, но и на идише. То, что его считали значительным поэтом, вполне достаточно говорит о царившем поэтическом безвременье. Впрочем, и в русской поэзии Фруг тогда был заметной величиной. Стихи на идише писал Х.‑Н. Бялик, но его поэтическое наследие на этом языке невелико: Бялика помнят прежде всего как ивритского поэта.

После 1910 года ситуация начала стремительно меняться и уже через десять лет стала принципиально иной. В ХХ веке на идише было написано немало хорошей прозы, но все же это столетие в литературе на идише стало веком поэзии, так же как предыдущее было веком прозы. Новая еврейская поэзия появилась в двух независимых друг от друга центрах, в Киеве и в Нью-Йорке. В Киеве в 1910‑х годах начали писать Ошер Шварцман и Довид Гофштейн, несколько позже к ним присоединились Лейб Квитко, Перец Маркиш и Шмуэл Галкин.

Идиш (в отличие от запрещенного иврита) в довоенное время был языком, который советская власть поддерживала, а в послевоенное (за исключением десятилетия 1949–1959 годов, после разгрома Еврейского антифашистского комитета) – терпела. Как бы то ни было, идиш попал в список языков «народов СССР», а значит, автоматически, на нем могли писать только в СССР. Французский или американский «буржуазный» автор, если он был значительным писателем и не ругал постоянно Советский Союз, как правило, доходил до советского читателя в русском переводе. Но вот, допустим, канадский автор, пишущий по-украински, будь он хоть трижды «прогрессивным», таких шансов не имел. То же самое происходило и с еврейскими писателями. Для знакомства русского читателя с литературой на идише, рассеянной по всему земному шару, это имело сокрушительные последствия. Если, например, непечатание и неупоминание эмигрантской русской литературы закрывало для читателя только часть, хотя и очень важную, русского литературного процесса, то для еврейской литературы это означало, что она была закрыта для советского читателя на 80%. Между тем евреи писали на идише не только в СССР, но и в Польше, Румынии, Аргентине, Франции, Канаде, Израиле, Англии и в первую очередь в США.

Зарубежная новая еврейская поэзия началась в Нью-Йорке. Здесь около 1910 года сложилась группа «Ди юнге» («Молодые»), первая осознанно модернистская группа в еврейской литературе. Двое из представленных в нашей подборке поэтов, Мани Лейб и Зише Ландау, были ее участниками, еще двое, Мойше-Лейб Галперн и Г. Лейвик, были тесно связаны с ней личными и творческими контактами. Все они стали не только пионерами новой еврейской поэзии, но и пионерами новой американской еврейской литературы. Речь идет о писателях и поэтах, которые хотя и родились в Старом Свете, но, попав в США очень молодыми людьми, серьезно писать (по крайней мере, писать на идише) стали именно там, то есть как писатели сформировались именно в Америке.

Литература на идише в США возникла в 1880‑х годах, вместе с массовой иммиграцией русских евреев в эту страну. Первым чахлым побегом молодой американской еврейской поэзии стала пролетарская поэзия, воспевавшая горькую судьбу и тяжкий труд еврея-иммигранта. Эту помесь трескучего барабанного боя с горькими рыданиями, напоминающую то о Томасе Гуде, то о Надсоне, сегодня читать совсем неинтересно. Но в свое время эта поэзия пользовалась большой популярностью. Она точно отвечала вкусам и настроениям иммигрантов, загнанных в потогонные мастерские. Образовательный уровень евреев в Америке был очень низок. Эмиграция действовала как социальная центрифуга. Те, у кого было хоть какое-то, тем более гимназическое, образование и достаток, естественно, в Америку не спешили. Ехали в основном социально слабые и малообразованные слои еврейского населения. Именно эти люди, выдвинув из своей среды «пролетарских» поэтов, с удовольствием внимали голосу их чахоточной музы.

Ситуация резко изменилась после революции 1905 года и сопутствовавших ей погромов. Поток евреев-эмигрантов резко возрос, пополнившись в том числе образованной молодежью, которая успела поучаствовать в революционном движении. Именно это поколение сформировало группу «Ди юнге». Во главе нее стоял прозаик Довид Игнатов, но «лицом» группы были поэты: Мани Лейб, Зише Ландау, Рувн Айсланд. С «юнгистами» дружили Галперн и Лейвик, но им, слишком крупным индивидуальностям, рамки литературного направления были тесны.

«Молодые» начали с банального, но жизненно важного утверждения о том, что у поэзии есть свои собственные художественные задачи и эти задачи самоценны. Как говорил Ландау, «до нас еврейская поэзия была рифменным департаментом рабочего движения». Вся существовавшая в литературе на идише поэтическая традиция была объявлена ничтожной. Еврейским поэтам было предложено учиться у европейской поэзии, у европейского фольклора и у еврейской народной песни. Программа вполне романтическая, точнее, неоромантическая. Несомненно, это был прорыв в истории еврейской литературы, но с точки зрения истории мировой литературы могло получиться банальное эпигонство. Однако еврейская поэзия не только мгновенно догнала своих европейских «старших сестер», но и создала многое такое, в том числе в области формальных находок, чему, в свою очередь, европейская поэзия могла бы поучиться у еврейской, если бы, конечно, знала о ее существовании.

Одним из объяснений этого феномена может стать почти полное отсутствие читателей у новой, «молодой» еврейской поэзии. После смерти двух великих классиков, Шолом-Алейхема и Переца, еврейская литература распалась: читатели пошли за первым, писатели – за вторым. И с каждым годом этот разрыв углублялся. Представители культурных слоев еврейского общества, закончившие школы и университеты (естественно, не на идише), в процессе образования меняли язык чтения. Основная масса читающих на идише обладала достаточно низким уровнем культурных запросов. Еврейский литературный авангард – чем дальше, тем в большей степени – оставался без потребителя, разительно отличаясь этим от авангарда художественного.

Художники, принадлежавшие к тому же кругу, что и поэты, не испытывали трудностей с языковым барьером. Чем дороже становились картины Шагала, тем меньше читали стихи еврейских поэтов, которых он иллюстрировал. Достижения еврейского модернизма оказались видимы только в визуальной части спектра художественной жизни, в изобразительном искусстве.

«Счастливого нового года».

Нью-йоркская открытка. 1900 год

Судьба поэтов была и веселей и печальней одновременно. Они достаточно скоро осознали, что «широкого» (а по существу, никакого) читателя у них нет и не будет, и совсем перестали о нем думать. Точней, их единственным читателем были они сами. Поэты читали друг друга. Этот полет в пустоте во многом предвосхитил литературную судьбу русской, так называемой «второй культуры» в позднесоветское время, а быть может, вообще современное положение поэзии. Единственным отличием поэтов советского андеграунда второй половины ХХ века от их товарищей по цеху, писавших на идише в первой половине того же века, было то, что последние время от времени печатали свои стихи в различных литературных журналах и альманахах и очень редко – на деньги, собранные среди друзей по подписке, – издавали книги. Массовая (на тот период очень массовая) еврейская пресса тоже печатала поэтов-модернистов, но редко и неохотно. Быть может, эта свобода и ответственность только перед собой и перед товарищами по цеху определила взлет еврейской поэзии.

Есть еще одна черта, которая сближает этот круг еврейских поэтов с советским «поколением операторов газовых котелен» – их социальный статус. Американский поэт существует при университете. Но зачем американскому университету поэт, пишущий на идише и к тому же недостаточно хорошо знающий английский? Массовая еврейская пресса, как уже было сказано, тоже не слишком жаловала модернистов. Вот и получилось, что Мани Лейб всю свою жизнь проработал на обувной фабрике, Зише Ландау красил заборы, Лейвик расклеивал афиши, Мойше-Лейб Галперн, выпускник Венской академии художеств, писал портреты на заказ. Советские еврейские поэты в те же годы получали членский билет Союза писателей, квартиру, гарантированный тираж, а то и орден, и этот пожизненный контракт с властью часто не шел на пользу их стихам. Другое дело, что потом по своим счетам они заплатили не только творческую, но и иную, кровавую, цену, заплатили своей жизнью. Конечно, и здесь не следует упрощать, дескать, советские еврейские поэты продались, а американские – сохранили себя. Например, Перец Маркиш, написав действительно немало ерунды в 1930‑х годах, свои, может быть, самые сильные произведения создал в предарестные, послевоенные годы. Но как бы там ни было, американских еврейских поэтов никто особенно и не пробовал покупать.

И еще раз, возвращаясь к «ученическому периоду» поэзии на идише, следует сказать, что еврейские поэты, чувствуя себя абсолютно «дома» в русской, немецкой, а зачастую также польской, французской и английской поэзии, смотрели на европейских поэтов не как на учителей, творчеству которых следовало подражать, но как на предшественников, оттолкнувшись от которых можно идти дальше. В некотором смысле, поэзия на идише наследовала не собственной традиции (которой не было), но всей европейской поэзии в целом. И ушла так далеко, как это было возможно.

Особенно тесными были отношения у «Молодых» с русской и австрийской поэзией, так сказать, по месту первоначальной прописки. Отправной точкой для Лейвика, Мани Лейба и Ландау был русский символизм. Но и в дальнейшем их связь с русской поэзией не прерывалась. Мани Лейб переводил Есенина, с которым познакомился и подружился в Нью-Йорке. Зише Ландау откликнулся замечательным стихотворением на смерть Кузмина. (Это был единственный стихотворный некролог на смерть забытого при жизни поэта.) Мойше-Лейб Галперн, проведший свою юность в Вене и начинавший писать по-немецки, многим обязан немецкому экспрессионизму. «Молодые» очень много переводили со всех европейских языков, внеся в еврейскую литературу вольный космополитический дух, раз и навсегда избавив ее от необходимости метаться между восточноевропейским местечком и эмигрантским гетто.

Объединение «Ди юнге» просуществовало недолго, как и положено такой юношеской группе. На смену им пришли другие поэты, объединившиеся в группу «Ин зих» («В себе»), которая во многом ориентировалась не на русский и австрийский символизм, а на новейшие течения англо-американского литературного авангарда. Повзрослевшие «Молодые», каждый своим путем, все дальше уходили от общей юности, успев за свою жизнь – у кого-то она была короче, у кого-то длинней – испробовать и сменить несколько различных творческих манер.

«Ди юнге», первое модернистское движение в еврейской литературе, начали свой путь с неоромантической поэзии. Их прямым наследником, блестящим завершителем неоромантической традиции в еврейской и, шире, европейской поэзии стал Ицик Мангер. Он, младший современник «Молодых», принадлежал уже к следующему литературному поколению. На его долю выпало тихо закрыть за собой ту дверь, которую так недавно распахнули «Молодые».

Бруклин. Начало XX века

Вся история поэзии на идише уложилась в одну человеческую жизнь. Когда Мани Лейб и Лейвик (долгожители среди поэтов своего поколения) начинали свой творческий путь, ее еще не было, а когда они его заканчивали, она уже клонилась к закату. Начав с народной песни, пройдя через все лабиринты модернизма, еврейская поэзия снова, вместе с Мангером, на стихи которого написаны десятки песен, вернулась к фольклору.

Золотой век еврейской поэзии на идише – это 1920–1930‑е годы. Но и после второй мировой войны в ней продолжали писать уже постаревшие «молодые», а к ним присоединились новые поколения, новые молодые, сначала поэты из группы «Юнг Вилне» («Молодая Вильна»), потом – из группы «Юнг Исроэл» («Молодой Израиль»). Но и они уже состарились. Авром Суцкевер (род. в 1913 году), последний великий еврейский поэт, а может быть вообще последний великий поэт ХХ века, один из лидеров «Юнг Вилне», совсем в другую эпоху, в 1972 году, написал стихотворение «Скрипичная роза», стихотворение о скрипке-розе, которая сама на себе играет для себя самой и в честь своей собственной струны.

Скрипичная роза, не нужен скрипач ей,

Нет больше хуливших, хваливших тем паче.

Это уже не пушкинское «хвалу и клевету приемли равнодушно», это, дословно, «нет больше ни тех, кто хвалит, ни тех, кто хулит». А музыка есть.

Стремительный взлет еврейской поэзии, созданной на языке, который еще в начале ХХ века не считали полноценным языком и называли жаргоном, стоит сравнить со взлетом ее современника – джаза.

Поэзия на идише – поэзия эпохи джаза. Над галперновским садиком, над свэтшопом Мани Лейба, над туберкулезной клиникой Лейвика, над ресторанчиком Ландау, над варшавским кабаре Мангера звучит джаз. Расцвет джаза совпал с расцветом поэзии на идише.

Джаз – музыка на ходу, музыка, где тема – своя или чужая, какая разница, а вариации, импровизации – всегда свои, музыка, отменившая все копирайты, чтобы на всем поставить свой копирайт.

Джаз начинался как этническая музыка черных, как музыкальный жаргон, потом стал популярной музыкой, а потом – музыкой вообще, он стал универсальным языком ХХ века, вобрав в себя все музыкальные языки прошлого ради неотвратимого будущего, каким бы оно ни было – ужасным или прекрасным.

Поэзия на идише, расцветшая во время последней, короткой передышки, в 1920–1930‑х годах, вместе с джазом, а часто и рядом с джазом, окончательно превратила идиш из этнического жаргона в язык вообще, в язык, который мог бы стать языком человечества. Ведь джаз играют все – не только американцы, не только черные.

После второй мировой войны джаз зазвучал везде, идиш стал звучать все реже и реже. Так, наконец, идиш после Катастрофы стал языком в самом высшем, в самом последнем смысле этого слова: языком, в котором остались одни поэты и почти не осталось читателей.

У старых, красиво изданных (для себя издавали, для своих!) поэтических книг на идише читателей все меньше. Те, кто продолжает читать на идише, то есть ортодоксальные евреи, стихов, таких стихов не читают. Кажется, перелицовывая старый сионистский лозунг «Земля без народа – народ без земли», пора произнести: «Книги без читателей – читатели без книг». Потому что без этих книг, без этих поэтов читатели поэзии обойтись не могут.

Просто читатели пока их не видят, как не видят плывущие по реке мост за поворотом. И эта река (державинская «река времен») не унесла поэзию на идише, потому что эта поэзия слагалась не вдоль ее течения, а поперек, потому что самые прочные мосты над рекой времен – бумажные. Как пелось в старой песне:

Вус вет зайн, вус вет зайн,

Аз Машиах вет кимен ци гайн?

Фин папир

Велн мир

Боен, боен, ой, а брик,

Качен зих, качен зих

Ин индзер ланд цирик.

(Что будет, что будет,

Когда придет Мессия?

Из бумаги

Мы

Построим, построим, ой, мост,

Покатимся, покатимся

Обратно в нашу страну.)

Обложка ежемесячного журнала группы

«Ин зих» («В себе»). Нью-Йорк. 1920 год

Обратно – куда? В Нежин и Коломею, в Игумен и Злочев, в Нью-Йорк и Варшаву, в Бутырскую тюрьму, в

Треблинку, в горний Иерусалим? Где она – эта наша страна? Все, что мы про нее

знаем, это то, что она – на том, на другом берегу то ли Леты, то ли Вислы, то

ли Гудзона, то ли Самбатиона.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.