[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2009 ТИШРЕЙ 5770 – 10(210)

Парень с Сивцева Вражка

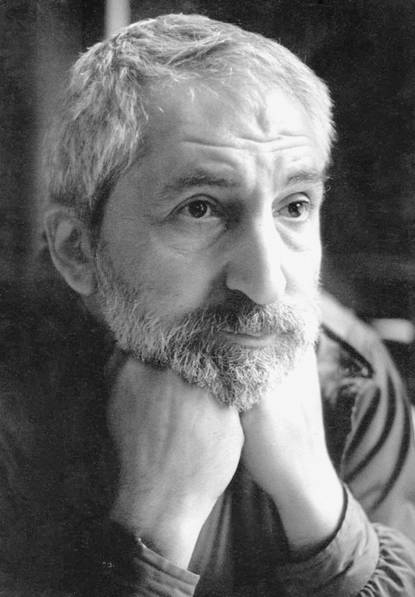

Алексей Симонов

В издательстве «Новой газеты» выходит в свет автобиографическая книга Алексея Симонова «Парень с Сивцева Вражка», в которой известный режиссер-документалист, журналист, правозащитник рассказывает о себе самом, о своих близких, об отце, Константине Симонове, и матери, Евгении Ласкиной. 8 августа Алексею Симонову исполнилось 70 лет. «Лехаим» поздравляет Алексея Кирилловича с юбилеем и в нынешнем выпуске предлагает вниманию читателей две главы из его новой книги и интервью с автором.

Алексей Симонов

Б‑же, дай справиться с тем потоком людей и деталей, который обрушивается на меня, когда я вспоминаю Сивцев. Начну с главного. Главным на Сивцевом Вражке был воскресный обед. Раздвигался на две вставные доски стоящий в центре комнаты квадратный дубовый стол, появлялся праздничный сервиз, с темно-золотым узором по наружному ребристому краю, хрустальные рюмки и бокалы, и вокруг садились почитатели бабкиной стряпни.

Бабка Берта была выдающейся кулинаркой, и все, что она готовила, было не просто вкусно, а Б-жественно, а все, что она пекла, принесло ей звание «мать-пирогиня», и я хорошо помню, как в 1948 году, в Алуште, на мой день рождения, и с тех пор навсегда в этот день, где бы я ни был, получал лекех (даже жалко, что по сути это медовая коврижка из темной муки) или ореховый штрудель. Участвовавший в поедании лекеха молодой драматург, мамин приятель Александр Аркадьевич Галич, сочинил тогда телеграмму, немедленно посланную в Москву, Сивцев Вражек, дом 14:

Только гений, только Б‑г

Мог создать такой пирог.

Гости в шумном восхищеньи

Ждут второго дня рожденья.

Фокус не в том, что я это запомнил, а в том, что по сей день помню любые зарифмованные мелочи моего детства.

Но пироги – это потом, а пока на столе, во-первых, селедка. Нет-нет, это совсем не то, что вы думаете или можете себе вообразить. Это – СЕЛЕДКА!!!!!!!!!

Дед мой со времен черты оседлости был и остался экспертом по рыбе. И селедка на праздничном столе всегда была королевой, с таким нежно-соленым вкусом, что уже и не помню, был ли это залом, каспийская или какая-то еще, но всегда ослепительно-вкусная, тающая во рту селедка. Подавалась она, как и положено, на продолговатой сервизной селедочнице и ничем, кроме легкого сдабривания слабым уксусом и кружками лука, не сопровождалась.

В круглой розетке подавался печеночный паштет. Но упаси вас Б‑г подумать, что купленный в арбатской «Диете», он просто переваливался на тарелку. Нет-нет, паштет сначала пережаривался с добавлением жареного лука и капли масла на сковородке, а на розетке обкладывался по периметру кружками соленого огурца.

Могу про себя сказать словами песни Юлика Кима: «…где я только не был, чего я не отведал…», но до сих пор паштет я ем только с солеными огурцами, а селедку – с луком, и никак иначе.

Ну, в-третьих – обязательная фаршированная еврейская рыба-фиш. Увы, с ней мой роман был более витиеват, чем с селедкой или паштетом: я ее не ел года до шестидесятого, настолько решительно, что меня уже перестали уговаривать. А когда спохватился и полюбил, досталось мне значительно меньше: всякий раз, нежа кусочек фаршированной рыбы с обязательным красным хреном, непременно собственного бабкиного приготовления, я с грустью понимал, как много я упустил, приступив к этому занятию с таким чудовищным опозданием. Главный принцип бабкиной кулинарии – это отсутствие лени у кулинара. В данном случае весь рыбный фарш пропускался через мясорубку не меньше трех раз.

Винегрет или салат. Ну что, спрашивается, можно усмотреть особенного в бабкином винегрете? Я вам скажу: он всегда был сухой, то есть не давал соку, и всегда был мелко, очень мелко, так мелко, как редко кто режет, нарезан. Не знаю, сумел ли я сформулировать причину превосходства бабкиного винегрета над всеми остальными винегретами, которыми меня потчевали во всех уголках нашей великой родины, но нигде и никогда не пробовал я этого популярного блюда, равного бабкиному. Хотите верьте, хотите нет, это был царственный винегрет. Ну вот, я уже запел-заговорил стихами. Пора переходить к первому блюду.

Вам когда-нибудь в юношеских снах снилась блондинка со светло-золотистыми волосами? Вот такого цвета и был бабкин бульон. И никаких кружек – в глубоких сервизных тарелках. И наливался бульон прямо из кастрюли, потому что в супнице подавалось к бульону то, чего больше нигде я не видел и что придавало для меня особую ему ценность, – бебелах. Я – точно – не специалист по еврейскому языку идиш, но спросить уже больше не у кого: единственная живая сестра мамы уже не помнит, точно ли это называлось бебелах. Зато я точно помню, как это изготовлялось. Делали слоеное тесто, как для хвороста, но пресное, раскатывали его в большую, очень тонкую лепешку, потом наперстком из этой лепешки нарезали крохотные белые кружочки, остатки лепешки снова сваливали и снова раскатывали и снова нарезали, пока тесто не кончалось. Эти кружочки сыпали в кипящее масло и как только из них вырастали темно-желтые и коричневые – что? – затрудняюсь назвать – вынимали шумовкой. Больше всего это было похоже на воздушные пузыри, обтянутые хрустящей корочкой. Вот они-то и подавались к бульону. Кто сыпал в тарелку, кто закусывал, запивая – это уж как вам хочется.

Еще бывал фасолевый суп. Но не суп с фасолью, а именно фасолевый, непременно из красной, хорошо и заранее размоченной фасоли с мучнисто-туманным, серо-малиновым шлейфом от каждого разварившегося фасолевого боба.

Не буду вас мучить описанием второго, тем более что вариантов было не так уж много: кисло-сладкие голубцы, вкус которых до сих пор помню, потому что он был именно кисло-сладкий, с большим количеством придававшей этот вкус подливки, или кисло-сладкое мясо с черносливом, цимес – тушенная по-еврейски морковь, или, наконец, что-нибудь совсем простое: тушеная курица со сваренным зеленым горошком, все искусство приготовления которого заключалось в том, чтобы точно угадать время, когда его надо снять с огня, чтобы горохи перестали существовать по отдельности, но еще не стали гороховой кашей.

И такая деталь. По-молодости я ужасно не любил кожу с тушеной курицы. И дед, как по ритуалу, забирал с моей тарелки ободранные с курицы шкурки и с удовольствием доедал их, нисколько мною не возмущаясь и никак меня не осуждая. А вспомнилось это, когда я первый раз собрал такие же куриные ошметки с тарелки младшего и позднего сына и демонстративно съел их в воспитательных целях. Может, и деду они не так уж и нравились?! Но еду надо доедать – так было и так я оказался к этому приучен.

За исключением бебелах все вещи простые, широко известные и в большинстве – ничего ни особенного, ни специфически еврейского. Обед не сулил неожиданностей, зато прелесть ожиданности, его аппетитная предвкушаемость делали любой обед праздничным.

Да, я забыл про обязательную белую, хрустящую скатерть – не бывало иначе. Не помню ни разу. Ну и еще одно: не знаю, специфически еврейское или как, но мое самое любимое лакомство – вот оно было не всегда, изредка подавалось к бульону вместо бебелах и такое вкусное, что от меня его до обеда приходилось прятать. Потому что если я его до времени находил… тут только две вещи меня спасали: всепобеждающая любовь деда с бабкой и наглядное подтверждение качества продукта. Это называлось «грибенки». Я даже с подачи деда Мули выучил еврейское: «а шмек грибенки на штык брейт». Что на идиш означало: «лишь бы хлеб белый, а икру можно и черную», а буквально в переводе: «на кусочек хлеба гусиных шкварок – пригоршню». Ну вот, разрушилось обаяние таинственности. Вообще никогда не обращали внимания, что не названное или названное своим, отдельным, таинственным словом, оно, что бы оно ни было, красивее, вкуснее, забористей, чем равнодушно обозванное подходящим, но случайным для этого словом?

Ну что такое шкварки?! А грибенки – это кусочки жира и кожи с курицы, утки или гуся, зажаренные в собственном соку с большим количеством жарено хрустящего лука. Посмотрел в Интернет и обнаружил, что куриные шкварки на идише называются трибенкес. Не поправляю задним числом, привожу только истины для.

И еще один важный, а может быть, и самый важный компонент обеда – бабка Берта Павловна. Глядя на эту полноватую, когда-то очень красивую женщину, празднично одетую, с прямой по-королевски спиной, невозможно было предположить, что целый субботний день она не отходила от плиты и разделочного стола. Обед готов и – никаких следов потной забегавшейся кухарки в ней не оставалось. Она была – хозяйка. А что у этой хозяйки она же сама была и кухаркой, и раздельщицей, и пекарем – это уже ее, бабки, секрет, не выносимый на всеобщее осмотрение ни за что и никогда. Дочки допускались только смотреть и после обеда – мыть посуду. Горячая вода шла от газовой колонки в ванной, а раковина была столь мала, что, дабы не разбрызгивать воду, на кран всегда была надета длинная виниловая трубка – за этим следил дед, не допускавшийся в остальное время на кухню ни при каких обстоятельствах.

А после обеда из «чуда» – металлического складного круглого футляра с дыркой посередине, чтобы пирог прогревался со всех сторон – доставался очередной бабкин шедевр и под абсолютно искренние, сколько себя и гостей помню, крики восторга поедался к чаю.

Кстати, бабкины пироги отличались одним общим свойством: непочатые они не черствели. На мой день рождения – на полюсе холода в 240 км от Оймякона или на Клухорском перевале, в общежитии комсостава в городе Джакарта (Индонезия) или на Черноморском побережье Кавказа – пирог извлекался из упаковки и, всегда волшебно-свежий, возглавлял организующееся застолье.

Я вообще-то не склонен скрывать или заныкивать свой день рождения, но с бабкиным пирогом это вообще было невозможно. Вы спросите: а как он к тебе попадал? Один раз он прошагал в моем рюкзаке пол-Кавказа, другой – его привез летчик, которому нельзя было перевозить чужие неподцензурные письма за границу, а про пирог в инструкциях не было ни слова, – словом, это уже был не столько бабкин, сколько мамин секрет. И традиция эта поддерживалась больше двадцати лет подряд. Каждый год 8 августа, с 1948 года начиная.

Самуил Моисеевич и Берта Павловна Ласкины.

Цхалтубо. 1947 год

Кто собирался на эти праздничные обеды? Давайте посчитаем: дед Самуил Моисеевич и бабка Берта Павловна – так сказать, «основоположники», сестры Ласкины, все трое, – старшая, Фаина, 1909 года рождения, средняя, Софья, 1911 года рождения (она, впрочем, с 1950 по 1955 год за столом не присутствовала по уважительной причине – тянула срок в Воркуте), и младшая, Евгения, она же Женя, Женечка и Женюра, моя мама. От младшего поколения присутствовал один внук – я, второй, Вовка, после окончания школы № 59, где он, в отличие от меня, отбыл все десять классов, был отправлен в Тульское оружейно-техническое имени Тульского пролетариата училище, а потом тянул лямку военной службы вдалеке от Москвы и только в конце семидесятых, когда уже ни деда, ни бабки не было в живых, вернулся дослуживать в одну из московских военных приемок. Так что вся любовь и все попустительство к внукам были все эти годы направлены в основном на меня.

За стол садились в 4 часа пополудни. За пять минут до назначенного срока раздавался звонок в дверь, и появлялся отчим отца, деда Саша, со словами: «Аля, как всегда опаздывает». И действительно, минут через 15–20 влетала запыхавшаяся бабка Аля, которую, надо сказать, даже в эти минуты житейской неловкости иначе как Алинькой, кроме деда, звавшего ее Алей всегда и при любых обстоятельствах, не звали.

Присутствовали мужья дочерей: у старшей их было последовательно три, причем и первый, и второй рано умерли, а третьего из дома попросили, и попросили из-за меня. Но об этом чуть позже, а вот мамин послесимоновский муж, Лазарь Хволовский, появившийся в нашем доме во время моего пребывания в экспедиции в 1957‑м, он, пока до конца шестидесятых был мужем, бывал по воскресеньям на Сивцевом обязательно. А когда перестал, все равно бывал на этих обедах регулярно.

Одно из главных правил этого дома: у тебя могут быть с человеком разные отношения, но если он приведен тобою в дом, то его отношения с этим домом и другими его обитателями сохраняются даже в том случае, когда ты свои личные с ним отношения изменил или прекратил, если… Вот это «если» объяснить сложнее. Попробую с другого конца: имя моего отца, ушедшего от матери в 40-м году и редко – на моей памяти раза три-четыре, не больше – приходившего на Сивцев в гости, было окружено в доме атмосферой любви и почитания, несмотря ни на что. И отец до самой смерти моих деда и бабки сохранял какую-то необычную для него теплоту в отношении к ним. И дело не в том, что, и уйдя от матери, он оставался моим отцом, сыном принятых душой этого дома вторых моих бабки и деда, то есть членом семьи, присутствующим в жизни, мыслях и чувствах этого дома, просто человек, принятый душой этого дома, был для него больше, чем муж, приятель, друг, любовник. Переставая быть всем вышеперечисленным, но сохранив в себе то, за что его полюбили и приняли, он оставался полюбленным. Он мог меняться, но если сохранялось в нем то, за что полюбил его этот дом, он был охраняем его стенами и в любой момент мог войти и без старанья или напряга почувствовать, что он – свой.

Когда в феврале 1971 года умер деда Муля и возникла проблема, как захоронить его прах в крематорском колумбарии на Донском, без тени сомнения моя тетка Соня поехала к отцу и – пулей – получила от него документ, за который немалые деньги заплатили бы антисемиты: «Прошу… близкого моего родственника, Ласкина Самуила Моисеевича…»

Так что не только все одиннадцать лет, что Лазарь Израильевич Хволовский был мужем моей матери, но и перестав им быть, принят был на Сивцевом с той же мерой заботливой сердечности даже тогда, когда приводил на Сивцев новую свою жену.

Это может показаться равнодушием, всепрощением, синдромом второй щеки, но не было ни тем, ни другим, ни третьим. Душа этого дома либо принимала людей, либо нет. И, приняв, не мелочилась, на разменивала «роскошь общения» на мелкие пятаки сведения счетов или подсчета итогов.

И уж расскажу заодно, как лишилась третьего мужа моя старшая тетка. Было это осенью 1958‑го. Мы с мамой к тому времени заимели свою квартиру: в первом писательском кооперативе возле метро «Аэропорт». Я только что поступил в институт, и школьный роман, помноженный на взбесившиеся за почти два года экспедиции гормоны, подтолкнул меня. Я решил жениться.

А баба Берта и деда Муля решили, что рано. И взялись меня от женитьбы отговорить. Воскресенье. До обеда еще пара часов. Последнее солнышко осени, и мои любимые предки пытаются с помощью резонов заставить меня отказаться от матримониального безумства. Ну о чем они? О том, что у нас с мамой только-только появился свой дом. Что мамин муж моложе ее на 13 лет и ей нелегко. Что в девятнадцать можно себе позволить проверить чувства и потратить на это еще годик-другой. Что я ни разу не привел до сих пор свою невесту на Сивцев – и что это значит? Разговариваем мы в большой комнате: слева, в ближнем левом углу, бабкина тахта, справа – в дальнем, возле окон, дедова. Все уже готовится к обеду, то есть обретает воскресную праздничность. Мы сидим за еще не раздвинутым столом и довольно мирно (я вообще не помню случая, чтобы деда Муля на кого-то поднял голос, не то что крикнул), но не понижая голосов, спорим, тем более напряженно, что полной веры в свою правоту у меня нет и ее приходится слегка в себе раздувать, как гаснущую печку. Если кто-то есть в доме, все наши препирательства слышны отчетливо. Чуть позднее, когда у бабы Берты стало не так хорошо со слухом, весь дом стал говорить на пару децибел громче, но сейчас это еще не нужно. Взволнованная беседа любящих, но никак не могущих внушить свои резоны друг другу близких людей. И тут открывается дверь меньшей из комнат и появляется Владимир Викторович, теткин муж, – приймак, ушедший к красавице тетке от семьи и уже года два обретающийся на Сивцевом Вражке. Он крупный, красивый, породистый, ему чуть за пятьдесят, кандидат, преподаватель Бауманского института, и без паузы врезается в наш спор, как соседская дрель за стеной в тихий выходной, резко и чужеродно.

Впечатление дрели не от голоса – от содержания и манеры речи. Они хотят мне добра, он жаждет меня поставить на место, они стараются думать вместе со мной, он заведомо обладает истиной и готов мне ее вдолбить: «И ты собираешься вместе с женой сесть на шею матери на все время вашей учебы?!!» – на нем уже брюки и еще пижамный верх. Он уверен в своей бестрепетной правоте. Он живет в этом доме уже два года и так и не может попасть в тон этому дому. Теперь – как ему кажется – попал, и его устами глаголет несомненная истина, наконец-то понятная и этому дому.

Сивцев Вражек, 14. Семья в сборе, нет только Сони (она в лагере). 1951 год

Житейское в этом доме всегда было одухотворено, а здесь оно, прямое и негнущееся, выдавалось за истину в последней инстанции. По принципу «я не знаю, что вам возразить, но то, что вы говорите, мне отвратительно». Как этот человек мог жить в этом доме столько времени – не знаю, наверное, срабатывал вечный предохранитель: старшая дочь и два ее умерших мужа… и лучше стерпеться с этим чужаком… и любимой дочке с ним жить. Но он переступил какую-то невидимую черту и тем опошлил, опростил и обезобразил все их самозабвенное движение души. Это было столь резко и неожиданно, что я, видимо, тоже взволнованный предыдущей неприятной для меня беседой с бабкой и дедом, вдруг зарыдал и вылетел из дома на улицу.

И тогда из второй, ранее закрытой комнаты вышла моя средняя тетка и по-лагерному резко (чего никогда, ни до, ни после, мы от нее не слышали) сказала: «Вы – червяк, сколько времени вы живете в этом доме и так ничего и не поняли. Выметайтесь, чтобы духу вашего здесь к вечеру не было. С Дусей я поговорю сама».

Они еще с Дусенькой встречались, но ноги его в доме больше не было. Так оно и сошло на нет, Дусенькино третье замужество, и не помню с ее стороны ни единого упрека. Видимо, и ей нелегко давалась эта очевидная несовместимость мужа и дома. И, поставленная перед выбором, она выбрала дом. Слова же я услышал потом, от матери, которая среднюю сестру понимала и оправдывала.

А я через пару месяцев женился. А еще через полгода – развелся. Кстати, оставленные наедине в нашей с мамой квартире в первую брачную ночь, мы обнаружили на прикроватной тумбочке бутылку моей любимой «Хванчкары» от мамы и коробку любимого печенья моей жены – «Суворовского», – наполовину облитого шоколадом, от моей тетки Сони. Мне в доме больше никто не сказал ни единого слова. И когда спустя полгода развелся – тоже.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.