[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2010 СИВАН 5770 – 6(218)

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ «САМ ПО СЕБЕ»

О ЮЛИИ МАРГОЛИНЕ

Владимир Хазан

Сколько я знал Юлия, он всегда был, так сказать, подчеркнутым евреем (хоть и не был религиозным). Но, став убежденным сионистом, он все-таки никогда не мог духовно оторваться от русской культуры. Да и не хотел. Он любил ее. Любил русскую интеллигенцию, русскую мысль, русский характер, русскую литературу, философию, поэзию, музыку. Русскую литературу он знал изумительно. Одна духовная половина его души всегда оставалась русской. Да и прожил он всю жизнь как типичный русский интеллигент старого закала и «великих традиций» – с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на «идейность», на все доброе в человеке и справедливое для человека.

Роман Гуль

Публициста и политического писателя, поэта и философа, видного еврейского общественного деятеля и узника советского ГУЛАГа Юлия (Йеуду) Борисовича Марголина (1900–1971) без колебаний можно причислить к тем, кому весьма подходит загадочное определение «знакомого незнакомца»: с одной стороны, его имя вроде бы не нуждается в детальном представлении, но с другой – мало что говорит широкой аудитории.

Юлий Марголин

Родившийся в Пинске, на географической и культурной окраине Российской империи, Марголин, как и многие его современники, со временем переселился со всем своим еврейским и европейским багажом в русскую культуру. Как замечательно метко писала уже после марголинской смерти израильский – в те времена – журналист и литературный критик Наталья Рубинштейн,

азбуке он выучился по Гоголю, а любви к поэзии – по Блоку и Пастернаку. <…> он не только Мандельштама, он и Тувима читал в подлиннике, и Рильке, и Верлена. Русскую культуру любил не по скудости образования, связавшего его одноязычием: он был европеец высокой пробы, для которого любая национальная культура была лишь частью культуры универсальной. И еврей он был не со вчера, не вычислил, не надумал себе «еврейское самосознание», а был знаток литературы на идиш, ценитель новой поэзии на иврите, участник горячих сионистских дискуссий[1].

После окончания Екатеринославского реального училища Марголин учился в Берлинском университете, где слушал лекции по философии, посещал семинар Ю. Айхенвальда по русской литературе. Это было время, когда после прихода к власти большевиков часть России устремилась на Запад и многочисленные русские эмигранты осели в Берлине. Марголин, в каком-то смысле также эмигрант, был тесно связан с ними, в особенности с членами творческой группы, носившей причудливое название «4+1» (четыре поэта+прозаик)[2]: Вадимом Андреевым (сыном крупнейшего русского писателя Л.Н. Андреева), Брониславом (Владимиром) Сосинским (он и был тот самый единственный прозаик), Георгием Венусом, Семеном Либерманом и Анной Присмановой[3]. Судьбы этих молодых литераторов сложились в дальнейшем по-разному: Андреев, Сосинский и Присманова переселились в Париж, Венус, а затем Либерман вернулись на родину (первый был репрессирован[4], второй, уйдя в переводческую и педагогическую работу, прожил до 1975 года[5]).

Там же, в Берлине, Марголин познакомился и подружился с Романом Гулем, редактором литературного приложения к сменовеховской газете «Накануне», который, по собственным словам, привлек его к сотрудничеству в ней[6]. Вспоминая в некрологической статье о Марголине годы, проведенные вместе в Берлине, Р. Гуль писал:

Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говоря уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то «в унисон». Уже тогда он всегда был «сам по себе»[7].

Защитив в Берлинском университете диссертацию по философии, в 1926 году Марголин вместе с молодой женой, Евой Ефимовной Спектор (Вусей, как ласково называл ее он сам и близкие друзья), перебрался в Лодзь. В октябре того же года у них родился сын Эфраим. Спустя десятилетие, когда в Европе «запахло серой» и стало понятно, что запах этот не предвещает ничего хорошего, в особенности евреям, семья Марголиных репатриировалась в Палестину. Однако в апреле 1939 года сохранивший польский паспорт Марголин вновь оказался в Польше. Через полгода его и настигли здесь катастрофические события: с запада надвигалась фашистская армада, а с востока – советские войска. В июне 1940 года он был арестован как беженец из Западной Польши, приговорен к пяти годам заключения, отправлен в зону «лагерей ББК» (Беломорско-Балтийского канала) и лишь по окончании второй мировой войны, в конце 1946 года, был отпущен как польский гражданин, а из Польши вернулся в Израиль.

Исчезновение Марголина в сталинском ГУЛАГе создало среди его друзей и знакомых прочное мнение о его изъятии из мира живых. И какова же была радость, когда после освобождения из заключения Марголин подал о себе весть. И сделал это не тайно, не приглушенно, не в частной беседе, а публично, в обычной своей мятежной манере, напечатав в еврейской прессе – в нью-йоркской «Форвертс» – письмо о советском «правопорядке». В переводе на русский язык это письмо было затем перепечатано издававшимся в США еженедельником «Социалистический вестник» (1946. № 12 [592]. 27 декабря).

Высылая автору оттиск, главный редактор «Социалистического вестника» Р. Абрамович писал ему 22 января 1947 года:

Многоуважаемый д-р Марголин,

из прилагаемого номера Соц<иалистического> Вестника Вы увидите, что, с разрешения г. Спектора, мы перепечатали В<аше> письмо из евр<ейской> «Форвертс». Без комплиментов должен сказать, что В<аше> письмо, по общему признанию, произвело огромное впечатление и несомненно оказало большую пользу делу разоблачения сущности советской системы. К сожалению, пока еще не удалось провести его через английскую прессу, может быть, потому, что по неопытности инициаторов с самого начала совершили несколько технических промахов[8].

В статье-письме Марголина речь шла о деле Йосефа Бергера-Барзилая (наст. имя и фамилия: Ицхак Желазник; 1904–1978), палестинского коммуниста, которого московские единоверцы заставили страдать за идею в холодной Сибири. В 1931 году он был послан Коминтерном в Берлин в качестве секретаря Антиимпериалистической лиги (председатели А. Эйнштейн и А. Барбюс). Через год отозван в Москву, где возглавил отдел Коминтерна по Ближнему Востоку. В 1934 году за «троцкистскую агитацию» смещен с этой должности, исключен из партии, арестован и приговорен к пяти годам заключения в лагере. В 1936-м за отказ дать показания против Зиновьева был осужден на смертную казнь, которую заменили восемью годами тюрьмы. Проведя в общей сложности 15 лет в советских тюрьмах и лагерях, в 1951 году Барзилай был приговорен к пожизненной ссылке в Сибири. В 1956-м – реабилитирован. В 1957-м он покинул Советский Союз и уехал в Польшу, а оттуда вернулся в Израиль[9].

Вырвавшийся на свободу Марголин рассказал о Бергере-Барзилае, чтобы пробудить голос демократического мира не только в его поддержку, но и в поддержку всех жертв сталинского террора. Для спасения коммуниста Бергера и иже с ним Марголин обращался ко всем, включая сионистов. Его письмо завершалось так:

Дело не в Бергере и его товарищах. Подумаем: дело в нас самих.

Горе такому обществу, которое теряет способность живо и сильно реагировать на вопиющую Несправедливость и бороться со злом. Такое общество – моральный труп, а где показываются первые признаки морального разложения, там и политический упадок не заставит себя долго ждать.

«Помочь Бергеру» значит: «помочь самим себе».

Чего вы, сионисты, боитесь? Или вы думаете, что у вас есть более важные дела, чем судьба ваших товарищей и достоинство вашего сионизма?

Открытым и смелым выступлением вы не повредите своим товарищам, напротив. Ухудшить их положение уже ничем нельзя. Но если советская власть будет знать, что на судьбу этих людей обращено внимание всего мира, – она примет меры хотя бы к тому, чтобы они содержались в более приличных условиях.

Тем, что вы отвернетесь от них, вы как бы скажете их тюремщикам: «Можете с ними делать, что хотите. С нашей стороны вам беспокойства не будет».

Ведь речь идет о мировом скандале, и это надо сказать во всеуслышание. Здесь не может быть места для неясностей и полутеней. Перемена к лучшему никогда не наступит как награда на наше «примерное поведение». Эти люди убивают наших братьев. А мы молчим.

Допустим, что во время общей борьбы с Гитлером было невозможно возбуждать этот вопрос. Но теперь война кончена.

Больше откладывать нельзя![10]

Именно этой статьей было положено начало «возвращению» Марголина в тот мир, в котором он жил до ареста, а точнее сказать – его превращению в одного из самых принципиальных и последовательных разоблачителей советской системы.

О пережитом в советском лагере Марголин поведал миру в книге «Путешествие в страну Зе-Ка», выпущенной в свет в 1952 году наиболее солидным по тем временам эмигрантским издательством – Издательством им. Чехова (Нью-Йорк). Увы, более трети материала в книгу не вошло; в письме М.В. Вишняку, которое публикуется ниже, Марголин говорит об этом издании как об «урезанной, кургузой версии»[11]. Почти сразу «Путешествие» было переведено на французский язык.

Написанная в ряду самых ранних свидетельств о советской тюремной деспотии, тотального бесправия человеческой личности, книга Марголина несла в себе мощный заряд отрезвления для тех, кто строил хоть какие-то иллюзии в отношении СССР, связывая коммунистический порядок с победой во второй мировой войне. Бороться с этими иллюзиями как своего рода продолжением политического зла, приобретающего в сознании западных интеллектуалов если не оправдательные, то по крайней мере смягчающие интонации, Марголин будет и в дальнейшем, не останавливаясь ни перед гипнотизирующей магией авторитетных имен, ни перед напором противоборствующей полемической демагогии, ни перед общественным равнодушием. Разоблачение сатанинского варварства, пещерного антигуманизма, лжи и цинизма, возведенных в принцип советской государственной политики и достигших самых изощренных форм, станет для него без преувеличения и стилистических прикрас делом всей жизни.

«Путешествие» было воспринято не как лагерное бытописание, а именно в качестве философско-политического текста, в котором большевизм и сталинизм осмысливались в категориях мирового зла. Не случайно известная эмигрантская писательница и политический публицист В.А. Пирожкова, высоко Марголина ценившая, состоявшая с ним в переписке и переведшая эту книгу на немецкий язык[12], ссылалась на него как на одного из крупнейших авторитетов в мире современной политической философии[13].

* * *

Резкий полемист и неуступчивый ниспровергатель удобных, но ложных трюизмов, претендующих на оригинальность, или заблуждений, замаскированных под истину, Марголин обладал «трудным характером» для окружающих, в особенности для любителей «закруглять углы». Одним из проявлений нонконформистской цельности этого человека, служащим одновременно объяснением, почему его известность уступала европейским коллегам-интеллектуалам типа, скажем, Ж.-П. Сартра или А. Кестлера, а сам он в конце концов оказался вне их круга, стала конфронтация с идеями лево-либерального толка. Человек с жизненным опытом Марголина, прошедший «университеты ГУЛАГа», органически не мог разделять социалистических иллюзий западных либералов, для которых утопический идейный блеск философских абстракций «равенства» и «свободы» нередко служил категорическим императивом к антибуржуазной пропаганде, исключающей промежуточные варианты. Погруженность Марголина в философские абстракции, напротив, была минимальной, и сам он как политический мыслитель и писатель привык трезво соотносить теоретические догматы с реальными жизненными обстоятельствами. В этом состояло его неоспоримое преимущество перед теми, кто готов был отстаивать европейские ценности с лево-радикальных позиций, но в этом одновременно проявлялась оппозиционность духу либерализма, господствующему не только в послевоенной Европе в качестве реакции на пережитый и побежденный фашизм, но и в Израиле, официальная политика которого отражала приверженность социалистической перспективе.

Говоря о Марголине, нельзя не отметить, что критикуемые им авторитеты, законодатели европейской «идейной моды», нередко вызывали его ревностное отношение, проявлявшееся по разным поводам. Так, в своих полемических статьях он зачастую обращался к А. Кестлеру, испытывая к тому, судя по всему, честолюбивое чувство конкуренции, – спорил, не соглашался, как, скажем, по поводу высказанной тем мысли о том, что война между коммунизмом и западной демократией завершится сама по себе, как якобы разрешился конфликт между христианством и мусульманством, не разрешенный ни Крестовыми походами, ни «джихадом» («итог мирового спора – ничья»)[14].

С тем же самым «разноголосием» связана марголинская репутация в официальном Израиле как человека крайне неудобного – «экстремиста» и «инсургента», несогласного с государственными решениями не только по частностям, но порой и в корне. Нет поэтому ничего удивительного в том, что люди, в Израиле не жившие, но зато хорошо знавшие Марголина, ощущали то напряжение, которое существовало между ним и государственными структурами, о чем, например, писал посетивший эту страну весной 1963 года Р. Гуль:

В то время – 1963-й год – большинство израильской интеллигенции и правительственной элиты было настроено по отношению к Совсоюзу, увы, весьма «мягко» и «симпатично». Всем этим людям хотелось дружбы с Советами во что бы то ни стало. Почему? Думаю, что не последнюю роль тут играл так называемый «ореол революционной страны», все еще веявший и реявший над реакционнейшим Совсоюзом. И благодаря этой психологии «верхнего слоя» израильской интеллигенции, благодаря этому «климату» побывавший в концлагерях Юлий, занявший совершенно непримиримую в отношении Совсоюза позицию, оказывался «более-менее» не у дел. А на компромисс с политической совестью Юлий пойти и не мог и не умел, если б даже захотел[15].

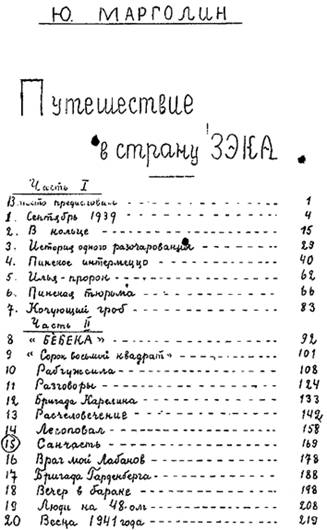

Оглавление «Путешествия в страну Зе-Ка» из рукописи Ю. Марголина

Колюче-непримиримого и неуступчивого Марголина Р. Гуль сравнивал с Осипом Мандельштамом: ощущение разительного сходства вызывало присущее тому и другому нежелание идти на поводу у вымученных социальных проектов и предпочтение отчаянной фронды и политического бузотерства разумным компромиссам: «…у Юлия в какой-то степени было в характере нечто мандельштамовское: ни с какими фарисеями он за стол садиться не хотел». Сопротивление удобным и спасительным догмам, а попытка прожить вопреки им, «себя губя, себе противореча», отличало поведение обоих.

Он, конечно, знал, – развивал Гуль аналогию нонкорформизма обоих, – что этого стихо о Сталине – «Тараканьи смеются усища / И сияют его голенища… Что ни казнь для него, то – малина / И широкая грудь осетина» – писать НЕЛЬЗЯ, что это – СМЕРТЬ, и, наверное, очень страшная смерть, – и все-таки он эти стихи написал. И не только написал, но еще читал приятелям, среди которых (он и это прекрасно знал) были, конечно же, стукачи. И как только стихо дошло до Сталина, он вовсе не расстрелял Мандельштама, он замучил его голодом, нищетой, тюрьмами, допросами и под самый конец концлагерем[16].

В этом сопоставлении Гуль, как кажется, нащупал крайне значимую для характера и социального поведения Марголина точку. Младший современник Мандельштама, человек несходной с ним биографии, но в чем-то идентичной судьбы, Марголин, судя по всему, испытывал острую духовную близость к замученному собрату: недаром авторское название его очерка, напечатанного в нью-йоркском альманахе «Воздушные пути» (1961. Кн. II), было «Брат мой Мандельштам». «Братство» это носило, безусловно, метафизический характер: оно было замешано на единой – еврейской – крови обоих и проистекало из их общей – лагерной – доли: искореженной, изувеченной судьбы и испытанного обоими «в советской преисподней» (марголинское выражение) насилия над личностью. «Я, Юлий, многим обязан брату Осипу, и только случайно не встретились мы в одной советской тюрьме, в одном лагере», – пишет он в этом очерке, хорошо сознавая, что встречи произойти не могло: к моменту его ареста Мандельштама уже не было в живых. Однако замечательно это марголинское стремление установить, вопреки фактам, степень своего «родства» с затравленным поэтом и отыскать хоть какие-нибудь, пусть самые отдаленные, биографические конвенции с ним.

Только раз я был близок поэту – географически, – рассказывает он. – Было это в году 1918-м – или, м<ожет> б<ыть>, 20-м, когда

Чуя грядущие казни, от рева событий

мятежных

Он убежал к Нереидам, на Черное море

и проездом побывал в Харькове. Там местные поэты и почитатели ходили за ним толпой, отдавая должный почет. Он посетил тогда на Сумской дом Евы Ефимовны Спектор, моей будущей жены, и произвел неизгладимое впечатление на ее десятилетнего братишку: худенький, потешного вида, поэт декламировал свои стихи так странно-патетически, петушком закинув головку и пискливо, что Изя прыснул со смеху[17].

* * *

Из сказанного о Марголине выше может возникнуть ложное представление о нем как об антикоммунисте-фанатике, главной доминантой в характере которого была суровая мужественность, максимализм и несговорчивость бунтаря со свирепым взглядом. Между тем был Марголин человеком мягким и интеллигентным, склонным к веселой шутке и обладавшим глубоким чувством красоты. Любил поэзию и сам был поэтом. Его лагерные стихи составили сборник «Из северной страны», вышедший двумя посмертными изданиями (1974, 1998)[18]. Прекрасно знал литературу и наверняка, сложись жизнь иначе, вырос бы в крупного и своеобразного литературного критика. В его архиве сохранился текст сочиненной им шутливой песенки «Утромбунт» – облеченный в стихотворную форму протест нежелающих покидать по утрам теплую постель:

УТРОМБУНТ

(поется в постели утром, лежа на спине и дрыгая ногами)

Не желаю одеваться,

Не желаю раздеваться,

Не желаю мудрым быть –

И поношенное тело,

Чтобы пело и не пело,

Подымать и ворошить,

Теребить и в бой вводить.

Утромбунт я начинаю,

Утромбунт я объявляю,

Утромбунт!

Утромбунт!

Начинаю сей мину(н)т.

Не желаю нагибаться,

Не желаю разгибаться,

Не желаю не желать,

Не лежать и не вставать!

Не желаю!

Не желаю!

Утромбунт я начинаю –

Утромбунт!

Утромбунт!

Трубы трубят утромбунт.

Трубы трубят утромбунт!

Шейлок требует свой фунт!

Но не дамся

И не сдамся

Не хочу стоять во фрунт!

Вуся в страхе: что случилось?

С кем война? И что приснилось?

– Объявляю утромбунт!

Уезжаю

В Трапезунд.

– Уезжаешь? – зай гезунт[19].

Утромбунт!

Утромбунт

Против клик и против юнт.

Генералов,

Президентов,

Трибуналов,

Парламентов,

Делегатов

На конгрессы

От Упсалы

До Одессы,

Коммунистов,

Гуманистов,

Макартуров,

Сионистов,

Самодуров,

Идиотов,

Патриотов,

Цицеронов,

Йосельсонов,

Спекулянтов,

Шелкоперов,

Симулянтов,

Бузотеров,

Самозванцев,

Русских и

Американцев –

Объявляю Утромбунт!

Начинаю Утромбунт!

Передайте это, пожалуйста, мадам Гертик для перевода и в Фигаро Литерэр, золотыми буквами, на первой странице:

Не желаю подвизаться,

Не желаю отличаться,

Не желаю приезжать,

Уезжать

И оставаться,

Выступать и поступать,

Наступать и уступать.

Утромбунт!

Желаю спать.

«Ну, этого не будет! – говорит Вуся и стягивает с меня одеяло. – А кто на базар пойдет?»[20]

Отправившись на проходивший 28–30 марта 1951 года в Бомбее Международный конгресс в защиту свободы культуры, шутник Марголин пишет – от имени жены – сам себе открытку (открытка с видом «Taj Hotel», на лицевой стороне которой его рукой написано: «Моя резиденция»):

Сиди, старый хрен, дома и не шатайся без дела. Ну и что тебе с того, что ты обедаешь в тронном зале, с 12-ю мраморными колоннами под музыку? Все – суета сует. Довольно уже, как нищему с писаной торбой, обносить свои «5 лет в лагере». Пусть бы лучше тебя чествовали за книгу новую, а не за синяк на лбу. Вот приедешь домой «с трофеями», прочти эти слова и скажи сам, неужели я не права? – Твоя Евка, которая старую гулящую няньку ждет домой поскорее, и уж тогда ни-ни. Никуда не пущу. Здесь сиди, при детях.

30/3, в полночь. БОМБЕЙ![21]

Открытка с видом на «Taj Mahal Hotel». Бомбей

* * *

Из многообразного творческого и эпистолярного наследия Марголина, отложившегося в разных мировых архивохранилищах – от Сионистского в Иерусалиме до Гуверовского в Станфордском университете – мы решили остановиться только на одном письме из его переписки с М.В. Вишняком. В нем, как уже было сказано выше, Марголин сетует на то, что при издании «Путешествия в страну Зе-Ка» ему пришлось пожертвовать 40% текста. Как пример писателя, с кем не посмели бы так поступить, он приводит упоминавшегося выше А. Кестлера. Ощущая свое зависимое и потому гораздо более уязвимое положение в писательском мире, нежели положение А. Кестлера – фактически такого же эмигранта-еврея (родился в Будапеште, жил в Германии, потом в Палестине, в конце концов обосновался в Европе, перейдя с 1939 года на английский язык), Марголин вольно или невольно сопоставлял свой и его статус. В результате – неутешительный вывод, к которому он приходит и о чем пишет Вишняку: о своей ущербности, подчеркнутой издательской бесцеремонностью: «Кестлеру какому-нибудь, небось, не посмеют урезать 250 стр<аниц> из книги, а ко мне было отношение, как к поставщику “информации”…»

Другой – крайне небезынтересной – темой данного письма являются рекомендации Марголина, которые, как он рассчитывал, должны были через его корреспондента достичь слуха работников Издательства им. Чехова – о распространении «Путешествия в страну Зе-Ка» в Израиле. Молодое государство представляло собой уникальную ситуацию с точки зрения читательских возможностей на русском языке, включая высшие правительственные сферы. Мы не располагаем точными сведениями, в какой мере воспользовалось чеховское издательство советами Марголина, однако, исходя из собственного опыта, можем свидетельствовать, что еще в начале 90-х годов, когда в Израиле ликвидировались последние склады русской книги, «Путешествие» было представлено в них несколькими десятками экземпляров.

Однако самой актуальной для Марголина темой, хотя и возникающей в заключительной части его небольшого письма, была борьба с любыми проявлениями коммунистической или прокоммунистической деятельности. Просоветские настроения в самом Израиле давали обильный материал для его политического кипения и негодования.

Полагаем, что нет особой необходимости подробно представлять адресата публикуемого марголинского письма. Заметим бегло, что Марк Вениаминович Вишняк (1883–1975), известный общественно-политический деятель, историк, политолог, публицист, редактор, мемуарист, был членом партии эсеров. С 1919 года жил в эмиграции в Париже, в 1940-м, перед лицом надвигающейся нацистской опасности, перебрался в США, куда ему и адресованы письма Марголина.

Письмо приводится по оригиналу из: Hoover Institution Archives on War, Revolution and Peace (Stanford University). M. Vishniak Papers. Box 5 D.

Тель-Авив, 30/11 – <19>52

Дорогой друг,

Ваш непосредственный отклик по прочтении книги очень обрадовал меня. Я гораздо больше доволен русским изданием, чем франц<узским> переводом, но все-таки: из 650 стр<аниц> было напечатано 400, и у меня были серьезные сомнения насчет эффекта этой урезанной, кургузой версии. Я себя чувствовал художником, которому соскребли с картины 40% красок или отрезали часть полотна под предлогом, что «не умещается в раму». Кестлеру какому-нибудь, небось, не посмеют урезать 250 стр<аниц> из книги, а ко мне было отношение, как к поставщику «информации»: выбрать, что поинтереснее, остальное в корзину. Пропали многие крепкие и для целости нужные страницы. Поэтому Ваша оценка меня очень поддержала. Я написал в Изд<ательст>-во, прося сообщить мне, что они предпринимают для распространения книги в Израиле, но ответа не имею еще… Понимают ли они, что здесь может быть продана значительная часть их 3000-ного тиража? Что надо послать экземпляры Бен-Цви (президенту будущему…)[22], Шарету[23], Динабургу (министру просвещения)[24] и прочим русским выходцам, также из «просоветского» лагеря?.. Месяц спустя <после> выхода книги на моих руках один экземпляр, и вообще ни одной книги Чеховского Изд<ательст>ва здесь в продаже нет и не было… Издалека трудно мне с ними сговориться… Я собирался в ноябре поехать в США, но… в Консульстве объявили мне, что для лиц, подобно мне, родившихся в России и даже сидевших там в тюрьме (imprisonment) – в советской тюрьме – формальности, связанные с получением визы, возьмут «от 3 до 9 месяцев»… Так что уж не знаю, когда попаду в Нью-Йорк.

Пока пишу книжку под названием «Дорога на Запад»[25] и много публицистики. На будущей неделе читаю лекцию (на иврите) «Трагедия русского еврейства». Все здесь взбудоражены процессом Орена в Праге[26]. Ближайшим результатом этого процесса, однако, явится… усиление Изр<аильской> компартии, т. к. многие члены просоветского несчастного МАПАМ’а (партии Орена)[27], поставленные пред альтернативой – туда или сюда, сионизм или коммунизм, – выберут коммунизм[28]. И это хорошо нам – под условием, чтобы пр<авительст>во нашло в себе мужество ликвидировать ком<мунистическую> партию, что, по-моему, было бы единственным логическим следствием из создавшегося положения…

Сердечный привет Вам и Вашей жене от нас обоих.

Ю. Марголин

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

[1] Р<убинштейн> Н. Урок Марголина // Юлий Марголин. Над Мертвым морем. Б/м, 1980 (?). С. 7.

[2] Об этой группе см.: Сосинский Владимир. Рассказы и публицистика. М.: Российский архив, 2002. С. 51–65.

[3] См. мемуарно-некрологический очерк Ю. Марголина «Памяти Анны Присмановой» (Русская мысль. 1961. № 1629. 12 января. С. 7).

[4] Cм. о нем: Литвин Е.Ю. Последняя одиссея Георгия Венуса // Ново-Басманная, 19. М.: Художественная литература, 1990. С. 243–264; Венус Б. Мой отец Георгий Венус // Г. Венус. Зяблики в латах. Л.: Советский писатель, 1991. С. 3–14;

[5] О С.П. Либермане см.: Фрезинский Борис. Мозаика еврейских судеб. ХХ век. М.: Книжники, 2008. С. 312–367.

[6] Гуль Роман. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3-х томах. Т. 1. Россия в Германии. М.: БСГ-Пресс, 2001. С. 248.

[7] Гуль Роман. Юлий Марголин // Новый журнал. 1971. № 102. С. 256 (включен в его кн.: Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк, 1973. С. 209–218).

[8] The Central Zionist Archives (Jerusalem). А 536. Folder 30.

[9] Отрывок из тюремных воспоминаний Бергера-Барзилая (на русском языке) о Парфенове, авторе песни дальневосточных партизан «По долинам и по взгорьям», и сыне Есенина Юрии, которых автор встретил в годы заключения, см.: Бергер И. Из тюремных воспоминаний // Новый журнал. 1963. № 74. С. 178–185.

[10] Марголин Ю. Дело Бергера (Открытое письмо) // Социалистический вестник. 1946. № 12 (592). 27 декабря. С. 278.

[11] Полный текст восстановлен И.А. Добрускиной (Израиль) по рукописи Марголина только в 2005 г.

[12] См.: U..berleben ist alles: Aufzeichnungen aus sowjetischen Lagern. Mu..nchen: J. Preiffer, 1965.

[13] Пирожкова В. Человек в тоталитарном государстве // Новый журнал. 1967. № 87. С. 268–293.

[14] См.: Марголин Ю. Письмо из Израиля // Русская мысль. 1958. № 1262. 9 сентября. C. 3; включена в кн.: Марголин Юлий. Над Мертвым морем. Б/м, 1980 (?). С. 39–45.

[15] Гуль Р. Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк: Мост, 1973. С. 215.

[16] Там же.

[17] Марголин Юлий. Памяти Мандельштама // Воздушные пути. 1961. Кн. II. С. 107.

[18] При жизни публиковались в альманахе «Воздушные пути» (1963. Кн. III. C. 84–97) и в журнале «Грани» (1957. № 33. С. 139–141); см. также небольшую подборку стихов Марголина под заголовком «Этапы (Стихи из старой тетради)» в: Новое русское слово. 1970. № 21846. 6 апреля. С. 2.

[19] Будь здоров! До свидания! (идиш)

[20] The Central Zionist Archives (Jerusalem). А 536. Folder 50.

[21] Там же.

[22] Бен-Цви Ицхак (Шимшелевич; 1884–1963), второй президент Государства Израиль (его избрание произошло 8 декабря 1952 года).

[23] Моше Шарет (Черток или Шерток; 1894–1965), израильский политический и государственный деятель; в это время – министр иностранных дел.

[24] Бенцион Динур (Динабург; 1884–1973), историк, педагог и общественный деятель; в 1951–1955 годах – министр просвещения и культуры.

[25] Первая публикация этого текста (по всей видимости, по-французски) не разыскана; восстановлена для печати на основе марголинских рукописей, см.: Иерусалимский журнал. 2007. № 24/25.

[26] Мордехай Орен – видный функционер израильской партии МАПАМ (см. след. примеч.), задержанный в Чехословакии во время сфабрикованного Москвой судебного процесса над Генеральным секретарем Коммунистической партии Чехословакии Р. Сланским (1952). Арест М. Орена и второго израильтянина – Ш. Оренштейна, бывшего торгового атташе Израиля в Праге, который во время Войны за независимость закупал у чехов оружие для ЦАХАЛ, преследовал цель скомпрометировать руководство чехословацкой Компартии в «близости с сионистами».

[27] МАПАМ (Мифлегет поалим а-меухедет) – Объединенная рабочая партия. Была основана в 1948 году в результате объединения левосоциалистических групп в рабочем движении: «А-шомер а-цаир» и «Тнуа ле-ахдут а-авода». Апологетически относилась к сталинскому режиму.

[28] Прогноз Марголина оказался не совсем верным: в результате «дела Сланского», носившего откровенно антисемитский характер, внутри МАПАМ начался идеологический кризис и первые признаки раскола.