[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ ДЕКАБРЬ 2011 КИСЛЕВ 5772 – 12(236)

Контракт рисовальщика

Жанна Васильева

Выставка «Уильям Кентридж. Пять тем», которую куратор Марк Розенталь сделал в 2009-м для Музея современного искусства в Сан-Франциско и Музея искусств Нортона, за пару лет была показана в крупнейших музеях мира. Приезд в Москву изначально не планировался. «Гараж» смог организовать не только показ этого мирового выставочного хита в Москве, но и перформанс самого художника, который стал специальным гостем 4-й Московской международной биеннале современного искусства.

Уильям Кентридж. Невидимая починка (кадры). Из проекта «7 фрагментов Жоржа Мельеса». 2003 год. Собрание художника. Courtessy Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк; Goodman Gallery, Йоханнесбург

Политика? Это очень личное

Уильям Кентридж, художник из ЮАР, заставил говорить о себе в середине 1990-х, после того, как сделал серию небольших анимационных фильмов «9 рисунков для проекции». Первый из них, 1989 года, назывался «Йоханнесбург, 2-й величайший город после Парижа», а последний, своего рода постскриптум к предыдущим девяти, «Расписание приливов и отливов», возник в 2003-м. В этих фильмах сюжет, кстати вполне условный, вертелся вокруг отношений в любовном треугольнике, участниками которого оказались Сохо Экштейн, владелец шахт, словно сошедший в своем костюме в полоску со страниц сатирических рисунков про капиталистов, его супруга и Феликс Тейтельбаум, персонаж романтический, ранимый, пленник города и любви. Но отнюдь не любовная драма сделала эту анимацию хитом «Документы» в Касселе (1997 и 2003), на выставках МоМА (1998) etc. Завораживал рисунок, головокружительные трансформации которого и становились главным сюжетом. И конечно, то, как повседневность насилия и хладнокровной жестокости апартеида, сцены которой выглядели случайными спутниками лирической драмы, сгущались, постепенно превращая фон фильма в его содержание.

С тех пор за Кентриджем прочно закрепилась слава политического художника. В его творчестве любят обнаруживать продолжение традиций Оноре Домье, Франциско Гойя, Уильяма Хогарта и других виртуозов сатирической графики, не говоря уж о немецких экспрессионистах. С другой стороны, работы его трудно представить в качестве иллюстраций или карикатур в газете. В одном из интервью Кентридж рассказывал о конфузе, приключившемся в середине 1980-х, когда южноафриканский еженедельник «Уикли мэйл» попросил его сделать серию комиксов для своих первых выпусков. После выхода первых шести номеров газета и художник расстались «с чувством взаимного облегчения». Художнику этот опыт не показался увлекательным, поскольку на первый план выходит иллюстрация идеи. «Моя работа вовлечена в социальный и политический контекст, но он входит в нее постепенно, в ходе рисования, — рассказывал Кентридж. — Я могу начать, имея в виду политику, а закончить рисунком пустого стула в моей студии. И наоборот. Газета, как и карикатура в ней, должна быть однозначной и ясной. Мои рисунки обыкновенно не могут похвастаться ни тем ни другим. В них выражены, конечно, политические взгляды, но мои работы очень личные».

Под «личным» подразумеваются не только детали, скажем, семейной истории. Хотя, рассказывая о фильме «Расписание приливов и отливов», Кентридж упомянул, что прообразом пожилого господина, сидящего с газетой в костюме (разумеется, в полоску) на складном стуле на песчаном пляже, стал его дедушка, чья фотография была в семейном альбоме. А толчком к образу женщины, гуляющей с ребенком на пляже, стали воспоминания о собственной няне. Более того, многие не без оснований усматривают в образах Сохо и Феликса черты портретного сходства с художником. Он, кстати, и не отрицает, что эти антагонисты-двойники, порой раздражающие — один бесчувствием, другой слабостью, годятся на роль его альтер эго. Но при этом имена героев его анимации Сохо Экштейна и Феликса Тейтельбаума что-то вроде «найденных объектов». Фамилия Экштейна, по словам Кентриджа, одна из известных в Йоханнесбурге: есть улица Экштейна, а зоопарк назвали Парком Германа Экштейна. Что касается Тейтельбаума, то так звали персонажа одного из романов Сола Беллоу.

Но дело не только в автобиографичности и даже автопортретности персонажей. Скорее — в том мощном лирическом потоке, в который увлекают зрителей фильмы Кентриджа. Драмы и трагедии политической истории оказываются частью «приливов и отливов» жизни. Череда волн океана, набегающих на песчаный берег Африки, задает ритм, в котором любое событие кажется повтором или цитатой вечности. Ребенок, гуляющий по берегу с няней, коровы, возникающие невесть откуда, чтобы отправиться на бойню, негры, которых очередной пастырь крестит в океане, и вместо парок судьбы — генералы, наблюдающие в бинокль с балкона за жизнью внизу. Иногда кажется, что экзистенциальная тема гораздо ближе художнику, чем политическая или социальная. Впрочем, для него они связаны прочными узами. Правда, не всегда очевидными. К примеру, упоминание Кентриджем темы СПИДа в тех же «Расписаниях приливов и отливов» способно поставить в тупик. Оказывается, художник собирался использовать для фильма песню о СПИДе конголезского музыканта Франко, умершего от болезни века в 1984-м. В контексте этой песни весь ритм прибоя и рисунки приобрели бы четкую трагическую окраску. Но уже в ходе работы Кентридж изменил музыку, выбрав ту, где были мягкость, бесконечное движение вперед, теплота гитары и аккордеона. В результате тема «преждевременной смерти», как ее определил художник, растворена в фильме. Она стала ее атмосферой, придав череде картинок мирной повседневности привкус прощальной печали, любви, сожаления.

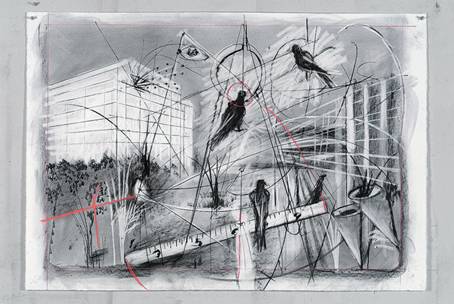

Йоханнесбург, 2-й величайший город после Парижа (рисунок углем к анимационному фильму). 1989 год. Собрание художника. Courtessy Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк; Goodman Gallery, Йоханнесбург

Прощание с Зарастро

Это растворение политической и социальной тем в экзистенциальной, лирической стихии фильмов Кентриджа, похоже, имеет своей причиной не только характер его дарования. Для любого карикатуриста или политического сатирика объект, которому адресованы инвективы, всегда вовне. Для Кентриджа политический гротеск неразрывно связан с внутренним разломом, мучительным чувством вины. Не случайно его альтер эго явилось в парочке — Сохо и Феликсе, заставляющих вспомнить любовь к двойникам европейских романтиков. Но надрыв, боль и растерянность, беспомощность и давящее чувство вины — еще и оборотная сторона «бремени белого человека», воспетого Киплингом. Это бремя не столько цивилизации, сколько колонизации, в том числе и Африки.

Для Кентриджа эта историческая драма уходит корнями в эпоху Просвещения. В проекте «Волшебная флейта», возникшем как ответвление-развитие постановки оперы Моцарта для Королевского оперного театра Ла Монне в Брюсселе, эти связи отчетливы. Путешествие к мудрости и желание принести свет цивилизации на Черный континент оборачивается то и дело кровавой бойней. Три части проекта, представленные в одном случае проекцией на черную школьную доску, в другом — театром марионеток, в третьем — «черным ящиком», фактически отсылают к трем медиа цивилизации. Письму-образованию, театру-развлечению, фотоаппарату-кинокамере... А «Черный ящик» напоминает о колониальной войне 1904 года, почти полностью уничтожившей племя гереро в Намибии. Черепа поверженных врагов отправлялись цивилизованным ученым в Германию — для подтверждения теории расового превосходства. Циркуль в роли героя, Моцарт, оркестрованный в стиле немецких маршей, становятся апофеозом трагедии.

Но проблема не исчерпывается памятью о прошлом. Не только апартеид, дитя колонизации, обнаруживает предков в век Просвещения, но и борьба с ним, надежда на устройство общества на разумных гуманных началах. Иначе говоря, для Кентриджа вся культура позднего модернизма, в том числе авангарда начала ХХ века, который для Запада неразрывно связан с политикой и утопией преобразования мира, окрашена трагическим светом. При этом искусство авангарда ему явно близко. Например, Марк Розенталь упоминает скульптуру «Четыре бумажные головы», на которой написаны строки Маяковского. А семье Кентриджа не чужды были «утопические», левые взгляды. Отец его был знаменитым в ЮАР адвокатом, прославившимся защитой борцов с апартеидом. Понятно, что для еврейской семьи, предки которой были родом из Литвы и Германии (в одном из интервью упоминается также и Россия), тема защиты от преследований не была пустым звуком. Уже этого было достаточно, чтобы ощутить себя «другим» в мире белых в ЮАР. Вдобавок он и его близкие были иудеями в сообществе, большая часть которого называла себя христианским. С таким бэкграундом он не мог не интересоваться политикой. Поразительно не это. Впечатляет, что этический императив «служения» настолько для него важен, что он заявляет в 1981 году: «Я не имею права быть художником».

Рисунок к опере Моцарта «Волшебная флейта». 2004–2005 годы. Собрание художника. Courtessy Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк; Goodman Gallery, Йоханнесбург

Наедине с «Носом»

По сути, это тот же вопрос, что прозвучал у Теодора Адорно, спрашивавшего, о какой поэзии можно говорить после Освенцима. Надо сказать, что Кентридж честно пытался «бежать» и поэзии, и живописи. Тем более что с последней возникли проблемы. Он рисовал всю сознательную жизнь, но все ожидали от него перехода к живописи. Ну, не картин маслом, но «настоящего» произведения. Дядюшка на бар мицву подарил ему масляные краски. Уильям старательно написал несколько натюрмортов, но в целом был обескуражен. Краски мало что говорили его душе. Они были чужим инструментом. В результате, все взвесив, он решил отказаться от карьеры художника. И — поступил на отделение политических наук и африканистики в университет Йоханнесбурга. Он слушал курсы несколько лет, попутно сотрудничая с театральной труппой, работавшей в стилистике Брехта и сосредоточившей внимание на абсурде апартеида. Дело кончилось тем, что он решил стать актером. И отправился в Париж в театральную школу Жана Лекока.

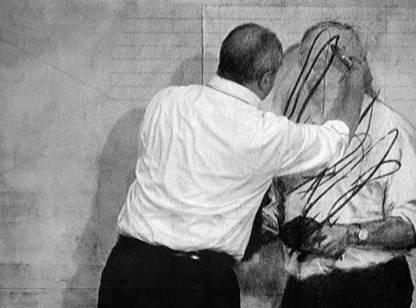

Позже Кентридж полушутя скажет, что его путь был чередой неудач и у него просто не осталось иного пути, кроме как заняться графикой. Но каждая его неудача впоследствии пригодилась ему. Когда он, наконец, сооружает себе мастерскую, то вешает огромные листы бумаги на стену и вспоминает об угле, которым рисовал в детстве. Позже появляется камера, чтобы зафиксировать изменения в рисунке. Он рисует, снимает, стирает, рисует и вновь снимает... В четыре секунды фильма может вместиться сотня изменений. Кентридж говорит, что это «хождение» между листом и камерой очень пригождается: «Новые идеи и образы предлагают сами себя».

В отличие от кинематографистов, которые рисуют «ленту» движений персонажей, Кентридж вносит изменения в тот же лист. Фактически художник видит всегда только один кадр, но никогда не знает, какой фильм у него получится. Неизвестность целого сродни неведомому будущего, в котором «расписание приливов и отливов» не отменяет появления цунами.

Его Величество Нос. Фрагмент инсталляции «Я не я, и лошадь не

моя». 2008 год.

Собрание художника. Courtessy Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк; Goodman Gallery, Йоханнесбург

Время энтузиазма. Фрагмент инсталляции «Я не я, и лошадь не

моя». 2008 год.

Собрание художника. Courtessy Marian Goodman Gallery, Нью-Йорк; Goodman

Gallery,

Йоханнесбург

От этого движения внутри студии — шаг до перформанса, который возникает вначале как часть фильма, а затем как отдельная работа. В Москве он показал перформанс «Я не я, и лошадь не моя», возникший в ходе постановки оперы «Нос» Шостаковича в Метрополитен-опера (2010). Кентридж умудрился объединить повесть Гоголя и оперу со стенограммой пленума ВКП (б) от 26 февраля 1937 года, на котором Николай Бухарин пытался объясниться с бывшими товарищами по партии. Документальные кадры 1930‑х годов — с театром теней и анимацией, где использованы супрематические и конструктивистские образы. В повести «Нос» Кентридж находит ключ если не к советской истории, то, по крайней мере, к истории партии. Два сюжетных мотива: отделение части от целого (носа от лица) и иерархия бюрократии, которая заставляет майора Ковалева робеть и мяться перед собственным Носом, потому что тот оказался в генеральском чине, — выделены Кентриджем с изумительным изяществом и структуралистской четкостью. Как заметит художник, «только абсурд, кажется, может описать эту реальность».

Впрочем, само по себе сближение прозы Гоголя (Кафки, Беккета) с былью, тем более нашего, отечественного розлива, мало кого удивит. Но Кентридж смог увидеть в коллежском асессоре Ковалеве не просто «маленького человека», а… собрата по несчастью. Он использовал гоголевскую прозу как шанс для исповеди. В исполнении Кентриджа она обретает лирическую пронзительность, которую он корректирует комическими деталями перформанса. Его alter ego (возникающее как проекция на экране) ожесточенно разбрасывает листы приготовленной речи, которую лектор на сцене рачительно подбирает. Он ворочается в постели, в четыре часа ночи обдумывая будущую лекцию (ту самую, с которой автор выступает). Перформанс как бы расширяет временные и пространственные рамки, он норовит из публичного пространства соскользнуть в приватное, колеблется между строгой структурой мысли и сопутствующими переживаниями, желаниями, идеями. Важный герой-лектор того и гляди обернется клоуном.

Но ошибется тот, кто примет текст растерянного лектора-клоуна за «чепуху». Кентридж связывает сюжет «Носа» со схожим мотивом в романе Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», перевод на русский которого появился незадолго до написания Гоголем «Носа». А Стерн, по убеждению Кентриджа, черпал вдохновение в одном из эпизодов «Дон Кихота». Сюжет «бродячего» носа сам оказывается бродячим. Но главное — для Кентриджа важно обозначить «предел понимания» как точку встречи внутреннего «я» и мира. И как отправную точку для появления искусства.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.