[<<Содержание] [Архив] ЛЕХАИМ АПРЕЛЬ 2012 НИСАН 5772 – 4(240)

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Дов-Бер Прусс

Замысел этой серии мемуарных очерков возник в результате обсуждения с моим старым другом, раввином И. Гиссером, того грустного факта, что постепенно уходит поколение стариков, ставших для нас образцом для подражания, первыми учителями. Их воспоминания были записаны мною в 2007–2008 годах, это свидетельства тех, кто остался религиозным евреем в годы репрессий в СССР, а теперь живет в Израиле: в Кфар-Хабаде, Лоде, Бней-Браке, Ришон-ле-Ционе. С первых же дней работы я натолкнулся на совершенно неожиданное для меня препятствие: подавляющее большинство тех, к кому я обращался, под разными предлогами отказывались поделиться своими воспоминаниями.

Мотивировки были самые разные: «А кому это вообще надо?», «Я уже почти ничего не помню», «Ничего интересного рассказать не могу». Пока один из «отказников» не сказал мне прямо: «Я боюсь».

«Чего?! — удивился я. — Ведь я прошу рассказать о делах давно минувших дней, о событиях полувековой давности. Советская власть давно не существует!»

«Ты ничего не понимаешь, — возразил мой собеседник. — ОНИ хоть и сменили вывеску, но никуда не исчезли. Я боюсь, — признался он. — Хоть умом и понимаю, что это глупости, но боюсь. Я знал слишком много людей, которые исчезли в лагерях только за то, что были религиозными евреями. Я понимаю, что сегодня это выглядит смешно, но избавиться от этого я не в состоянии».

К сожалению, большая часть тех, к кому я обращался, так и не сумели перебороть этот страх. И тем более ценны рассказы, да нет — свидетельские показания тех, кто согласился встретиться со мной, зная, что все это будет опубликовано.

Хочу особо подчеркнуть, что все эти люди вовсе не считают себя мучениками или героями. Они держатся очень просто и доброжелательно, они не думают, будто сделали в своей жизни нечто особенное — просто жили, просто соблюдали заповеди, просто шли по пути предков.

Сам факт того, что их жизнь, их убеждения, впитанные в детстве и пронесенные через все беды и радости, кому-то интересны, вызывает у них искреннее удивление. Оно не продиктовано душевной простотой или ложной скромностью. Нет, эти люди считают, что иначе жить было нельзя. Потому что жить иначе не имеет смысла.

Давид Шехтер

Дов-Бер Прусс

Меня зовут Дов-Бер Прусс, я родился в 1934 году в Ленинграде в религиозной семье Шмуэля-Лейба и Штерны-Соры Прусс. Родители были любавичскими хасидами и в этом же духе воспитывали своих детей — меня и моего младшего брата Зушу. Отец зарабатывал на жизнь в швейной артели, а жили мы в квартире моего деда. Это была очень большая квартира, с несколькими комнатами размером в тридцать и даже сорок квадратных метров. В одной из таких комнат, напоминавшей, скорее, зал для бальных танцев, и жили мы с родителями. А в других — бабушка с дедушкой и тети.

В этих больших комнатах проходили фарбренгены, к нам часто заходили евреи. Наша квартира находилась неподалеку от главной синагоги Ленинграда, поэтому у нас вечно толпился народ. А когда наступал праздник Суккот, мать и тетки готовили полные кастрюли еды для тех, кто сидел в сукке, и таскали туда эти кастрюли — благо сукка была совсем рядом.

Самое сильное воспоминание моего детства — арест отца в 1940 году. Пришли, как это тогда было принято, к нам домой ночью, арестовали отца и начали проводить обыск. Помню чекистов, одетых в длинные кожаные плащи, в серые военизированные френчи наподобие того, что носил Сталин. Не знаю, что они искали, на каком основании делали обыск. Проводили его только в нашей комнате, а протокол почему-то писали в комнате у бабушки. Писали долго, и мне с братом надоело сидеть спокойно.

Мы начали играть: взяли игрушечные винтовки и стали маршировать по всей квартире, распевая песни: «Если завтра война, если завтра в поход», «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин» и другие, которые все пели в те годы. Научили нас этим песням тетки. Они были не так религиозны, как моя мать, и в большей мере жили жизнью «советского народа». Маршировали мы, естественно, и по комнате бабушки. Чекисты на нас недовольно поглядывали, но ничего не сказали.

Как выяснилось потом, это пение сыграло определенную роль в освобождении отца. Чекисты, проводившие обыск, показали в НКВД составленный ими протокол и добавили: «Нас инструктировали, что мы идем в семью религиозных мракобесов, а их дети вовсе на мракобесов не похожи, обычные советские мальчишки, поющие нормальные песни. Что, это религиозная семья?»

Помогло и то, что швейная артель, которой заведовал отец, работала в том числе и на НКВД — шила им форму или что-то там еще. После ареста отца мать бросилась по всем инстанциям, пришла и к непосредственному начальнику отца. Тот оказался порядочным человеком, не испугался, позвонил кому-то в НКВД и походатайствовал. Продержав отца всего лишь три дня в тюрьме предварительного заключения, его отпустили, так и не предъявив никакого обвинения. Можно сказать, он легко отделался, хотя в тот момент перепуг у нас в семье был, конечно, немаленький.

В войну мы оказались в Ташкенте. Но тут случилась трагедия — наша мама скоропостижно скончалась. А вскоре отца посадили на девять лет. Хотя официально это был срок за экономические преступления, всем было ясно, что взяли его потому, что он был не просто религиозным евреем, а любавичским. Мы с братом остались одни: мать — в могиле, отец — в тюрьме. Родственники где-то далеко, всех разбросала война. Приехала, правда, одна из теток и помогла нам на первых порах. Но спасли нас наши, любавичские: передавали из семьи в семью, кормили, одевали, как-то отогревали семейным теплом.

Долго такая ситуация продолжаться не могла, и хабадники отправили меня в Самарканд, в ешиву. Я в ней учился, в ней же и жил. Собственно, это не была ешива в нынешнем понимании этого слова. Отдельного здания не существовало, да и не могло существовать. В Узбекистане порядки были не такие жесткие, как в России, — то есть власти смотрели более либерально на еврейскую религиозную жизнь. И наши хасиды пользовались этим вовсю, умудряясь даже в условиях советской власти содержать подпольные хедеры и подпольную ешиву, в которой учились 30–40 ребят. То есть стремились по мере возможности выполнить указание Ребе Раяца[1] о том, чтобы дать детям религиозное образование.

Большинство учащихся ешивы жили дома и приходили лишь на занятия. Но у нескольких мальчиков, вроде меня, либо вообще не было родителей, либо по каким-то причинам они не находились в Самарканде. Я, Менди Агаронов, отец Йосефа-Ицхака Агаронова, нынешнего руководителя молодежной организации Хабада в Израиле, и Меир Грузман, он сейчас глава ешивы в Кфар-Хабаде, жили в синагоге. Мы учились в ней целый день, а ночью готовили себе импровизированные кровати — устанавливали на кирпичах доски и застилали их каким-то тряпьем. Укрывались собственными же пальтишками. Мы ложились спать поздно вечером, а вставали рано утром и первым делом убирали доски, чтобы никто не увидел. В синагоге ведь спать запрещалось.

Ели мы тоже в синагоге. Несмотря на то что Узбекистан — благословенный, богатый край, голод был тогда страшный. Люди умирали прямо на улицах, у меня до сих пор стоят перед глазами эти страшные сцены — трупы, валяющиеся на мостовой. Нам в ешиве с утра давали ломоть хлеба, а днем двенадцать рублей. На них мы покупали пятьдесят граммов изюма и кусок хлеба. А вечером мы «ели дни». Это понятие, вряд ли кому-то сегодня понятное, означает, что ешиботников распределяли между хабадскими семьями, которые добровольно обязывались нас кормить. А в те годы это было совсем непросто. Каждый вечер мы приходили в новую семью, нам давали суп, тарелку каши. Сытыми мы, конечно, не были, но и не умирали от голода.

Через какое-то время возникла другая проблема. Одежда наша поистрепалась, порвалась, ботинки разлезлись. И реб Нисан Неменов, который вместе с реб Йоной Каганом руководил ешивой, где-то умудрились достать деньги, купили материю, кожу и заказали нам всем нижнее белье, штаны, рубашки, телогрейки и ботинки. Так что, кроме духовной пищи, мы получали и материальное довольствие.

Синагога «Канесои Гумбаз» (Купольная синагога). Построена в

1891 году.

В середине ХХ века была единственным религиозным и культурным центром общины

Самарканда

И хотя в те голодные годы оно было чрезвычайно важным, самое главное, что я приобрел, — это духовная закалка на всю оставшуюся жизнь. Можно сказать, до сих пор я питаюсь духовной пищей, усвоенной в самаркандской ешиве. Причем это касается не только знаний по хасидизму, Торе, но и правил поведения, моральных норм. Расскажу об одном случае, который я запомнил на всю жизнь.

Хотя в синагоге мы устроились неплохо (по нашим тогдашним понятиям), все-таки проживание в ней молодых ребят было довольно опасным делом, поскольку рано или поздно привлекло бы внимание властей. Поэтому нас расселили по семьям. Я жил у реб Михоэла Тейтельбойма. У него не было детей, и жена постоянно проходила курсы лечения. Как-то раз ее вызвали в больницу перед Рош а-Шана, она так долго ждала этого лечения, что отказаться было уже невозможно. И она отправилась в Ташкент.

А какие трапезы без хозяйки дома, тем более в праздник Рош а-Шана, длящийся два дня подряд? Реб Михоэл напросился к кому-то в гости и меня устроил к одному хасиду — Исроэлу Левину (Липовичеру). Тогда вся любавичская община была как одна семья, поэтому никаких проблем не возникло. Вернулись мы вечером из синагоги, уселись за праздничную трапезу. Хоть и жили все небогато и времена были трудные, но на первую трапезу Рош а-Шана хозяева расстарались. Ведь не зря эти два дня называют не «началом года», а «главой года». Как голова определяет, что делает все тело, так и эти два дня задают тон, каким будет весь наступивший год. Короче говоря, на столе были не только халы и салаты, но даже рыба.

И тут слышим стук в дверь. Открыли — это оказался незнакомый еврей. Выглядел он так, что краше в гроб кладут. Тогда много было отощавших людей, но этот отличался какой-то особой изможденностью. Увидел хозяин дома такого гостя и даже спрашивать его ни о чем не стал, а тут же усадил за стол. Налил стакан сладкого чая, положил хлеба, рыбы, салатов. И только когда тот поел, попросил его сказать праздничный кидуш[2] и сделать нетилат ядаим[3]. Поведение хозяина стало для меня уроком на всю жизнь: сперва дай человеку поесть, а уж потом говори с ним о духовности, о вере.

Но вернусь к ешиве. Она располагалась в махалля — квартале бухарских евреев Самарканда, и, чтобы не вызывать подозрений, занятия проходили в разных местах. В одном месте младшие учили Хумаш[4] и Гемару[5], в другом те, кто постарше, — учение хасидизма. Я провел в этой ешиве все военные годы, и, несмотря на опасения, никаких особых проблем с властями так ни разу и не возникло — не только из-за того, что, как я уже упоминал, в национальной республике порядки были менее жесткими, но еще и потому, что официально ешиву «держали» польские евреи. А поскольку они были иностранцами, на них смотрели сквозь пальцы. И позволяли им то, что советским гражданам категорически запрещалось.

Вот так в Самарканде практически официально функционировала ешива. Наши любавичские были не лыком шиты и использовали ее как крышу. Я думаю, подавляющее большинство учеников той самаркандской ешивы были вовсе не польские беженцы, как это считалось официально, а наши, хабадники и дети бухарских евреев.

Но когда война закончилась, польские евреи сразу начали уезжать. Кто куда — в Польшу, Палестину. Нас это вроде бы не касалось. Но уже через несколько месяцев они почти все разъехались, и тогда сразу стало понятно, что не может быть такого большого числа учеников в ешиве. И произошло то, чего мы опасались все годы, — власти заинтересовались ешивой. В ешиву стало ходить опасно, и занятия в ней отменили.

Студенты подпольной ешивы Хабад-Любавич. Самарканд, Узбекистан. 1953 год

Меня переправили в Ташкент, где я прожил еще два года. Вновь меня передавали из семьи в семью, и вновь ни у кого не возникало вопросов. А ведь это была не просто обуза — еще один рот, вдобавок к собственным детям, — но смертельная опасность. Однако хабадники помогали всем евреям, не считаясь ни с чем.

Когда отец вернулся из лагеря, он очень быстро открыл артель и начал зарабатывать. Я помогал ему чем мог. И вот как-то раз, когда я был в цехе, приехали эмгэбэшники и стали расспрашивать про отца. Они прошли в комнату конторы, размещавшуюся на втором этаже, и спокойно так сидели, говорили. А я будто невзначай подошел к окну и украдкой посмотрел вниз. Сердце у меня так и замерло: машина, на которой они приехали, стояла возле дома. Это был страшный знак. В те годы, если подобная машина не уезжала, это означало только одно: кого-то пришли арестовывать.

Но отца, на счастье, не было, он поехал в главную контору. Поскольку меня эмгэбэшникам никто не представлял, я выскользнул за дверь, поймал какую-то машину и помчался в контору. Отец тут же скрылся у знакомых, живших в другом конце города. Он задействовал все свои связи, выправил паспорт и тайком уехал в Ригу. Я и брат переехали к нему через полгода.

В Риге мы оказались за три недели до Песаха. Вино кошерное мы привезли с собой из Ташкента, оставалось достать мацу. С этой целью отец направил меня в еврейскую общину маленького города Резекне, в которой тогда пекли мацу. Городок этот располагался на другом конце Латвии, и добираться до него надо было ночью на поезде «Рига—Москва». Обратно поезд тоже проходил Резекне ночью. Я останавливаюсь на этой, казалось бы, незначительной подробности, поскольку она сыграла в моей жизни очень большую роль.

Я приехал, нашел место, где делали мацу. Это был не цех при синагоге или пекарня, переоборудованная для производства мацы, а просто частный дом с большой печью. Раввин городка получил от властей разрешение испечь в ней мацу для своей общины. Латвия совсем недавно оказалась в составе СССР, и поэтому власти были относительно либеральны к местному еврейскому населению и к его религиозным обычаям. Но разрешение это касалось только местных жителей.

Я все это быстро разузнал и решил, что ничего страшного не произойдет, если я потихоньку испеку, вместе с другими, мацу и для себя. Подумаешь, решил я, одним евреем больше, одним меньше. Кто заметит? Тем более что собирался я печь не тонны мацы, а всего несколько десятков килограммов.

Но, понятное дело, я хотел печь мацу первым и тем самым избежать опасений, что на инструментах или на поддонах печи может оказаться хамец[6]. Ведь у нас, любавичских, пасхальные правила очень жесткие. А уж в вопросе мацы тем более. Смесь воды с мукой через семнадцать минут превращается в хамец — и точка. Кроме того, я потребовал, чтобы в ходе изготовления муку в чан засыпал один человек, а заливал в него воду другой. То есть чтобы тот, кто засыпает муку, не имел дела с водой и тем самым вероятность того, что у него на руках или на одежде могли бы скопиться комки муки с водой, была сведена к минимуму.

Хозяин печи сказал мне: «Пожалуйста, если заплатишь, я готов поставить двух человек». Деньги отец мне дал, а я с детства был научен: когда речь идет об исполнении заповедей, ничего жалеть нельзя. Тем более денег. И уж, конечно, когда они есть. Ведь деньги — это всего лишь инструмент для исполнения заповедей, а не наоборот. Я, конечно, заплатил, хотя видел, что на хозяина печи это произвело сильное впечатление.

Дело было в воскресенье, и, поскольку на вечер кто-то уже эту печь арендовал, я остался еще на сутки. После каждой смены печь чистили, и я хотел испечь свою партию мацы первым после этой чистки. Таким образом, вероятность попадания в мацу хамеца становилась еще меньше. Но и в этот день я зря времени не терял — купил на базаре теленка и договорился с тамошним шохетом. Он зарезал теленка и разделал его, так что у меня уже было и мясо на Песах.

Наступил вечер, я быстро испек мацу — рабочие были опытные, дело спорилось. Да и сколько времени нужно на выпечку двадцати килограммов мацы?

Я заранее все приготовил: мясо сложил в чемодан, мацу — в ящик из-под папирос. Их тогда поставляли в магазины в больших фанерных ящиках, то есть хамеца там быть не могло. Днем я купил такой ящик, выстелил его изнутри бумагой. Вся моя маца аккуратно поместилась в этот ящик.

Я погрузил его вместе с чемоданом на санки, запряженные лошадью, которую тоже нанял еще днем, и поехал на вокзал. Поезд «Москва—Рига» проходил через Резекне примерно в полночь, и у меня еще оставалась пара часов до его прибытия. Можно было бы спокойно дожидаться поезда в отапливаемом здании железнодорожного вокзала, но что-то меня тревожило, как-то было не по себе, хотя никто за мной не следил, городок был тихий, сонный, находился я в нем чуть больше суток и внимания не привлек. А через час-полтора тихо и спокойно уеду. Очень мне не хотелось крутиться на вокзале. Он там был маленький, каждый пассажир как на ладони.

И я решил, что на вокзал не сунусь, буду дожидаться поезда в санках. У меня был теплый тулуп, но мороз стоял такой, что все равно пробирал до костей. Так я и просидел в санках до самого прихода поезда. Но даже когда он остановился на платформе, я не сел в него, а дождался самой последней минуты. Хозяин санок затащил мои чемодан с ящиком в купе, а я заскочил в вагон только перед тем, как поезд тронулся. Замелькали за окном домики Резекне, я устроился на своем месте и подумал, что, наверное, перегнул палку, мог бы и не принимать таких мер предосторожности и не мерзнуть на улице. Все прошло тихо, без сучка и задоринки.

Через тридцать лет, когда я уже давным-давно жил в Израиле, на 19 кислева[7] приехал в Кфар-Хабад раввин из Тель-Авива. Это был известный и уважаемый в среде любавичских хасидов человек, хотя и не хабадник. Его хотели усадить на трибуну почетных гостей, установленную в центре синагоги. Он отказался и сел внизу, за один из общих столов. Мы с отцом случайно оказались рядом с ним. Ну, как это водится на фарбренгене, выпили по рюмочке, разговорились. И он, между прочим, упомянул, что был раввином в Резекне.

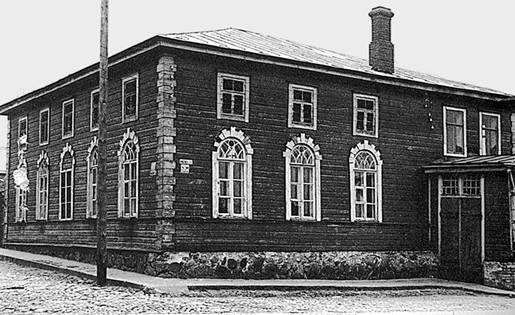

«Зеленая синагога» в Резекне, Латвия. Построена в 1845 году

«О, как интересно! — воскликнул я. — Мне этот город знаком. Я там лет тридцать назад как-то раз пек мацу». Раввин аж подскочил: «Так это был ты?» — и рассказал, что после моего отъезда к нему в синагогу заявились эмгэбэшники: «Тут парень один любавичский крутился, где он?» Раввин объяснил, что — да, действительно, показался какой-то парень, но кто он, что он, откуда приехал и зачем — никому не известно. В синагоге он был всего несколько минут и тут же ушел.

Это была правда, хотя, понятно, не вся. Подробности про мацу эмгэбэшникам было знать не обязательно. Эмгэбэшники вряд ли ему поверили, и один из них даже воскликнул в сердцах: «Мы же его все время пасли! И как он сумел ускользнуть в последнюю минуту, когда его должны были взять с поличным!» Раввин повторил, что ничего не знает. Но эмгэбэшники на этом не успокоились и мучили его, вызывая на допросы, еще несколько месяцев, всё допытывались про меня.

«Но как они узнали, что я любавичский? — спросил я у раввина. — У меня же на лбу не было написано». «Ну, это уж совсем просто, — ответил мне раввин, — какой же молодой парень в те годы мог потребовать, чтобы один человек заливал воду в чан, а второй сыпал муку? Только любавичский и мог».

Когда мы с отцом услышали этот рассказ, у нас так задрожали руки, что водка расплескалась. Только в тот момент мы поняли, какой беды я чудом, просто чудом избежал. От какой опасности ускользнул, даже не поняв, что она надо мной нависла. Если бы меня тогда схватили на нелегальной выпечке мацы для евреев другого города, как это планировали эмгэбэшники, да еще и на доставке мяса, то светил мне срок, и немаленький! Причем упекли бы меня за решетку не за «еврейские дела», не за подготовку к Песаху, а просто за спекуляцию мясом. У меня ведь в чемодане было килограммов сорок этого мяса, что в те голодные годы было большим достоянием. Я, понятно, никогда бы не рассказал, что везу его для нашей подпольной любавичской общины. Я бы, с Б-жьей помощью, никого не выдал, все взял на себя и оказался бы в зоне на многие годы.

У меня никогда не возникало вопросов: если надо что-то сделать для людей, для общины, кому-то помочь — значит, надо. Меня же спасали в годы войны, не считаясь ни с чем, и тем самым преподали урок на всю оставшуюся жизнь. Да и вся жизнь моего отца тоже была посвящена помощи евреям. Наш дом в Риге был центром небольшой хабадской общины, у нас проводили фарбренгены, отец мой «держал» подпольную кассу цдаки[8] и с ее помощью помогал людям.

Мой отец вместе с братом уехали в Польшу в конце пятьдесят девятого года. Брат фиктивно женился на польской гражданке и, когда уезжал, имел право взять с собой родителей. Понятно, что никто из нас в эту Польшу, превратившуюся в годы второй мировой войны в братскую могилу миллионов евреев, не рвался. Нашей истинной целью был Израиль, точнее, Кфар-Хабад. Но об этом мы, естественно, не распространялись. И думали, что все шито-крыто, КГБ ничего не знает. Какими же мы были наивными людьми!

Да, мы знали, что за нами присматривают, что КГБ интересуется религиозными евреями и в особенности хабадниками, которых «органы» ненавидели лютой ненавистью. Ведь мы были единственными, кто так и не сломался, не принял большевистскую антирелигиозную идеологию и не поклонялся их вождям и идолам. Любавичские хасиды через все страдания пронесли любовь к Торе, заповедям, преданность нашим святым Ребе. Что и делало нас заклятыми врагами советской власти.

Так вот, лишь спустя много лет выяснилось, что фиктивность браков евреев с польскими гражданами вовсе не ускользнула от недреманного ока КГБ. В его недрах было заведено целое дело, и там разбирали, каким образом хабадники используют эти браки для выезда не в братскую социалистическую Польшу, а в Израиль. И, выяснив, что и как, быстро положили этому конец. Но отцу с братом удалось проскочить до этого, и они благополучно через Польшу добрались до Израиля. Я выждал пять лет и подал документы на воссоединение семьи. И в шестьдесят пятом году получил разрешение.

Рижская синагога «Пейтав-шул» (ул. Пейтавас, 6/8). Построена в 1905 году, действовала в советское время. В годы войны, в отличие от других рижских синагог, не была сожжена нацистами, так как находилась в тесной застройке Старого города

Наша община решила, что я передам Ребе подарок от ее имени. Купили серебряный бехер — кубок — и блюдце под него, выгравировали на них по-еврейски: «Ребе от хабадников Риги» и все фамилии. Я им говорю: как же я это вывезу? Что я отвечу, если меня на таможне спросят об этих фамилиях? Это же не бокальчик для вина получится, а готовый донос. И выйдет, что именно я сдам всех в органы: вот он, список, и не на бумаге, а на серебре выгравированный. В воде не утонет и в огне не сгорит. Готовый список, никого искать не надо и ничего доказывать.

Но один наш хасид, реб Исроэл Певзнер, начал меня уговаривать. Сел он со мной, и мы устроили наш маленький фарбренген — сказали диврей Тора[9], выпили водки, и он мне говорит: «Вези этот бехер с блюдцем и ничего не бойся. И тебя не арестуют, и ты никого не заложишь. Это — на мне, я отвечаю, что все будет хорошо».

Я очень серьезно отнесся к этим его словам, потому что за несколько лет до того у нас в Риге произошла подобная история. Тогда получила разрешение на выезд и уезжала одна женщина, которую наши хабадники попросили взять с собой и потом передать Ребе «Танью»[10], принадлежавшую его отцу. Но эта книга была издания прошлого века, а вывоз такой букинистической литературы из СССР был запрещен. Женщина тогда тоже боялась и отказывалась, пока с ней не встретился тот же Певзнер и не сказал ей: «Не бойся, я это беру на себя. Все будет хорошо». И какое-то затмение, что ли, нашло тогда на таможенников — она эту книгу провезла без проблем, никто на нее и внимания не обратил.

Ну, раз такая просьба, да еще и обещание от такого человека, я решился. И составил план: попробую сдать бокал с блюдечком в багаж, засунув между вещей. А если не проскочит, то возьму в ручную кладь. Пришел на таможню и положил этот бокал вместе со всеми своими подарками на свадьбу. А там были еще серебряные вещи — сахарница, солонка, уж не помню точно. И на нескольких тоже были надписи — от тети Фиры, от дяди Залмана. Я и подумал: так будет еще бокальчик от нескольких родственников.

Я даже подготовился дать ответ таможенникам, что это за список имен на бокале выгравирован. Мол, серебряный бокал с блюдцем — вещь дорогая, а родственники у меня — люди бедные. Вот они и сбросились все на один общий подарок. А чтобы я всех не забыл, указали свои имена.

Но до этого дело даже не дошло. Получилось все точно так, как и пообещал мне Певзнер. Таможенник взял сверток с серебряными вещами, повертел его в руках и спросил: «Что это?» Я на голубом глазу отвечаю: «Свадебные подарки». Он и смотреть не стал, даже не развернув сверток, бросил его в чемодан. Но чтобы у меня не возникло никаких сомнений в том, что произошло чудо, когда тот же самый таможенник добрался до совершенно безобидных серебряных вилок и ложечек, то перебрал все до одной и каждую внимательно рассмотрел.

Я привел все эти примеры, чтобы проиллюстрировать ими принцип, в реальности которого мы неоднократно убеждались в СССР. Когда мы соблюдали заповеди, учили Тору, помогали евреям или стремились поддержать связь с Ребе, Всевышний нам помогал. И хотя говорят про эстер паним, то есть сокрытие Б-жественного присутствия в материальном мире, мы неоднократно и на личном опыте убеждались в прямом Его вмешательстве в этот мир, в Его непосредственной помощи нам. Не все нам дано понять, были страшные жертвы. Но были и многочисленные чудеса…

После учебы в самаркандской ешиве я уже не занимался регулярно, я полностью посвятил себя помощи евреям. Конечно, не хочу, чтобы возникло впечатление, будто это делал только я. Все делали. Вопросы оказания помощи ближним были основной темой разговоров на фарбренгенах нашей любавичской группы. Фарбренген — это наше тайное оружие! Конечно, были среди нас люди, знавшие Гемару, хасидут. И, понятное дело, на каждом фарбренгене они говорили диврей Тора. Но мой отец вместе со своим ближайшим окружением всегда обсуждал на фарбренгенах, как и кому помочь. Конечно, не при всех. Фарбренген шел своим чередом, а отец с друзьями потихоньку выходили в другую комнату и совещались. Или же говорили так, что их не было слышно. Или так, чтобы их никто не мог понять. Именно на фарбренгенах у них появлялись идеи, как выйти из запутанной ситуации, как сделать так, чтобы и человеку помочь, и не обидеть его ненароком. Да и вреда не причинить. Все ведь было под колпаком у КГБ, за всеми постоянно следили. Поэтому тот, кто получал помощь от любавичских хасидов, так ненавидимых советской властью, в результате мог оказаться в большой беде.

В общем, это была весьма деликатная деятельность: порой надо было пройти по лезвию бритвы. Оступишься — не просто поранишься до крови, погибнуть можешь. И не только ты, но и твоя семья, твое окружение. Отец с друзьями ходили по этому лезвию многие годы. И так умудрялись все делать, что никогда никого не подставили, ни на кого беду не навлекли, а реальную помощь людям таки оказывали. И никогда им даже в голову не приходило, что можно отойти в сторону, прекратить эту помощь и спокойно жить в свое удовольствие. Если рядом еврею плохо, если еврею трудно, а ты в состоянии помочь, разве можно сидеть сложа руки?

Я вспоминаю свою жизнь в Риге с ностальгией. Тогда, в Риге, мы были один за всех и все за одного. И скучаю я по тому братству, которое у нас было в Союзе, когда, приехав в любую любавичскую семью, в какой бы точке той огромной страны она ни жила, ты чувствовал себя как в своей собственной. Я тоскую по той воистину «беспричинной любви», которую мы испытывали друг к другу, по взаимовыручке, по чувству локтя, по единству. Я тоскую по тому сладкому чувству гордости за себя, за наш народ, за нашего Ребе.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

[1]. Шестой Любавичский Ребе, р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон (1880, Любавичи, — 1950, Нью-Йорк).

[2]. Освящение праздника, обычно совершаемое над бокалом вина.

[3]. Ритуальное омовение рук, совершаемое перед трапезой с хлебом.

[4]. Пятикнижие.

[5]. Талмуд.

[6]. Квасное.

[7]. Годовщина освобождения из тюрьмы первого Любавичского Ребе, р. Шнеура-Залмана.

[8]. Благотворительности.

[9]. «Слова Торы».

[10]. Основополагающий труд по хасидизму, написанный ребе Шнеуром-Залманом из Ляд.